台风“卢碧”走了,但我们还是想说一说台风那些事——古人如何预知台风?关于台风有哪些神话和传奇故事……先做个知识普及,古时候不叫台风,在志书上如果看到“飓风”那便是台风了,到清代也有“飚(biāo)风”之称,1956 年之后才有了“台风”的称呼。

冰儿萧萧/绘

中国古代的史料和地方志中有许多关于台风的详细记载和描述,有虚有实。

《吕氏春秋·有始览》中就有关于“八风”的形象描绘:“何谓八风?东北曰炎风,东方曰滔风,东南曰熏风,南方曰巨风,西南曰凄风,西方曰飂风,西北曰厉风,北方曰寒风。”说明两千多年前对风的观测已相当细致。熏风是温暖之风,巨风则似乎与飓风相通。

南朝刘宋时期沈怀远在《南越志》中解释台风:“熙安多飓风,飓者,四方之风也;一曰惧风,言怖惧也,常以六七月兴。”九世纪的《岭南异物志》中记述了台风到来前会出现一种特别的风,称“炼风”,唐郑熊撰《番禺杂记》对“炼风”描述更为具体:“飓风将发,有微风细雨,先缓后急,谓之炼风。”

福建关于台风的记载也有不少。《福宁府志》中记载:唐开元十三年,都督辛子言赴闽上任途中遭遇台风,山神显灵,移舟太姥,幸免于难,事后奏报朝廷并附太姥山揽胜图,唐明皇亲赐“尧封太姥舍利塔”碑立此,轰动京师。这一则神话故事对台风轻描淡写,甚至有些含糊其词。

这样的海上历险的传说在东南沿海并不少见,毫无疑问妈祖林默成为了宋代以后海神信仰中与台风关系最为紧密的一位:传说北宋宣和初年,莆田人洪伯通航行在海上,突遇飓风,船险些覆没,急忙呼神女搭救,于是大海突然风平浪静,洪氏躲过了灭顶之灾。又传说,郑和七下西洋,3 次船队在海上遇飓风险情,每次都说得妈祖庇护脱险。又又传说,康熙二年(1663 年),张学礼等往琉球,归舶遇风暴;康熙五十八年(1719年),册使海宝、徐葆光等赴琉球归舟遇旋风;道光十九年(1839 年),册使林鸿年赴琉球途中两次遇风暴……这些海险均得妈祖显灵庇佑而安然无恙……

这些妈祖与台风较量的故事均有时间、地点、人物,言之凿凿,其中侯官人林鸿年更是福建清朝第一位状元,在当时人们的意识中,神的力量似乎能完胜台风,能救世济人。

明信片上的妈祖

据史书上关于福建风灾的“不完全记载”,台风灾记录最早始于唐贞观年间,其中唐代1次,北宋17 次,南宋19 次,元代5 次,到了明代飓风风灾记录多达178 次,仅明万历、天启年间就有71次……(据《明代福建自然灾害研究》)

相比于神话故事,出现在地方志书中的记载则更真实惨烈:

明成化十九年(1483 年)六月十九日,霞浦、宁德、罗源、连江、长乐、福州、福清、莆田沿海地区及闽清、永泰等都遭台风袭击,人员伤亡、粮价飙升,历史上各地区县志都有记载。如福州“庚辰,大风雨拔木发屋,坏公署、民庐不可胜计。闽、侯官、怀安、长乐、连江、福清、罗源、永福、闽清九县,滨江近溪屋宇夷荡尤甚,田畴禾稼崩陷摧流过半,官私舟船漂没万数,民溺死者千余人”。连江“飓风大作,拔木发屋,坏田禾,没人畜无算……”。莆田则“海风作,海溢田禾淹卤,斗米百余钱”;霞浦甚至发生了“海啸”。

明弘治六年(1493 年)七月初三日,泉州自卯至申时,风雨大作,扬沙走石,开元寺西塔葫芦倾覆,折林木无数,城铺粉堞颓十分之九,坏官私庐舍商舶民船不可胜计。(据道光《福建通志》)——明确台风的影响从清晨持续到傍晚,带来巨大的风雨,对建筑、城市商铺、民舍、船舶都造成巨大的破坏。

经历多了自然总结出一些规律,比如大量浅海鱼类上浮,较大的深海鱼来到浅海等,都预示着台风即将来临。

根据一些天象和物象的征兆也能预测台风。除了前文提到的“炼风”,《岭表录》中载:“南海夏秋之间,有晕如虹,谓之飓母,必有飓风。”“飓母”或“台母”的认知也是福建等地沿海渔民的经验所得,当台风中心距离海岸五六百公里时,沿海可看到东方天边散布着如乱丝一般的云彩,从地平线像扇子似的四散开来(气象学术语叫辐辏状卷云),有六七千米高,且在早晚天空中会出现美丽的彩霞,看到这种彩霞,便知台风将至。

清代施鸿保的《闽杂记》,就记录了不少闽人对台风的预测方法,其中一则颇有意思:古人认为台风是有“形色”的,风的形状“首圆腰阔,自腰以下两旁分张”,还带有数十丈长的大尾巴。至于风的颜色,往往是“青黄红黑不定”,不过“黑者尤多”。风来时就像海中的鲎鱼推着浪潮前行。从记载来看,这更像台风来临前海上风云和浪潮的形态。书中还有一段关于风向和云色的记载:(台风来临)“先一夕必有片云如鱼形浮月下,俗谓之呼风鱼”,“色白者势缓,色黑者势烈,黑而仰月者更有折桅倾篷之患”。台风来临前,必定有鱼形云,云色若为白色,预兆台风缓和,云色若为黑色,则预兆台风来势凶猛。

番薯来到福建与一个叫陈振龙的长乐人有关,但你也许不知道番薯与台风颇有渊源。

有一种说法是,万历二十一年(1593 年),陈振龙的海船因遭台风,在菲律宾吕宋岛抛锚。在那里陈振龙发现番薯是个好东西,能“随栽随活”,于是几经冒险,才将薯藤绞入吸水绳中,藏匿于船,将薯种带回故乡福州。

清人周亮工的《闽小记》也说,明代万历年间,福建因台风摧毁农作物而遭受饥荒,官府于万历二十三年运回甘薯种。——可以说是台风将陈振龙“送”往吕宋岛,在那里他发现了番薯,带回家乡惠及百姓,解的正是台风灾(当然也包括旱灾)给百姓带来的饥荒之灾。

把时间拉近一些,说一段名人与台风相关的爱情故事——故事的主角竟然是一脸严肃的鲁迅先生:

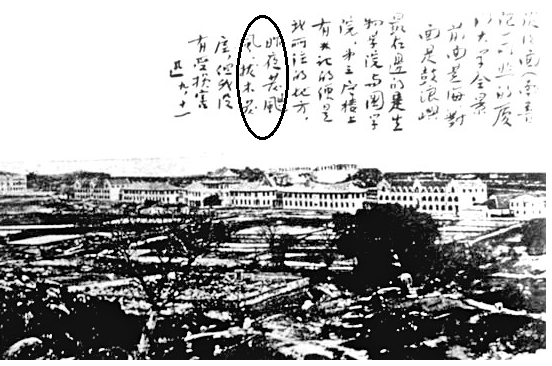

一直到鲁迅的年代,台风仍叫作飓风。1926 年8 月26 日,鲁迅应林语堂(时任厦门大学国学系主任)之邀,9月4日抵达厦门,就任厦大国文系和国学研究院教授。在4 个多月里,鲁迅编了一份讲义《汉文学史纲要》;写了《朝花夕拾》的后五篇;写了两部短篇小说《奔月》和《铸剑》(收录于《故事新编》);写了四封信(后被收录杂文集《华盖集续编补编》);还遭遇了一场台风。在抵达厦门安顿下来一周后,他寄了一张厦大的明信片给在广州的许广平,除了用星号标明了自己的住处,还诉说了自己对刚来不久就遭遇了一场“飓风”的感受。

“……昨夜发飓风,拔木发屋,但我没有受损害。”落款是“迅,九月十一”。这张明信片收录在了《两地书》中。鲁迅先生把信的主文写到了明信片的一面,为的就是特意给许广平在全景明信片中介绍南普陀和鼓浪屿的方位,甚至标出自己在生物学院和国学院所住的地方,信里没有谈情说爱,而是写飓风等生活琐事,轻轻的一个“迅”字,一字道破天机,是遮掩不住的亲密。

鲁迅在厦门给许广平的明信片中提及“飓风”