【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会将在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

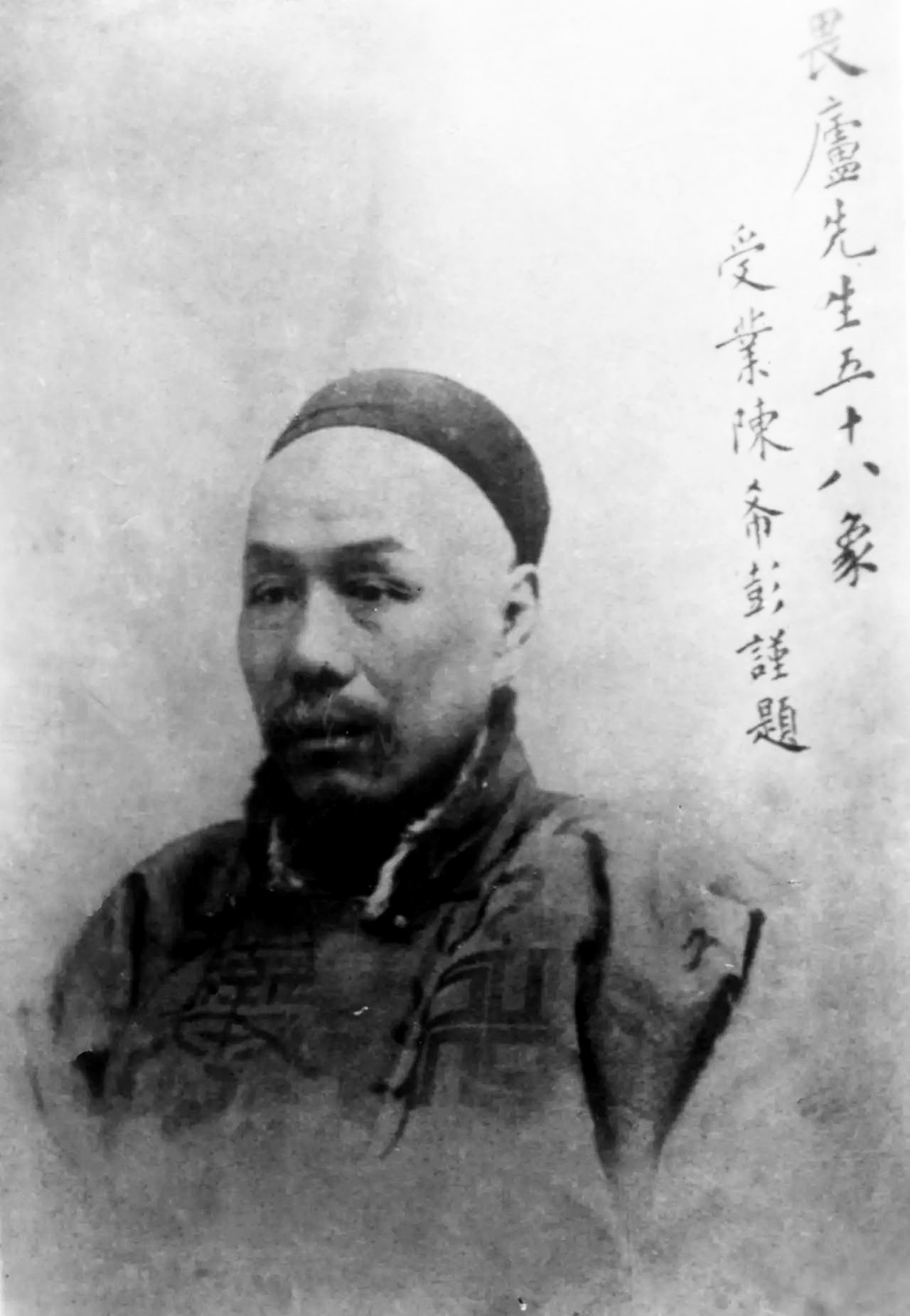

林纾(1852—1924),初名群玉,字琴南,号畏庐,别署冷红生、大桥补柳翁、春觉斋主人等。福建闽县(今福州)人。近代著名文学家、翻译家、画家。清光绪八年(1882)举人,曾任京师大学堂教习,工诗和古文,肆力于画,以意译西方小说称著,著有《畏庐文集》《畏庐诗存》《春觉斋论画》等

1897 年夏天,45 岁的林纾过得郁郁寡欢。不久前其结发爱妻刘琼姿去世,家人便劝他外出访友散心,挚友魏瀚介绍其认识从法国留学归来的王寿昌。

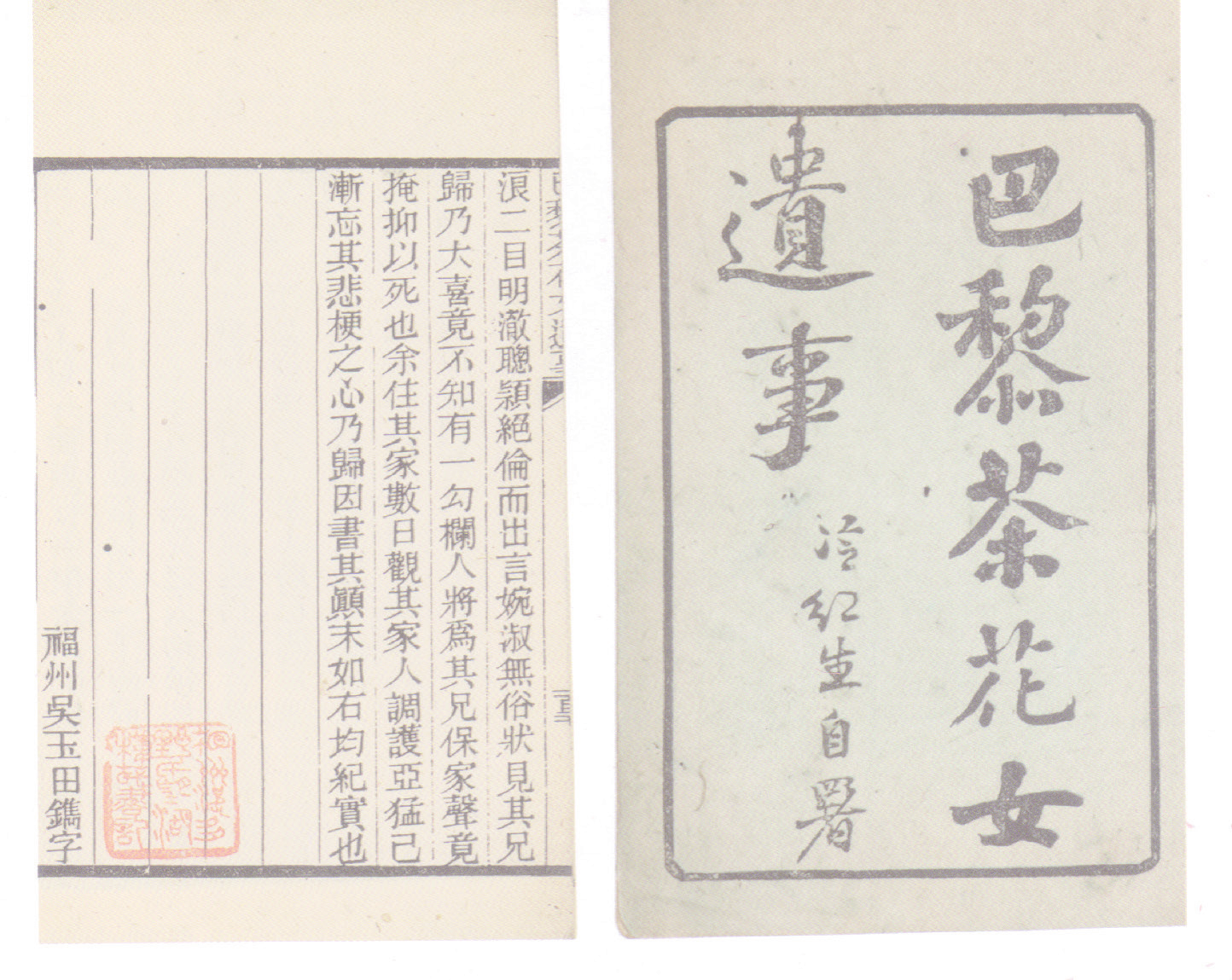

王寿昌此时在马尾船政学堂任法文教习,王寿昌推荐说有部法国小说很好看,不如同译,也可聊慰伤感。林纾开始不肯,听罢故事却深受感动,但还是开出条件,说:“须请我游石鼓山乃可。”于是,在马尾去鼓山的船上,王寿昌手捧法文原著,逐字逐句口述,林纾则“耳受手追”,用雅洁“古文”整理成篇。林纾一提笔,情深一往,不觉缠绵凄婉,流露于字里行间。每译到缠绵悱恻时,二人往往相视流泪,甚至掩面痛哭。一部轰动中国的古文版《巴黎茶花女遗事》就此作成。

林纾后来忆及这桩往事:“回念身客马江,与王子仁(即王寿昌)译《茶花女遗事》,时则莲叶被水,画艇接窗,临楮叹喟,犹且弗译,矧长安悲秋,百状萧瑟。”其时他心中凄婉、悲思之情,正与小说里男女主人悲情故事契合,这也是译著感人至深之缘由。

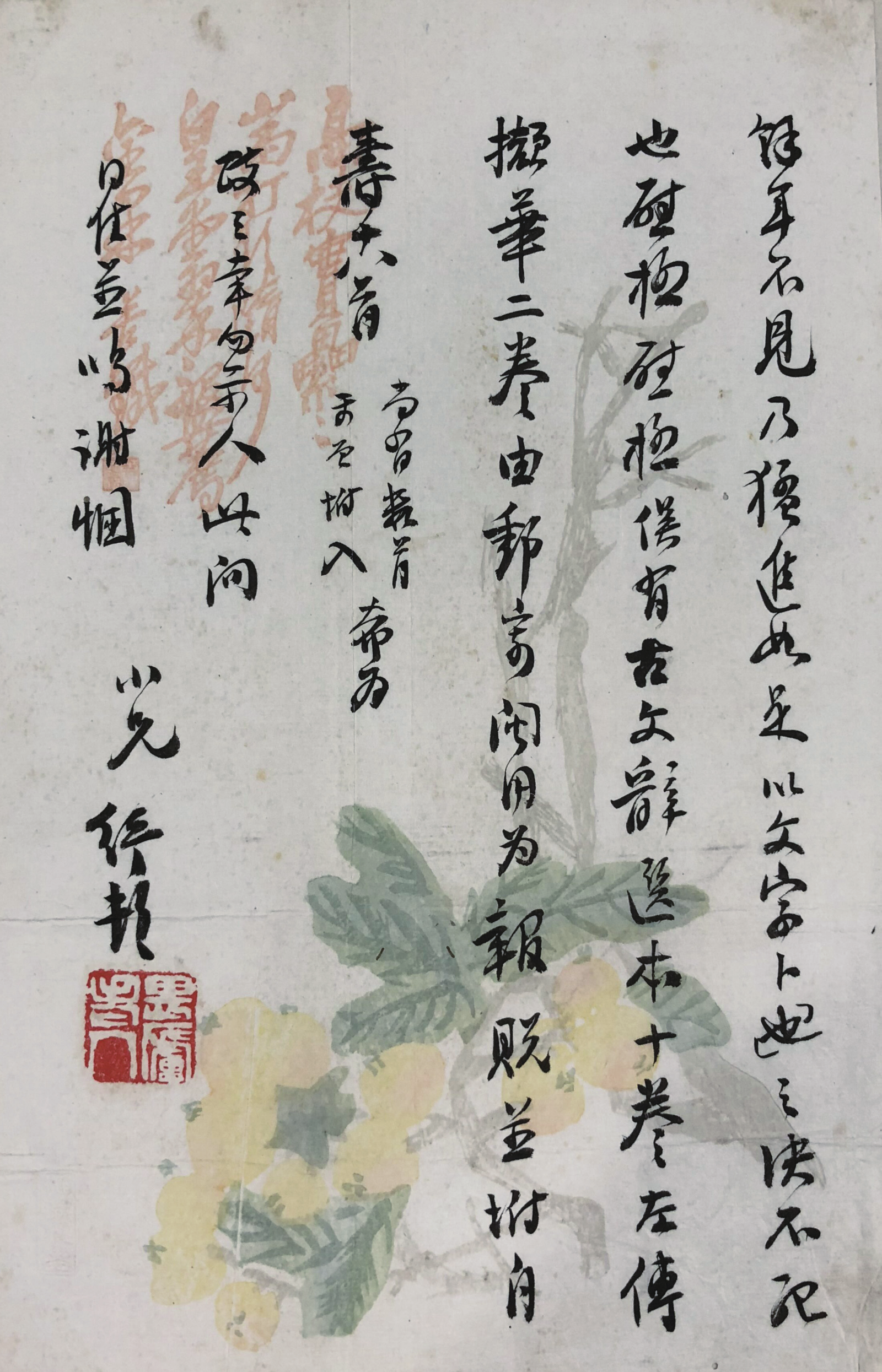

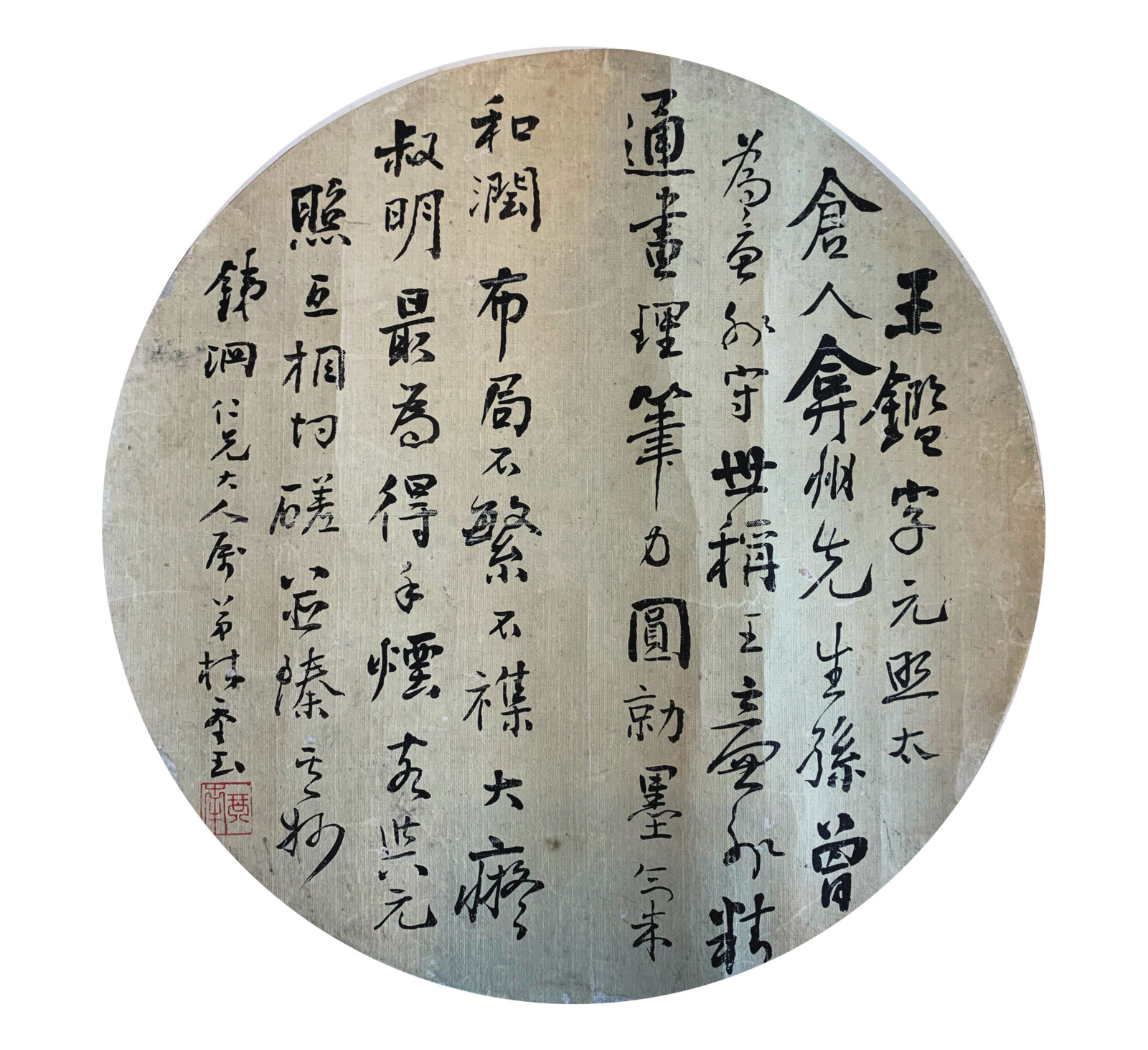

林纾致王寿昌札(选一) 笺纸

款识:从无俗客扣岩扃,积翠重重扑小厅。分付山灵休破睡,松涛留待五更听。余宿石鼓时有此景状,离乡二十三年,山中猿鹤应嘲笑我矣!林纾记

钤印:畏庐七十以后作(朱)

纾《往来云山》轴 纸本 设色

“可怜一卷《茶花女》,断尽支那荡子肠”(严复诗)。小说刊行后,林纾名声大振,“林译小说”竟一发不可收,卷卷风行。其一生译著多至 206 种,1200 余万言,涉及英、法、美、俄等 11 个国家 107名作家。莎士比亚、狄更斯、塞万提斯、巴尔扎克、雨果、托尔斯泰、易卜生等名家名作通过他的生花妙笔,为国内读者所熟悉和喜爱。而这一切,在他不经意间开始,其结果更始料未及,这不能不说是一种奇迹。

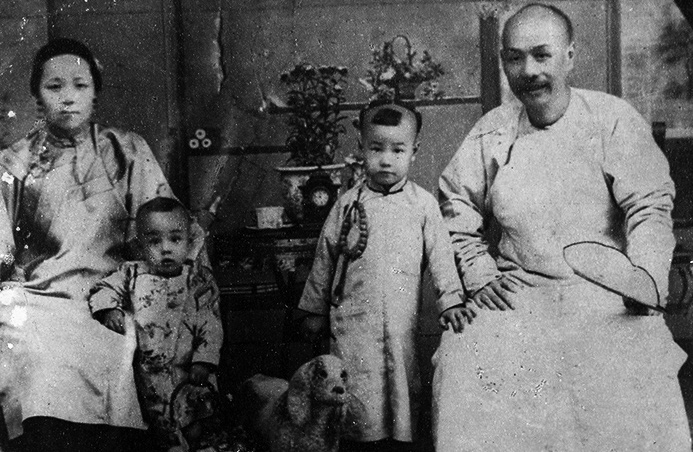

林纾及家人

林纾译著之成功,得益于其深厚古文造诣。林纾自少刻苦力学,强记多闻,诗文书画,才名噪乡里。他尤喜古文,祈向桐城诸老。其文简洁、委婉,文字雅洁隽永,如其《湖心泛月记》:“雾消月中,湖水纯碧,舟沿白堤止焉。余登锦带桥,霞轩乃吹箫背月而行,入柳阴中。堤柳蓊郁为黑影,柳断处乃见月。霞轩着白夹衫立月中,凉蝉触箫,警而群噪,夜景澄澈。”通篇不足百字,文笔白描淡染,令人如闻如见。古文之内蕴在他笔下娓娓荡漾,散发着无尽的情调。

当时读书人很喜欢看林译作品,周作人《知堂回想录》提及:当年在日本时,“对于林译小说有那么的热心,只要他印出一部,来到东京,便一定跑到神田的中国书林,去把它买来,看过之后鲁迅还拿到钉书店去,改装硬纸板书面,背脊用的是青灰洋布……”。林译小说带动了周氏兄弟翻译西方小说的热情。郭沫若曾说:林译小说“对于我后来文学倾向上有决定性的影响的”。钱钟书也说:“林纾的翻译所起的‘媒’的作用,已经是公认的事实——接触了林译,我才知道西洋小说会那么迷人”。茅盾、郑振铎、庐隐、苏雪林等,也都受林纾译作的影响。林纾古文与外国小说相结合发出的绚烂之美,照亮了一代青年的精神世界。

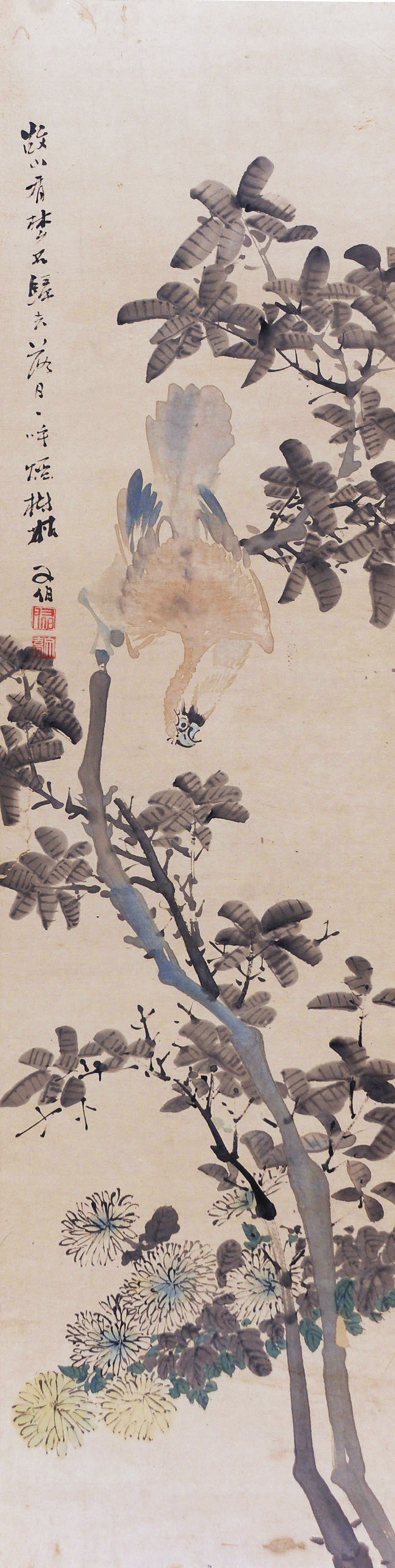

按:陈文台,字又伯、号石颠山人,福建泉州人。曾师事谢琯樵,擅高松兰竹、翎毛花卉,自成一格

陈文台《故山落日》轴 纸本 设色

林纾擅丹青,造诣精深。其早年在福州随谢管樵高足陈文台学画。1901 年入京,在京师大学堂等处执教,并结识陈师曾、齐白石等画界名家名手。他致力传统山水画,饱临“四王”山水,追求宋元遗韵,师古己意并重,画风工细严整,静穆素雅,习习古风。其画室设两案,一案作画、一案作文,左右开弓,坐立不定,绝少暇时,手臂一挥,银元滚滚,陈衍戏称其室为“造币厂”。他为康有为绘过《万木草堂图》,为严复绘过《尊疑译书图》。鲁迅藏画里有一幅林纾的山水作品,想必是其年轻时喜读林译作品,对其文字有种感念吧!

林纾自刻自用印

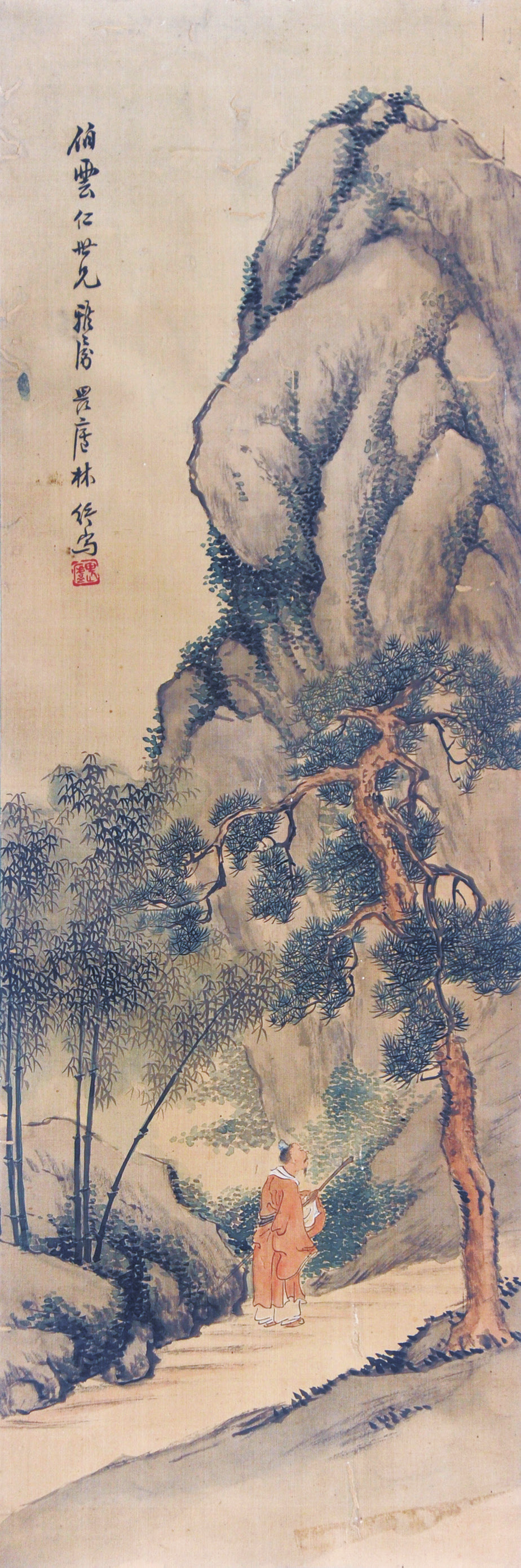

余印象里,林纾画很像他的文字,走的是古典传统老路。他的画从单纯里透出一种古朴、厚重的书卷气。其山水作品灵秀略似文征明,浓厚处近戴熙。余所收藏的林纾浅绛山水轴,气息典雅高古,属典型工细渴笔一路,钤朱文印“畏庐七十以后作”。 林纾号畏庐,其意不忘“畏天循分”之祖训,时时检点言行,处处约束自己。很显然,这是其晚年在京思乡感怀之作,文字还是那样的清新、雅洁,且不乏幽默和俏皮。二十三年前的故乡山水在他的心底还是那样的澄明、清净,他年轻时居住福州,鼓山是其流连之地,曾曰:“石鼓涌泉寺,学者甚盛,吾每岁就辄数往游,计至山二十七度矣。”画作中的石鼓景状应该是一种

虚境,描绘的是其心目中的“栖止之地”。在寒斋收藏其另一幅《策杖访友》画作里,山中云雾袅绕、苍松翠竹,鸟儿啾啾,一人去冠束发,策杖而行,分明就是他!他“傲骨原宜老布衣”,一生未涉官场,始终为一自食其力之人。他在急急赶路,仿佛还能听到他的喘气声,或许山中有位他急着要拜访的隐者呢!

按:上款人沈伯云,浙江桐乡人。晚晴诗人、收藏家。与吴昌硕、吴伯滔友善

纾《策杖访友》 轴 绢本 设色

林纾书法亦颇具功力,常见其书札及画跋,起笔以尖锋直入,收笔时铺毫重按,笔划沉缓又不失流畅,线条优美而富有弹性,结体厚拙可爱,丰满又不失飘逸,静穆妍美,颇具晋唐风致。林纾晚年著有《春觉斋论画》,阐释其观念体会、审美取向、风格特征,论述精辟,不失为近代重要的画学著作之一。

按:上款人陈宝璐,号铁珊,陈宝琛二弟,光绪十六年(1890)进士。著名经济学家陈岱孙祖父

林纾《荷塘清趣》《行书论画句》 绢本

1924 年 10 月,林纾在北京病故。这年年初,他曾写了这样一幅楹联:“遂心唯有看山好,涉世深知寡过难”,亦是他走近人生尽头的彻悟之语。他晚年以“遗老” 自居,曾以一己之力与刘半农、钱玄同等新文化干将进行“文化鏖战”,为古文辩护。其实老人所执着的,无非是传统人格精神和道德价值。如今当我们重读林纾的译著,不能不为其执着点赞:中国的古文,即便是在与世界文学名著接轨时,也能绽放最亮的光芒。

福州莲塘林纾故居