【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会将在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

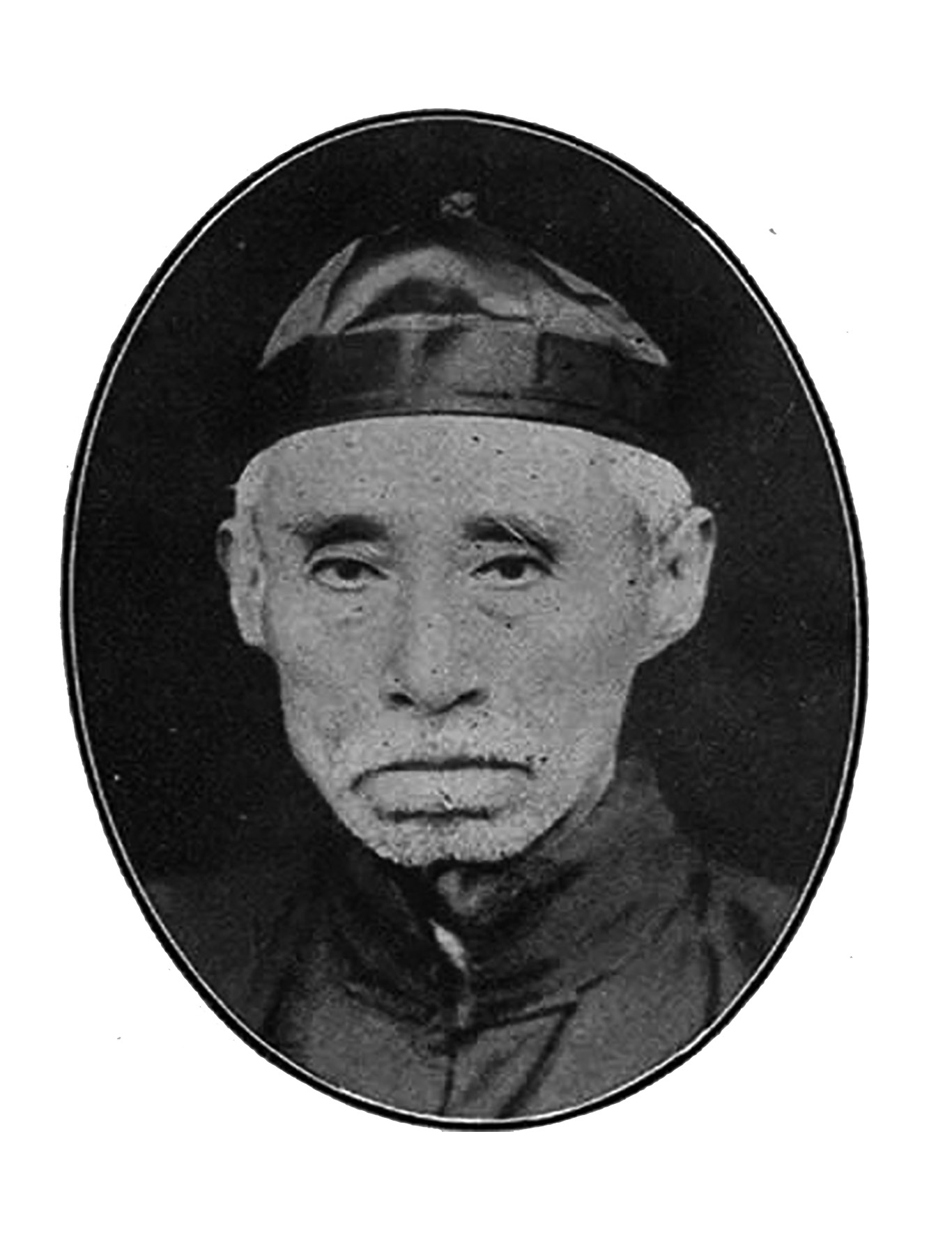

陈衍(1856 ~ 1937) ,字叔伊,号石遗。福建侯官(今福州)人。近代著名学者、诗人。清光绪八年(1882)举人,先后入台湾巡抚刘铭传、湖广总督张之洞幕。任学部主事、兼职礼学馆,讲学于京师大学堂(后为北京大学)、厦门大学、无锡国专诸校。主持编撰《福建通志》,著有《石遗室诗话》《石遗室诗集》《石遗室文集》等

1923 年,年近七旬的石遗老人受邀来到厦门大学,担任文科教授。鲁迅先生当时亦在厦大任教,他在日记中写道:“陈石遗来,众皆往拜之,大诗人也!”

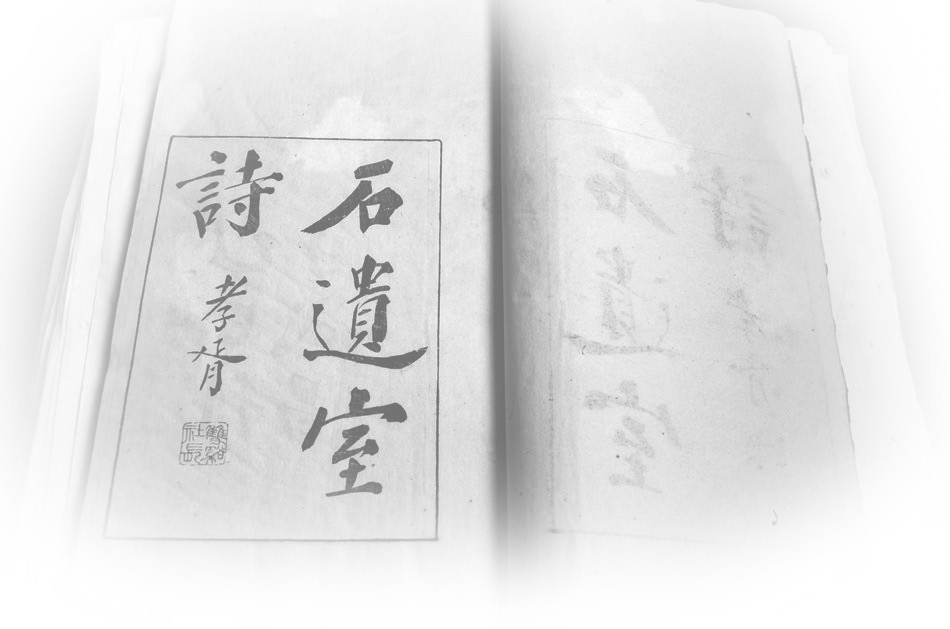

石遗即陈衍的号。陈衍曾忆及其少时曾梦至一处,重楼叠阁,楼阁里存书数百橱,他四望无人,随手抽数册阅之,有书印有“石遗”字样,似为己作,书中所述内容已模糊不清,醒时只记如此,看看入梦前手握《元遗山集》,便自号石遗。亦取其旧字叔伊之谐音。

元遗山即元好问(1190-1257),其诗清峭生态,作词为金朝一代王冠。陈衍的兴趣果然与元好问相似。陈衍幼从兄陈书学诗,清光绪八年(1882)中举,后数度再试不第。其为学兴趣广泛,年纪轻轻便文才出众。陈衍曾入台湾巡抚刘铭传幕,任过陈季同创办《求是报》主笔,后应湖广总督张之洞邀往武昌办理新政笔墨,并任官报局总编纂。1907 年,他赴京供职学部,并兼任京师大学堂文科教席,赁居小秀野草堂结成诗社,诗文唱酬,为一时盛会。

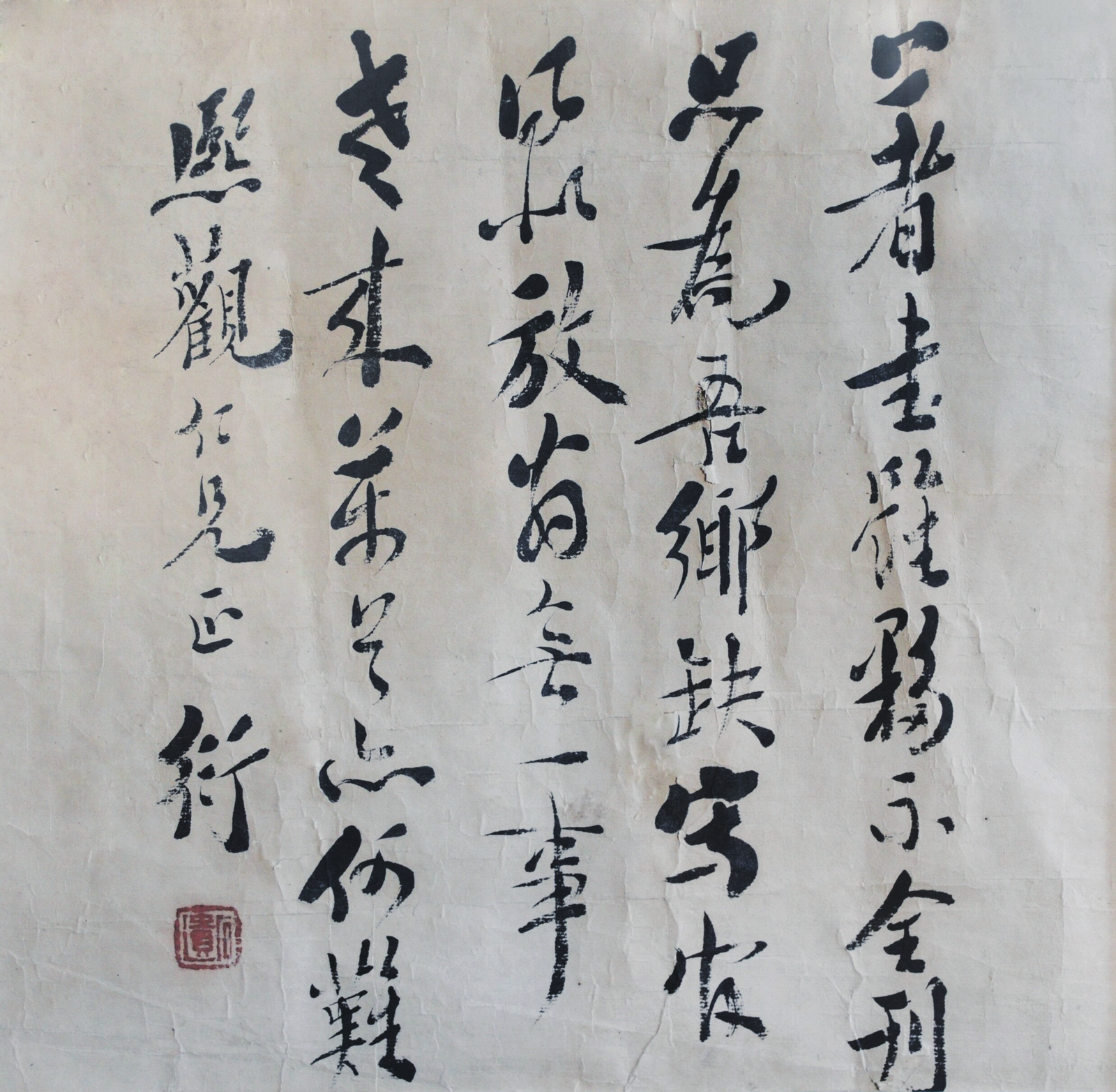

陈衍《行书自作诗》 册页 纸本

1912 年,他应梁启超邀约,在其主编的《庸言》杂志上连载《石遗室诗话》,以古代传统诗话独特的诗论形式, 揄扬“同光体”诗,提倡“学人之诗与诗人之诗合一”,以达到“真诗人境界”。其知人论诗,均能切中肯綮,一时风行海内,后学奉为准则。当时诗人“争欲得其一言为荣,于是投诗乞品题者无虚日”。鲁迅日记所述,也恰恰印证了陈衍在清末民初文坛上的盛誉。

著名作家钱钟书父亲、国学大师钱基博称赞陈衍的文章为“并世文章之雄也。”钱基博与陈衍是至交,曾携年少钱钟书到陈衍家做客,陈衍看了其诗稿后评云:“此乃才子诗也”。 1932 年除夕,苏州城胭脂桥畔,陈衍请钱钟书来家度岁,屋里一老一少,评诗论文、品评时贤,契阔谈䜩。钱钟书默记陈衍谈话,后撰《石语》得以传世。全篇文言记述,词章优美,生动风趣,学术价值高。

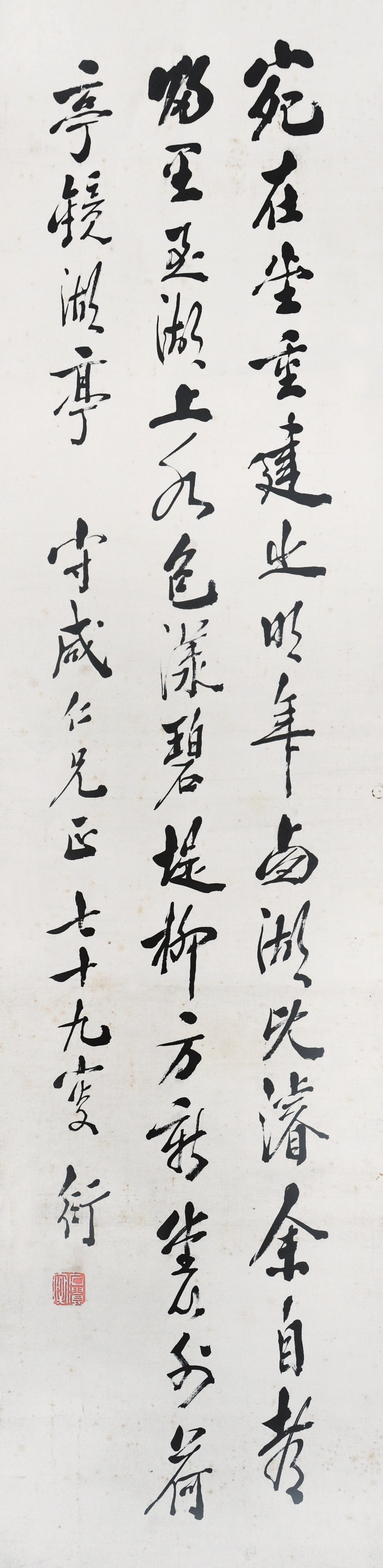

识文:宛在堂重建之明年,西湖既濬,余自都归里。至湖上水色漾碧,堤柳方新,堂以外荷亭、镜湖亭

款识:守咸仁兄正,七十九叟,衍钤印:石遗室(白)

陈衍一生宣扬“同光体”诗歌,其论诗推“三元”:“诗莫盛于三元”,“三元”即唐朝开元、元和和北宋元佑。他认为宋诗“清而有味,寒而有神,瘦而有筋力”,把宋诗抬至前所未有的高度。著名文史学者缪钺曾以一段妙喻对唐宋诗作了比较:“唐诗以韵胜,故浑雅,而贵蕴藉空灵;宋诗以意胜,故精能,而贵深析透辟。唐诗之美在情辞,故丰腴;宋诗之美在气骨,故瘦劲。唐诗如芍药海棠,秾华繁采;宋诗如寒梅秋菊,幽韵冷香。唐诗如啖荔枝,一颗入口,则甘芳盈颊;宋诗如食橄榄,初觉生涩,而回味隽永。”

诗人生处风雨飘摇之国势,身怀家国情怀,又向往山林隐逸,诗人在危势中的身世之感,出世入世之矛盾形成其诗清苍奇峭,风骨高寒,且阐发哲理,自成一家。这也与“同光体”同格,使其成为“同光体”闽派代表人物。钱钟书评其诗曰“诗中疏凿别清浑,瘦硬通神骨可扪”。 陈衍家居榕垣文儒坊大光里,其后园名曰“匹园”,新园建成林纾自京寄诗以贺,陈衍吟诗和之:“谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间”,让福州“三坊七巷”美名远播。

陈衍书法亦如其诗,承奇崛遒劲、清刚萧朗一脉。从其诗稿信札手迹可以感受学人之严谨、诗家之旷达,体现个性和学问修养,真乃“学者之书”矣!

按:陈衍在京赁居之处小秀野草堂旧址,园林雅盛,时京师文人诗酬唱和风雅之地

石遗寓景(松庵绘)册页 纸本 设色

余有缘收藏陈衍《行书节录小西湖重建宛在堂记》轴。宛在堂,明正德年间福州诗人傅汝舟在福州西湖小孤山上始建,遂取《诗经》中“宛在水中央”之意。清乾隆年间宛在堂设立诗龛,作为闽都诗人纪念堂。光绪年间,因年久失修而倒塌,后经陈衍与王允晢、何振岱等人商议筹款得以修复。宛在堂修复后,陈衍为宛在堂作联两对: “杜诗韩笔愁来读,林月湖风相与清”、“聊增东越湖山色,略似西江宗派图”。此幅作品系 1935 年石遗老人七十九时自京都返榕去西湖宛在堂游历观赏后所作,年迈诗人一路心情轻松、惬意,辞章隽永,书作具有成熟期典型的章草风格,又有欧柳唐碑笔意,清刚奇崛中透出安和静穆之气,正是一幅陈衍晚年难得之佳作。

福州文儒坊大光里陈衍故居

陈衍诗学精博,亦以文章名世,其晚年编修《福建通志》颇为时人称道。很少人知道,研究经济也是陈衍治学的重要领域之一,他曾致力研究和传播西方商业经济学理论,1901 年他写出《货币论》,这是中国第一本关于货币的专著。他与人合作译成《日本商律》《破产律》《商业博物志》《货币制度论》《商业经济学》等书。“ECONOMICS”一词,严复《原富》译为“计学”,陈衍首改译为“经济学”,沿用至今。

陈衍一生身阅数次重大事件,颇能明辨是非。1911 年武昌起义爆发,时陈衍任职学部,有人询之时局如何,陈衍坦言:“惟有清今上逊位耳!”,认为清朝气数已尽,武昌起义乃顺应历史潮流。他率先剪去长辫,穿上便服,反对当遗老,曰:“一人有一人自立之地位。老则老耳,何遗之有?”1915 年,袁世凯图谋称帝,筹安会准备了前清勋贵、巨富和硕学通儒三类首要人物名单。当陈衍得知自己的名字被列在硕学通儒首位时,认为“劝进”就是从贼,厉色要求从名单上去除自己的名字,绝不可为。郑孝胥曾是陈衍最亲密的诗友,年轻时二人秉烛谈诗,其乐融融。郑孝胥后来附逆落水,陈衍愤然与之绝交。

“一幅林山收晚景,数家茶肆息劳生”。1937年 7 月,一代诗坛名宿石遗老人病逝,葬于故乡榕城西门外文笔山。