“番仔楼”是百年前漳州人漂洋过海,拼搏奋斗最真实的历史见证,也是漳州人吸纳异域文明成果的结晶。“番”在闽南语中泛指海外,大多指东南亚地区,闽南人把洋人称为“番仔”,而洋式的楼房自然就被称为“番仔楼”了。

随着时间的流逝,漳州不少番仔楼要么被拆了建新楼了,要么太过老旧早已不见了,如今幸存下来的番仔楼,大概就剩以下这些了。

东美曾氏番仔楼

曾氏番仔楼位于龙海角美东美村,是华侨曾振源于二十世纪初建的,占地面积5723平方米,建有13幢共99个房间,历时14年、耗费白银17万两。外部水陆交通便利,内有半月池、前埕院、前祠堂、中楼、后楼、后花园,自成一个周全的小世界。解放后被用做校舍和粮库,后来还因土改分间分配给了贫农。目前这座番仔楼整体并没有太大的损坏,已列为市级文物保护单位。

整体建筑群落选址巧妙,布局严谨,气势宏大,工艺精致。建筑风格广采众长,为我所用。既有中规中距的本土建筑,如祖厅;也有适宜当时流行的“民式”风格,如“五脚距”式檐廊;维妙维巧地仿造罗马拱券式柱廊,用进口磁砖贴墙面等,长跨度,大面积的线脚,灰雕,护栏一气呵成,具有相当强烈的视觉振撼力。该建筑群落是不可多得的建筑活教材和乡村游绝佳的观赏景点。

卓港番仔楼

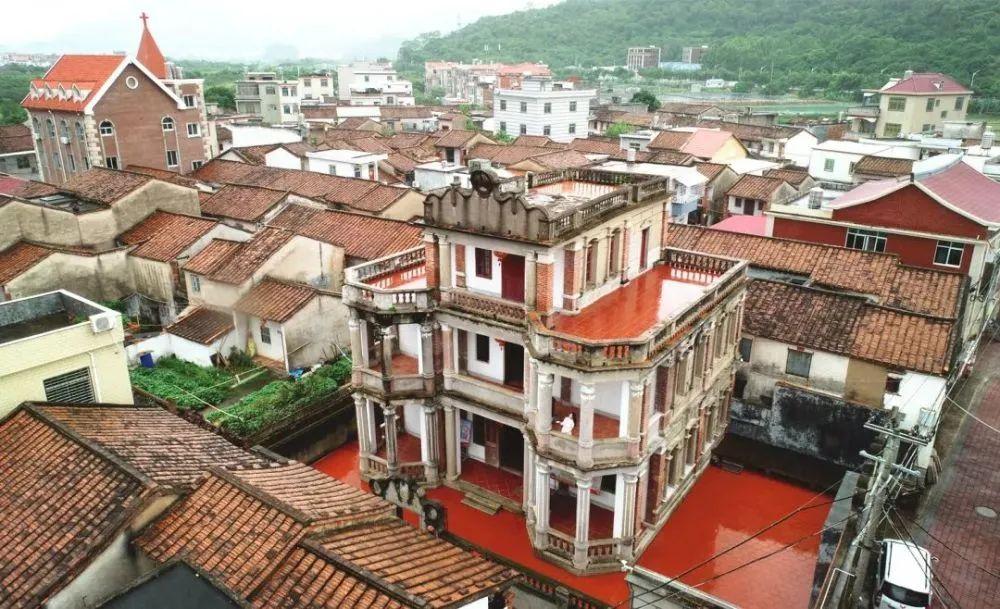

卓港番仔楼,是一座三层洋楼,已在龙海东泗乡卓港村度过近一个世纪的年岁。以人类的寿命来说,本该是晚年衰败的光景,但建筑作为凝固的历史而存在,越发呈现出其独特的古韵和气度。自空中俯瞰,番仔楼楼体呈中轴线对称,清水外墙、西洋柱式门廊、木门窗、露台、庭院两侧皆有。如今看来略显保守的对称式设计,在上个世纪20年代,却是村子里最“洋气”、最亮眼的存在。

1932年,红军进漳苏静、苏精诚成立红军游击队时,就利用这座闲置的洋楼当游击队队部。游击队之后被编入中央红军第一军团,开始了二万五千里长征。经历过红色革命年代的番仔楼,就被人们给予了新的名字——红军楼。解放后,苏德炉后人办理了土地证,便将其卖给生产大队作为村部,红军楼便成了村部的办公场所。1987年,它被公布为第二批县级文物保护单位。

直至2015年,卓港村斥资100万元对其进行保护性修缮。如今沿着骑楼老街,穿过精致石雕拱门,便是重新焕发生机的番仔楼。

天一信局番仔楼

天一信局是我国历史上规模最大、机构分布最广、创建时间较早的民间侨批局。位于龙海角美流传村,批局于1911年建“苑南楼”(中式传统建筑), 1921年购地扩建“北庐楼”和后花园“陶园”,总建筑面积4495平方米。

北楼作为天一信局总局办公楼址,楼建二层,楼高7.5米,宽25米,深28米。前后两座均有回廊连接,中有天井,建筑呈外西内中,中西合璧的风格,由天一信局创始人郭有品继承人投资兴建。

天一信局番仔楼现为国家级文物保护单位。

新行街番仔楼

位于芗城老街区(新行街5号),建于廿世纪二十年代,创建人是旅居南洋苏门答腊的华侨陈顺筹先生。建筑面积500平方米,楼四周环绕近400平方米的花圃。

屋顶为“人”字坡,平板盖瓦,二楼斜顶接于三楼窗台,粘水平灰博缝。二楼窗檐成三弧形状。室内地板铺从南洋运来的花砖,至今色彩不减,楼板及屋顶为传统桁架,仍是外洋内中,中西合璧的风格。

据《中共漳州党史》记载,1937年,时任工委书记的马海髯。马书记巧妙利用与楼主的亲戚关系,该楼一度作为中共漳州工委机关秘密办公场所,为地下党组强织提供安全的工作环境,并成功策划了多次地下活动,这些往事给这座“番仔楼”增添几分传奇色彩。

东坂后礼拜堂

东坂后礼拜堂位于新华西路与青年路的叉路口,始建于1874年,1923年重建,但依旧保持了原建时中西结合的风格。近期,这座教堂又在原本的基础上重新翻修了,但其古朴雅致的风格依旧保持完好。

建筑物占地面积2614平方米,教堂面积1000余平方米。礼拜堂坐北朝南,居中修仿哥特式钟楼,楼成四方体,方锥形楼顶,锥尖竖十字,四角为方形朝天柱,柱头是小方锥。钟楼成拱券式亭子间,东、南、西三面开荷花瓣形望孔,北面开小圆孔。

1988年,东坂后礼拜堂列为首批市级文物保护单位。

接官亭礼拜堂

由于原址是座接官亭,这里就被称为接官亭礼拜堂,最早建于1876年,1920年左右又有扩建,后来还被用做电影院,知道1995年才被恢复成礼拜堂。这是一座仿罗马式的建筑,可惜如今看到的礼拜堂已经全面翻新过,已没有原来的古朴模样了。

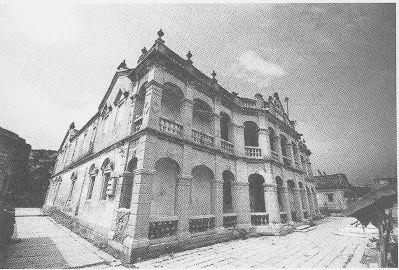

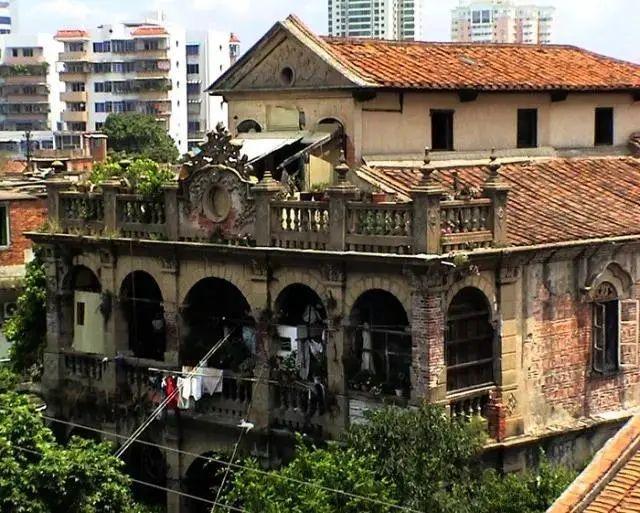

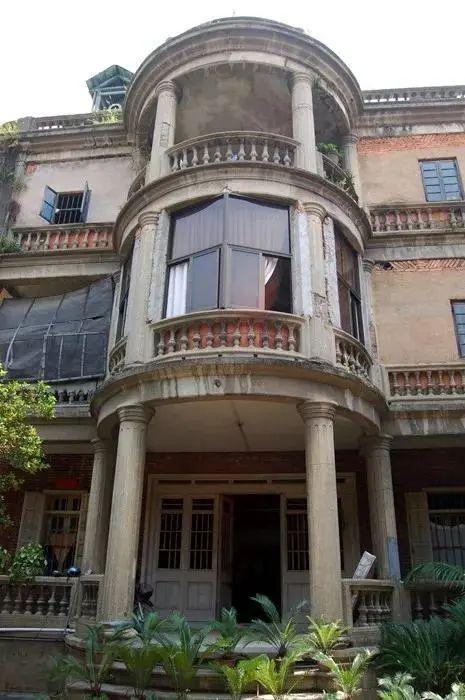

东坂后番仔楼

东坂后番仔楼如今在青年路的一条小巷子里,比较少人知道。此楼坐东朝西,主体三层,天台建十字形阁楼间,并建柱式烟囱。整座建筑成正方形,檐廊水泥柱,墙体为黑砶清水砌法。门廊成月台式,台基砌四级弧形石阶。四支立柱是经典的多立克柱式,支撑半圆形月台,方形瓶状栏杆。

从外观看洋气十足,与绝大多数“番仔楼”的格局一样,其内部是传统的砖木结构,内饰除一层大厅地板铺从海外进口的花砖,走廊及楼上都是粘土窑砖砖墁。大楼高敝厚实,匠作精细,除少许木梁糟朽外,砖石件及水泥预制件保持完好形状,木质楼梯和大部分天花板仍然结实耐用。

大楼原有后花园,前有门庭,上世纪中叶,前庭后园改造成公租房,大楼内隔间也有所改动,此时的番仔楼,比起当年风采当大为逊色。

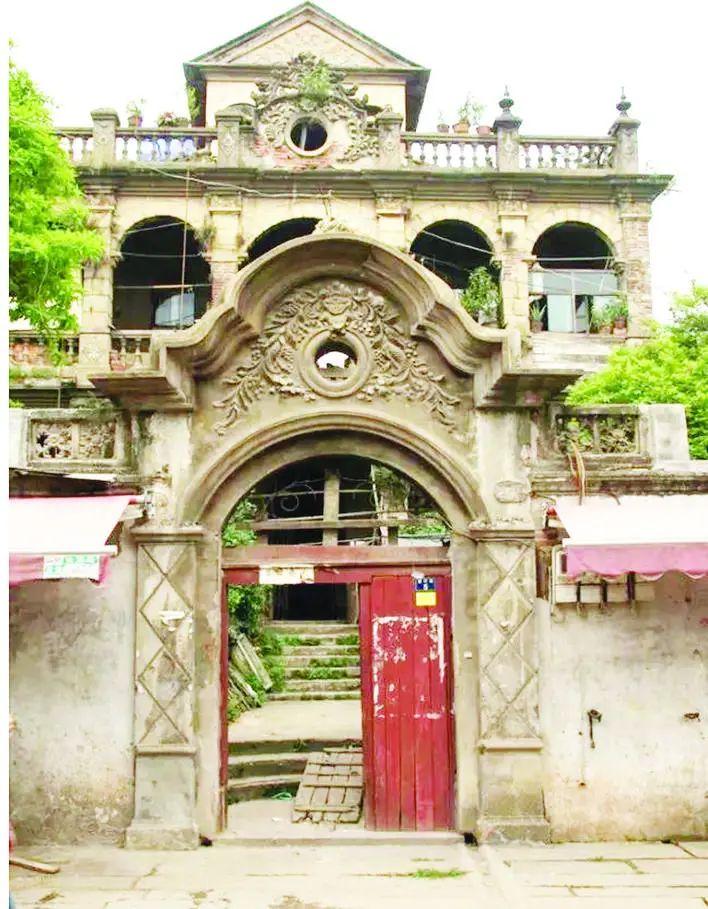

石眼科番仔楼

位于芗城文川里125号,始建于廿世纪初,1951年由石维岩购下,开设以牙科为主的诊所,漳州人俗称“石眼科番仔楼”。

主体建筑成长方形,共二层,立面平顶通天栏杆,挑檐及楼层分界处拉水平线脚。整座建筑物隔成五开间,每间一窗,饰希腊式窗框,居中辟为门户,出口建拱券式平顶门亭,仿多立克柱式,拱券浮雕扎束缠枝。门亭兼作二楼阳台,栏杆与通天栏一样都是拱券式,望柱柱头饰陀螺状物。

楼内部结构传统风格,屋顶“人”字形,侧面山墙尖檐线脚与水平线脚构成三角形,居中开圆花窗,花瓣形隔芯,周围灰雕倒垂缠枝纹。整座建筑主体结构保持完整,外饰明显露陈旧感,特别是底层的装饰有的已残缺。

闽南一带流行一句口头禅:“泉州人过番,漳州人去台湾”言外之意,漳州人往往路走不远。其实,这一说法有失公允。中西合璧的“番仔楼”中的经典之作,象珍珠般地散布于漳州市镇及乡村。经过百年的风云变幻,进入新世纪,漳州大地尚幸存许多“番仔楼”。

“衣锦还乡”,“荣归故里”是汉民族根深蒂固的传统观念之一,由河洛文明哺育成长的闽南人,发家后的第一等大事就是回故里“起大厝”,这种观念犹如天生的信仰,就象遗传基因一样,在潜移默化之中,召唤一茬又一茬的海外游子回乡兴建宅第。

这些“番仔楼”是百年前漳州人漂洋过海,拼搏奋斗的活生生的固态史书,也是漳州人勇于进取,善于吸纳异域文明成果的公允物证。