再过两天就是端午佳节了,小长假正在赶来的路上。端午节又称端阳节、午日节、五月节等,是中国传统四大节日之一。吃粽子、划龙舟、佩香囊,是全国多地最普遍的习俗。在东南沿海的福建,端午节可不局限于走“套路”,还有许多独一无二的风俗。下面,小编就带大家去康康福建端午的“奇葩”风俗吧!

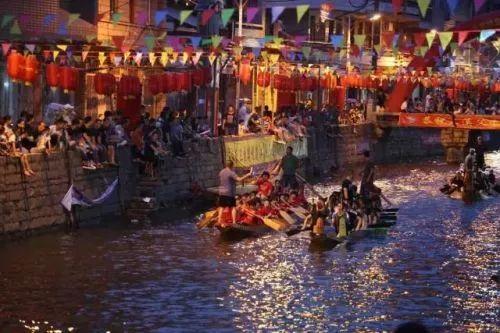

【夜渡龙舟】

“自古龙舟日竞渡,独有三溪夜赛航。”这是福州市长乐区三溪村流传600多年的夜赛龙舟盛况。

据传,以前村民白天要辛苦劳作,到了晚上才有闲暇,于是白天外出劳作赶不上龙舟赛的人,傍晚一收工就趁着暮色挑灯竞渡,这一渡,就是600多年……

地区:福州市长乐区三溪村

【烧王船】

“烧王船”,又称“送王船”,是莆田、泉州等地渔港渔村古已有之的民俗,通过祭海神、悼海上遇难的英灵,祈求海上靖安和渔发利市。渔家的“送王船”习俗,还糅合了王爷(郑成功)信仰。据传,此俗源于台湾,清初渔家为缅怀郑成功的丰功伟绩,以王爷作为代天巡狩的神而奉祀,并造“王船”送之入海,虽不言明而心领神会,已于2006年初经被列为我省首批非物质文化遗产。

“王船”是一艘10米长、3米高的古船,船身是精美的图案和浮雕,漆红描金,美轮美奂。船头正面为狮头图案,并按规矩在两侧插上旗子,此谓左青龙、右白虎。船尾正面则绘上大龙,船前后竖有“代天巡狩池府千岁”的红色号旗。船舷上方插有纸人,分别代表了“天将、水手”等不同的身份。

所谓“烧王船”就是把瘟神请到船上,然后拖到海边烧光,寓意带走坏运气、祈求平安。

地区:莆田市城厢区东进村以及泉州、台湾地区

【海上泼水节】

海上泼水节是闽台共有的地方传统民俗节日。

据考证,蚶江海上泼水最早见于明,盛行于清。1784年,清政府在石狮蚶江设立了蚶江海防官署,统辖当时泉州一府五县的对台贸易,成为大陆对台通商的中心港口。蚶江开始了与台湾鹿港的商贸对渡。

据前代《对渡碑》记载:“蚶江为泉州总口,与台湾鹿仔港对渡,大小商渔,往来利涉。”蚶江成为大陆与台湾通商通航的中心码头,对渡贸易繁荣兴盛 。

随着贸易往来的密切,当时闽台两地的民间文化交往也十分活跃。尤其是每逢端午节,蚶江与台湾鹿港两地民众身着节日盛装,在海上举行各种各样的活动,祈求风调雨顺。时值春夏之交,天气炎热,便驾船竞渡,追逐泼水,驱热消暑,祈求吉祥,寓为人与船的大洗礼,后逐步演变为节日风俗。通过泼水活动,交流情谊,拉近两岸百姓的距离。

地区:泉州石狮市蚶江镇

【水上捉鸭】

在闽南地区,有一种独特的端午习俗叫“水上捉鸭”,所谓“水上看捉鸭,陆上看采莲”。

抓鸭者需赤脚通过一根长长的竹竿后,打开悬挂于竿顶端的笼子,放出鸭子,再跳到水里擒鸭。据了解,相传该习俗是郑成功在福建晋江安海港操练水师的史俗演变,极具挑战性和趣味性。

地区:泉州晋江、安海、厦门集美等地

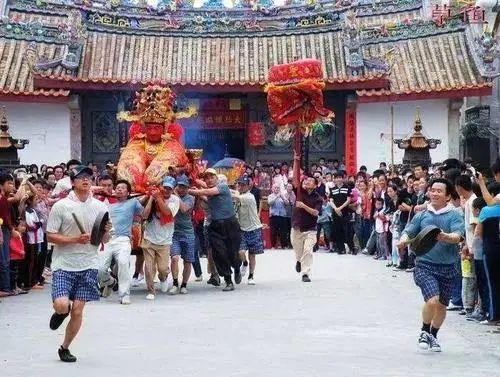

【走“贡王”】

走“贡王”的时间选在午时(11点~13点)开始,直到下午四五点才结束。“走贡王”的队伍要抬着沈世纪、李伯瑶的神像,及两人的兵器、仪仗。最大尊的神像,必须12个大汉用轿子一起抬着。

游行队伍要绕行北关、东北、澹园等社区。经过家门口时,居民都会出来焚香祭拜,家中有小孩生病的,会事先拿了纸钱在小孩周围画圈念咒,然后将纸钱插到三叉上面,祈祷小孩身体安康。在一些宽阔的地方,居民们还要抬着神像作快跑表演,表示二位将军驭马朝贡圣王。

地区:漳州诏安县

【“四脚狗”祈平安】

在龙岩地区,过端午,大人要给小孩做“四脚狗”。

其实这四脚狗和其他地方挂香囊的风俗是一致的,只是所挂的东西不一样。母亲要给儿女做四脚狗,挂在脖子上,以祈求平安。

所谓“四脚狗”其实就是布老虎。端午节小孩佩香囊,传说有避邪驱瘟之意,实际是用于襟头点缀装饰。香囊内有朱砂、雄黄、香药,外包丝布,清香四溢,再以五色丝线弦扣成索,作各种不同形状,结成一串,形形色色,玲珑可爱。

地区:龙岩市

【挂葛藤】

在宁化石壁一带,每年端午节前,除了吃粽子,家家户户门口都会挂上葛藤,这个习俗延续至今,里面还有一段传说。

相传,唐末黄巢起义,行军途中遇一妇人,只见她背一个十多岁孩子,手里却牵着一个三四岁小孩,黄巢便问其缘由。妇人答道:“年长的孩子是我的侄子,父母双亡,我担心他发生意外,断了哥哥的香火。年幼的是我自己的孩子,如果不测可以再生有后。”黄巢听了,很受感动,并顺手从路边拔了一根葛藤给她,告诉她把葛藤挂门上可以避免战乱和杀戮。后来妇女跟随着逃难的人群来到石壁,热心好客的石壁人收留了他们。为了报恩,妇女便将黄巢赠葛藤的事告诉了村民,村名们纷纷上山采葛藤,挂满了整个村子,使得整个村子都避免了战乱,得以安宁。

村民为庆幸此举,便把村名改叫“葛藤坑”,此后每年到了那个时候,大家也照样把葛藤挂在家门口,最终成了风俗,葛藤也成了石壁的吉祥物。

为了纪念,在石壁客家祖地内的葛藤广场上,建造着妇人以及其两个孩童形象,还用文言文形式雕刻着端午挂葛藤的由来,其后,还专门将一面墙命名为葛藤墙。

地区:三明市宁化县

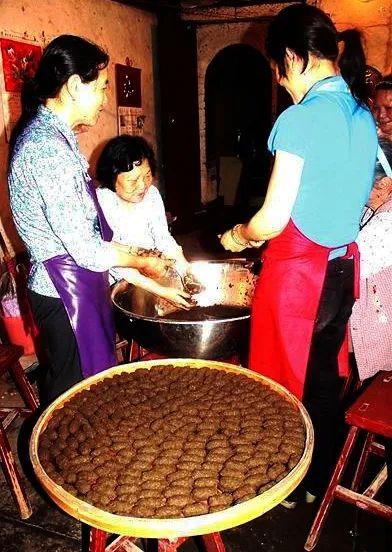

【赛竹筏,做凤凰蛋】

在武夷山,端午赛龙舟不以龙舟为赛具,独以泛游九曲溪上载客竹筏争流竞技,比起龙舟,竹筏显得古朴简陋,可它是武夷山千百年来传承水上文化的标志,不是一般的龙舟可替代。

武夷山乡村端午节还有做凤凰蛋的习俗。凤凰蛋比鸡蛋小,黑褐色,其貌不扬,却是当地农家必备常用土药,对头疼脑热、儿童积食等寻常病有一定效果。其做法是采集二三十种草药风干后混合捣烂,捏成蛋形后再风干,而采集草药的时间集中在农历三月初一或三月十五。

地区:南平武夷山市

【端午“送节”】

在宁德过端午节,新嫁女的娘家于节前要给女儿送肚兜、巾、扇、香袋等物,由新媳妇分赠家中老小,连续三年,俗称“送节”。女婿则要给岳父母送“节鱼”,一般为黄花鱼,越大礼越重,意为“黄金有余”。左邻右舍的小孩,在端午节这天会簇拥到新娶亲人家,由新媳妇将五色索系到手腕上,俗称“记节”。午时,大人喝过雄黄酒,点孩童之额。

在周宁,女儿出嫁的第一个端午节,女方父母要送两斤猪肉、至少20个粽子,还要备青绦、红头绳、避邪丹等礼物。全村男女在端午节这天上午去新媳妇家“绞假”,青年人去用青绦,儿童则用红头绳缠住手脚,意为将来会心灵手巧,会攀高,会“高升”。

地区:宁德市蕉城区、周宁县等