b2396c78-fe95-4884-8a5d-56449768c47b.png)

b2396c78-fe95-4884-8a5d-56449768c47b.png)

【编者按】

闽都之光,薪火相传。

今年3月24日,习近平总书记来到福州三坊七巷考察,听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍,还步行察看南后街、郎官巷,参观严复故居。习近平总书记多次强调,要“让历史说话,让文物说话”,“让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产都活起来”。

今年,第44届世界遗产大会将在福州举办。保护好历史文化遗产,留住文化根脉、守住城市之魂,打响闽都文化国际品牌,为加快建设现代化国际城市夯实文化根基,势在必行。

为此,《闽声》杂志重磅推出《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》,该书为闽籍书画鉴藏的实物佐证,四十余位名家旧墨,两百页二十万字,百余幅配图,涉及晚清民国学界、政界、商界、书画界、收藏界、宗教界、教育界、文学界等领域,具有不可低估的史料价值和艺术价值。

本书为兰若先生书画鉴藏类随笔专著,涉及原作、释文、小注、考证、鉴赏、评论等诸多知识版块。从今日起,我们将陆续刊发《清风来故人——近世闽籍名人墨迹摭谈》的精彩内容,与您一同回归“旧时明月”,触碰那些有历史、有温度、有趣味的文字,领略博大精深的闽文化精神风貌。

弘一(1880-1942),俗姓李,初名成蹊,学名文涛,字叔同、息霜,出家后法名演音、号弘一。浙江平湖人。近代文学艺术大师,在文学、戏剧、音乐、绘画、书法篆刻等领域均有精深造诣和杰出贡献。近代著名高僧。刊有《弘一法师文钞》《弘一法师遗墨》《南山律宗传承史》《弘一大师歌曲集》等

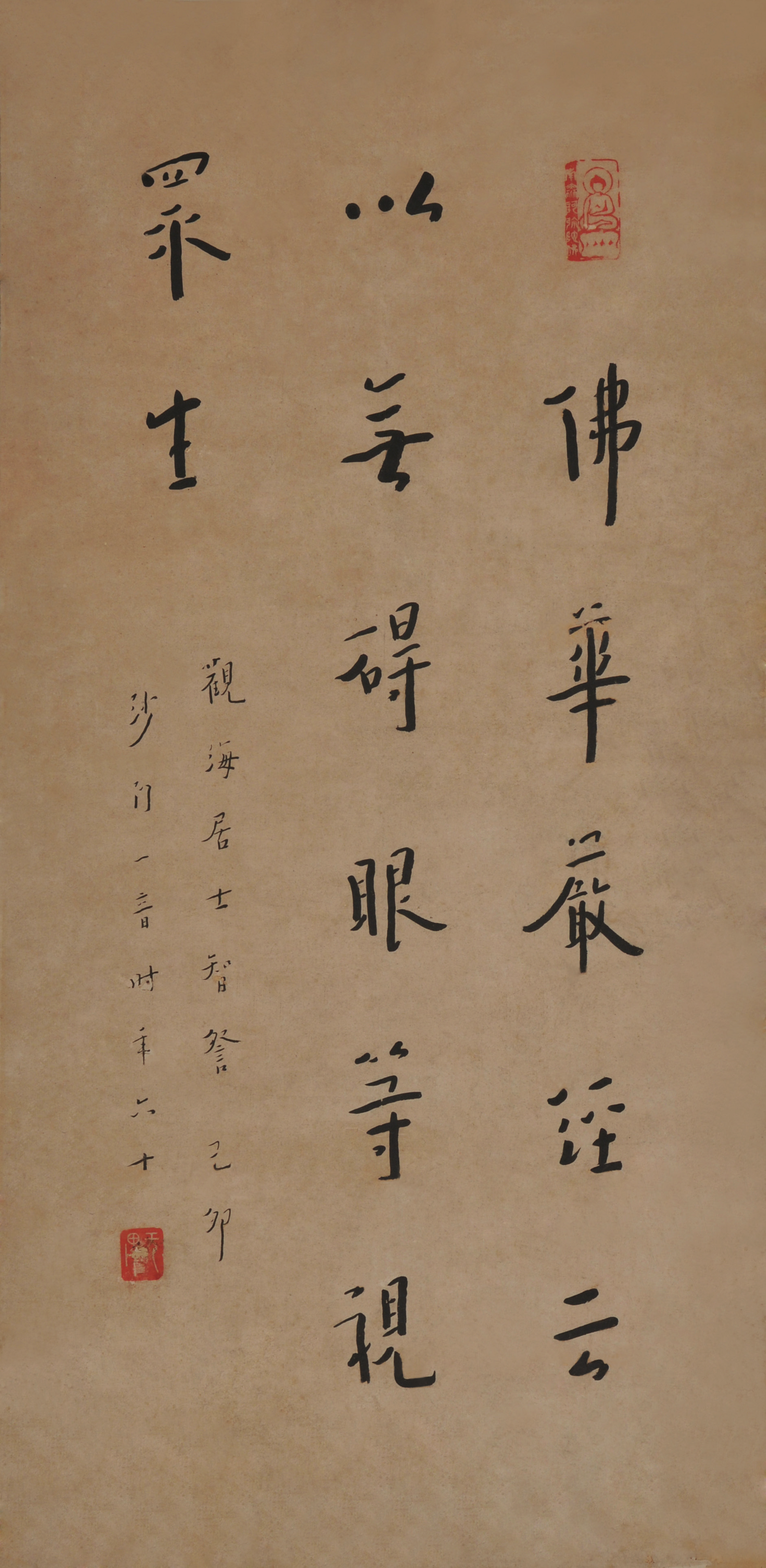

弘一法师《书华严经句》轴 纸本

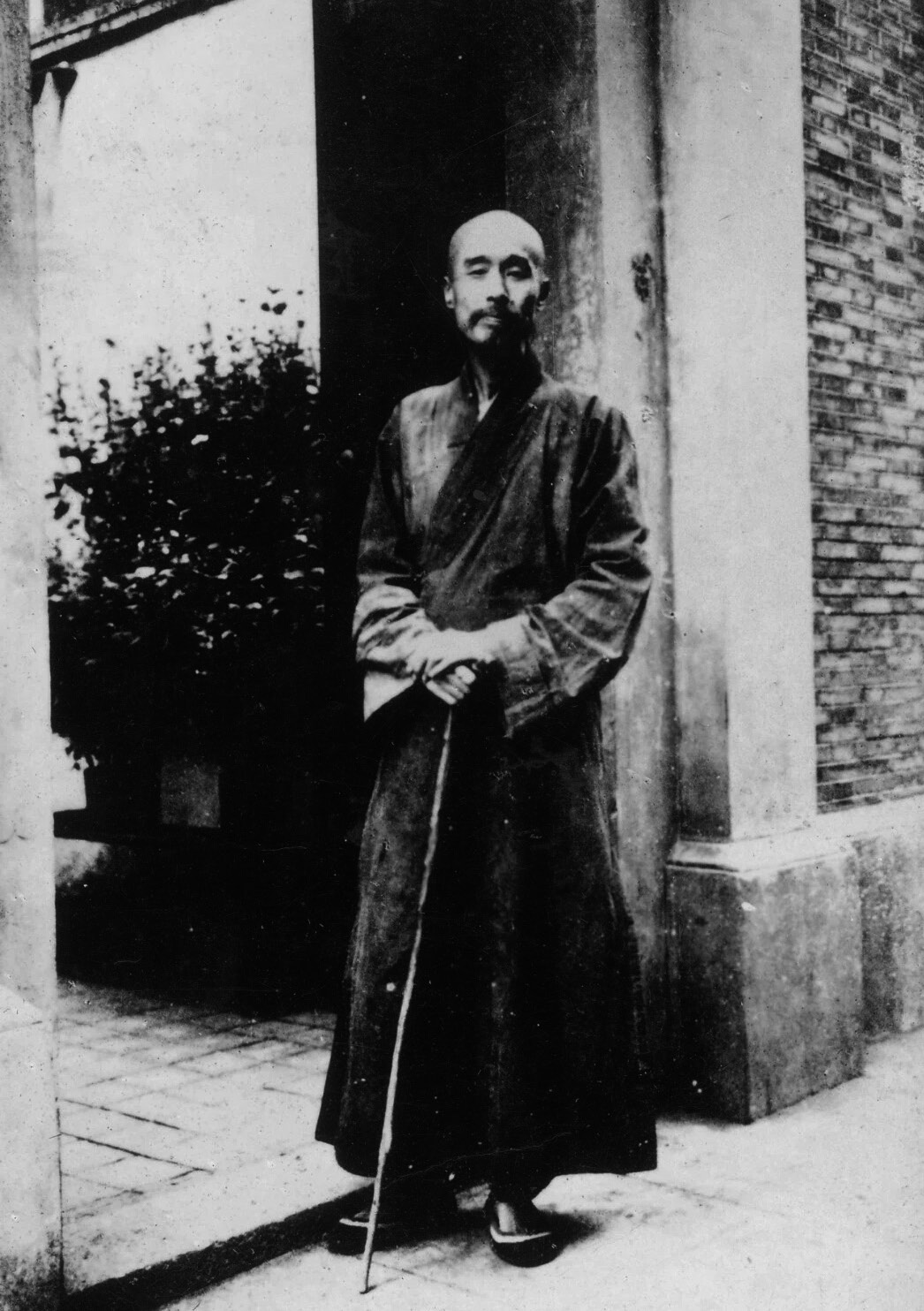

1918 年,成了风华才子李叔同生命岁月的转折点,这年七月,三十九岁的他在杭州虎跑定慧寺披剃出家,法名演音,号弘一,从此他远隔俗世,苦心向佛。

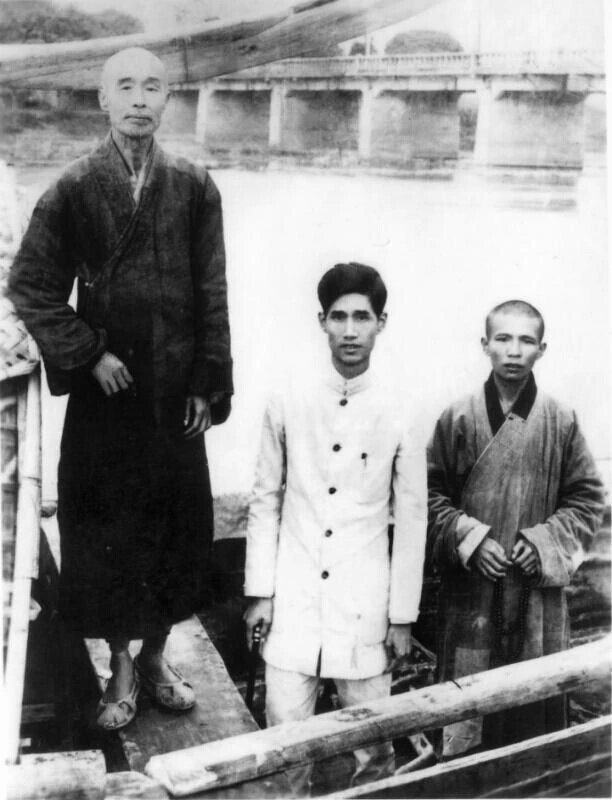

1940年11月,弘一法师在福建永春桃溪渡口

十年后,来自浙江平湖的弘一法师与闽南结下终身之缘。据其自述:“我第一次到闽南来,是在民国十七年十一月的时候,我有一位旧时很要好的朋友,名尤惜阴居士,居士说起他要到暹罗国(今泰国)去,我听到之后,顿时觉得很欢喜,于是也想和他一同去……要到暹罗国去,中间是须经过厦门的,所以我到厦门来,是无意中来的……”

在厦门,弘一法师受到著名侨领陈嘉庚之弟陈敬贤居士的热情接待。在南普陀寺,他便被那里浓郁的佛家气象所吸引,而中止了泰国之行。此后 14 年,弘一法师选择在古称“佛国”的闽南度过,其中大部分时间在泉州弘法著述,直至 1942 年 10 月 13 日,圆寂于泉州不二祠温陵养老院晚晴室,享年 63 岁。

在日本求学期间的李叔同及画作

大师名迹珍若拱璧,吾辈本无奢望拥有,然老天造化无意间遂余大愿,惊喜间感动不已,藏品亦陡然大为增色。弘一法师墨宝一直悬挂于书房,多年来无时不在影响余之精神状态。对佛教和佛家生活,终因余之慧根陋识无此善缘,然对精神家园之安顿,却也没有了别途他径。今想大师后半生闽南弘法之缘,余亦有意将大师忝列闽籍诸贤之中耳。

李叔同出生津门富商家庭,其父李世珍(字筱楼),清同治四年(1865)进士,与北洋大臣李鸿章同年会南闽梦影试并成为挚友,官至吏部主事,然其无意仕进,不久便引退归乡,经营盐业银钱业,家财颇丰,又乐善好施,有“李善人”之称。

叔同行三,系其父侧室王氏所生。虽系庶出,却因其父晚年得子宠爱有加。然叔同五岁时其父故去,寡母弱子处境难堪。叔同自幼聪慧,饱读诗书,从天津名士赵幼梅学诗词,从唐静岩习书法篆刻,广交游。1897 年,李叔同与天津俞氏成婚,次年奉母携眷迁居上海。在上海他加入“城南文社”,并与社中上海宝山名士袁希濂、娄山诗人许幻园、儒医蔡小香、江阴书家张小楼结为“金兰之谊”,号称“天涯五友”。所作诗文,为同人之冠。时有诗咏曰:“李也文名大似斗,等身著作脍人口;酒酣诗思涌如泉,直把杜陵呼小友。”

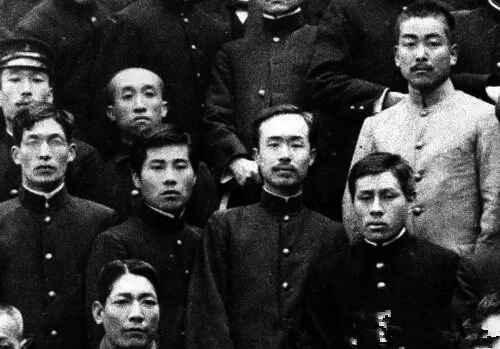

1901 年秋,李叔同考入南洋公学,受业于蔡元培门下,时同学邵力子、黄炎培、谢无量等,皆青年才俊。1905 年秋,李叔同从上海东渡日本求学,次年入日本东京上野美术专门学校,师从黑田清辉学习西洋油画。1907 年入音乐学校兼习钢琴,师从藤泽浅二郎学习西洋戏剧,并加入孙中山组织的同盟会。留日期间,他与学友创办我国第一个话剧团体“春柳社”,还反串角色自扮《茶花女遗事》之茶花女玛格丽特、《黑奴吁天录》之爱米柳夫人,其出色表演博得日本戏剧权威的赞叹。

1910 年回国后,李叔同先后任教于天津高等工业学堂和南京高等师范学校,并参加了“南社”。后旧友经亨颐聘其任浙江两级师范学堂图画、音乐教师,在杭州任教六年。1918 年,李叔同披剃前,遣散聚物,将所藏印章赠西泠印社,笔墨瓦砚亦送了人。受戒后,他到嘉兴精严寺 遇求墨宝者,为难之际,他对学生范古农云:“已弃旧业,宁再作乎?”范答曰:“若能以佛语书写,令人喜见,以种净因,亦佛事也,庸何伤?”殆由此始,写字成了弘一法师“广结善缘,普传佛法”的宗教活动。1923 年,他刺血写经,寄呈前辈高僧印光法师,印光法师复曰:“若写经,宜如进士写策,一笔不容苟简,其体必须依正式体。若座下书札体格,断不可用。”并给予点化 :“夫书经,乃欲以凡夫心识转为如来智慧。”

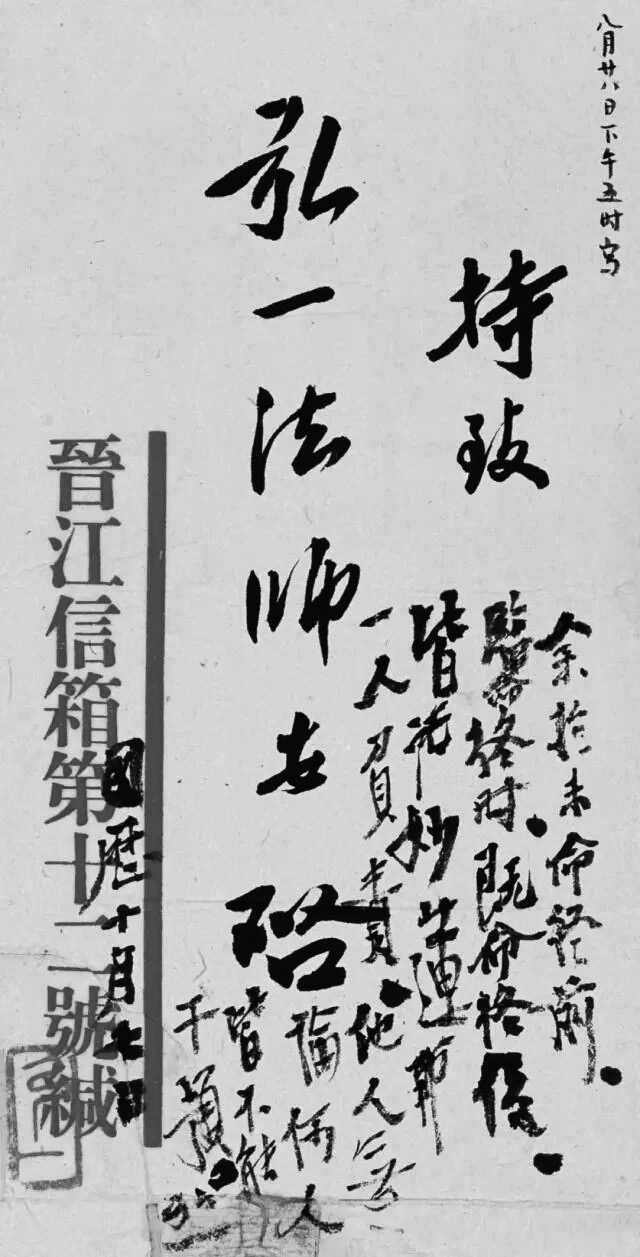

弘一法师遗嘱

弘一法师决意在书法上脱胎换骨,以沉静典雅,淳厚洁净的晋唐小楷作为借鉴,宁静古淡,笔法凝炼稳重,削繁就简,线条不见起迄,平平写来,波澜不兴,却添特有的温文安然和自然。笔意的宁静与分布的疏朗相合,清静似水,恬淡自如,形成其独有的“弘一体”书法神采。他将书法当作“图案画”,不仅上下联语位置对称,而且跋语署款文字及钤印,亦必对称相齐,撰句、书写都经精心安排。字形变得更加狭长,结构运笔愈见疏松,已完全脱掉旧貌,独树一帜。与弘一法师结下墨缘的文化名人也很多。鲁迅曾在其日记中详述在内山完造家求得弘一法书后欣喜心情。郁达夫慕名求访,归福州后寄赠诗云:“不似西泠遇骆丞,南山有意访高僧”。郭沫若亦通过法师在俗弟子转求大师墨宝,加以珍藏。

余珍藏弘一法师妙墨系其六十岁时为观海居士所作,典型法师晚年书风。书作录华严经句:“以无碍眼等视众生“,用笔肃缓,行气疏朗,字里行间透出明净、安详、静寂之气,充满平淡、恬静、冲逸之致。“见我字,如见佛法”,作品里,一根无有起始的中锋圆净线条贯穿了所有的字,它表达了一种简单、广大、和睦。楷化的字型和点画的简化带来静穆、简洁的审美感受,清长的结体和宽绰的间距营造出空灵、散淡的氛围,给人一种松而不散、秀而不滑、肃穆高古、宁静澹远的佛门气息。大师摒除一切华美与秀饰,不事雕琢,将阅尽千帆终归平静之境界传达出来。“无态而具众美”,大师书作有了净化心灵的独特魅力。

弘一法师圆寂地—泉州不二祠晚晴室

弘一法师弟子丰子恺认为,人的生活分为三层:一曰物质生活,二曰精神生活,三曰灵魂生活。弘一法师用书法与宗教作精彩对话,是站在传统文化之高峰,追求灵魂生活的修行。其前半生,由翩翩富家公子到才艺绝世大名士;其后半生,则是僧衣萧萧云游四方,一意弘法的苦行佛徒,被尊为“重兴南山律宗第十一代祖师”,成了我国佛教历史上十大高僧之一。从李叔同到弘一法师,由风华才子到云水高僧,他样样都做得像,样样都做得彻底、精彩,在自己生命的尽头进入“花枝春满,天心月圆”的境界。他的生命、他的书法,亦如一轮圆月,照耀亘古,试问世间几人有 ? 唯一的弘一,用他的智慧、他的苦行为我们铨释生命之意义。

这恰如爱因斯坦评价甘地的那句话:“后世的人们很难想象地球上曾经走过这样的一个血肉之躯。”