2021年5月22日13时07分

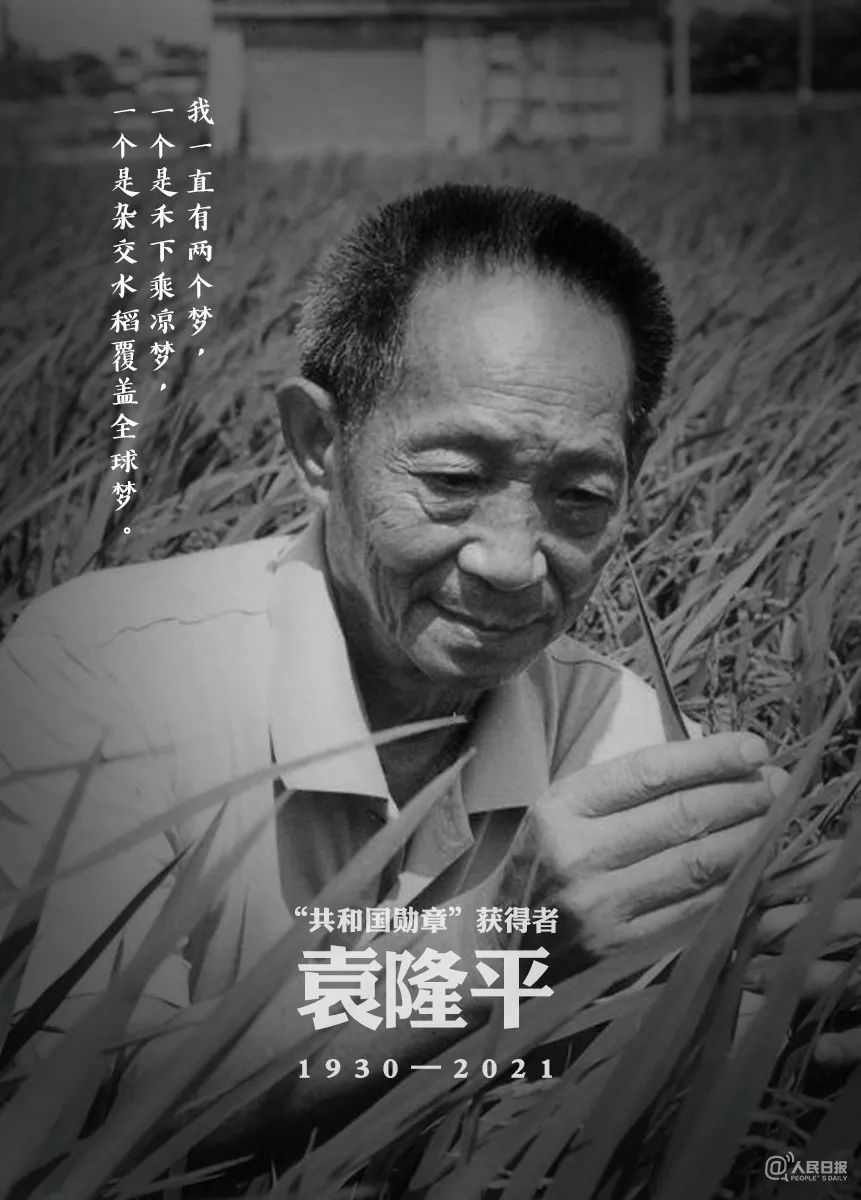

“共和国勋章”获得者

中国工程院院士袁隆平

在长沙逝世

享年91岁

应家属要求

运送袁隆平遗体的灵车

在离开湘雅医院后

驶向湖南杂交水稻研究中心

让他最后再“看看”毕生钟爱的杂交稻

一路上,经过之处

市民夹道送别,自发高喊

“袁爷爷一路走好!”

不少市民追车跑了一程又一程

过往车辆纷纷鸣笛送别

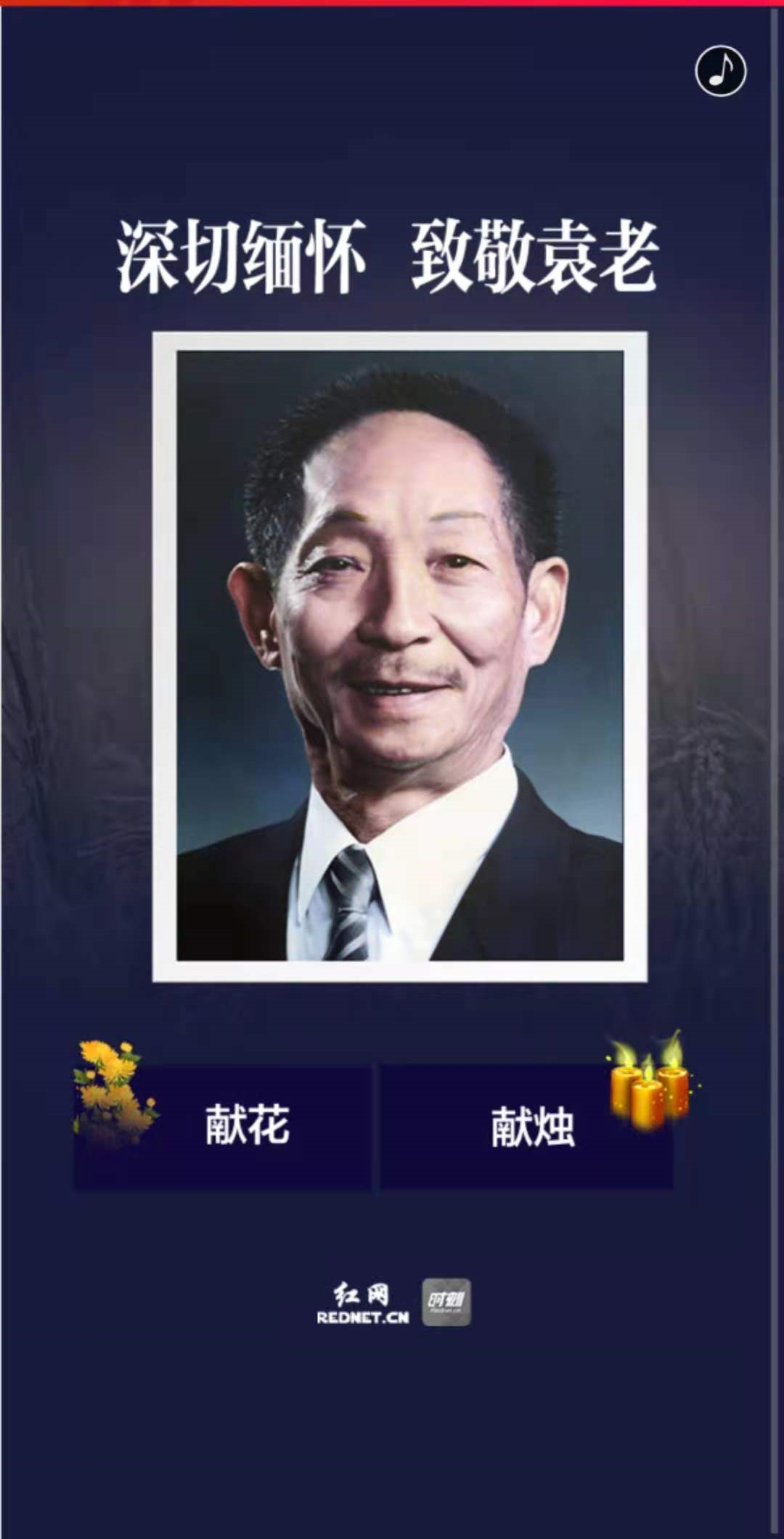

在国家杂交水稻研究中心,记者见到了袁老的遗照。

这张照片拍摄于1995年,袁隆平当选为中国工程院院士时,这年袁老65岁。

照片里,袁隆平面带微笑,目光坚毅有神,虽然打着领带,但身上仍葆有一种中国农民的朴素气质。在此,我们倡议全国网友,悼念、怀念、思念袁老时,就选这张。永远缅怀,永远致敬!

丧事从简

殡仪馆不安排接待群众悼念

昨晚8时,长沙明阳山殡仪馆门前排队给袁隆平献花的群众仍在增加。

明阳山殡仪馆外,献花的群众鞠躬致敬。

殡仪馆内工作人员正在为追悼会做准备工作。

记者昨晚从袁隆平院士家属处获悉,根据袁隆平院士丧事从简的遗愿和当前疫情防控形势,长沙明阳山殡仪馆不安排接待群众前来悼念。

“非常感谢大家对袁隆平院士的哀悼和对家属的慰问。” 袁隆平院士家属说。

据了解,新湖南客户端、时刻新闻客户端设立网上吊唁厅,以方便广大群众表达对袁隆平院士的追思和缅怀。

新华每日电讯:

建议为袁隆平院士逝世降半旗志哀

5月22日,新华每日电讯发表题为《建议为袁隆平院士逝世降半旗志哀》的评论。

5月22日13点07分,“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平,在湖南长沙逝世,享年91岁。

这位为中国人把饭碗牢牢端在自己手中做出重大贡献的老人走了,举国同悲!

袁隆平院士长期致力于杂交水稻研究,创建了超级杂交稻技术体系,使我国杂交水稻研究始终居世界领先水平。他还多次赴印度、越南等国,传授杂交水稻技术,以帮助克服粮食短缺和饥饿问题,为世界粮食供给作出了卓越贡献。

中央电视台《感动中国》给袁隆平的颁奖词曾写道,“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。”

根据《中华人民共和国国旗法》第15条规定,对中华人民共和国作出杰出贡献的人逝世,可下半旗志哀。

袁隆平先生的贡献是为全人类做出的贡献,是世界性的贡献。他的去世是全世界的一大损失。建议以高规格的纪念,缅怀感恩这位老人作出的杰出贡献。

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。站在“两个一百年”的历史交汇点,如果我们以降半旗这样高规格的纪念袁隆平院士,将激励更多的追梦人付出毕生的努力,凝聚中华民族复兴的磅礴伟力。

“袁老最后走得非常安详,

面带微笑离去的”

据现场人士回忆,“袁老最后走得非常安详面带微笑离去的,好像非常慈祥的一个老人睡了一个午觉似的就离去了”。

而在病重住院期间,袁隆平还念念不忘稻子的长势。

入院之初,他每天都要问医务人员“今天多少度?”。有一次,护士说28℃,他立马着急了“这对第三季杂交稻成熟有影响!”

杂交水稻,是袁隆平一辈子的挂念,是他长久以来的梦想。

袁隆平对很多人讲过,他有两个梦想:一个是杂交水稻覆盖全球梦;另一个是禾下乘凉梦。

正是为了这两个“梦”,袁隆平一直没有停下脚步。

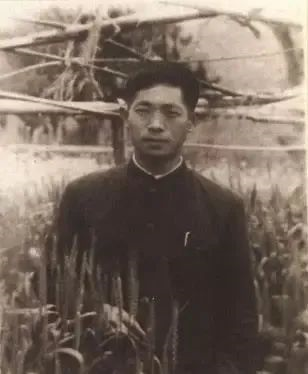

年轻时,袁隆平决意报考大学的农学专业,父母都不同意。

袁隆平说,吃饭是第一件大事,没有农民种田,就不能生存,最终说服了父母。

上世纪50年代,袁隆平最初从事的是红薯育种研究教学,但当时国家粮食非常短缺,于是他转而从事国家最需要的水稻育种。

60年代,他开始把目光放在了杂交水稻上。

1964年,袁隆平团队发现了一株“天然雄性不育株”。

1970年,他们在海南发现了雄性败育的野生稻“野败”。

1973年,全国水稻科研会议上袁隆平宣布杂交水稻“三系配套法”终于成功,比常规稻增产20%左右,实现了杂交水稻的历史性突破。

在此后的岁月里,袁隆平成就斐然,表彰无数,但他一直惦记的,仍是“下田”。

湖南省农科院在袁隆平住宅旁,安排了一块试验田,尽管已经90高龄,袁隆平每天起床,第一件事就是到田边“打卡”。

获“共和国勋章”那天,他只知道衡阳12亩试验田正处于对花时期,他立即赶过去。在现场,袁隆平拿着水稻说:“开花开得好好”。

年轻人亲切地称他为——“90后梗王”。

上班不打卡,下田最快乐

爱好——自由,特长——散漫

修改学生论文大倒苦水

不爱出名有“偶像包袱”

他也曾勉励青年:

“我始终都还在努力使梦想成真”

“你们是新时代中国青年,我相信你们必定会在追求真理的道路上躬行实践、厚积薄发,并将不会辜负时代的担当”袁隆平走了

他带着梦的“种子”去了远方

却将粮食的种子

创新与奋斗的“种子”

留给了后来人

致敬袁隆平院士!

袁老一路走好!