2eac7335-b699-46a2-bca0-c7800189aacc.jpg)

2eac7335-b699-46a2-bca0-c7800189aacc.jpg)

“我们走中国特色社会主义道路,一定要推进马克思主义中国化。如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,弘扬优秀传统文化,把其中的精华同马克思主义立场观点方法结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路。”

——2021年3月22日,习总书记在福建武夷山考察朱熹园考察时指出

中国书院肇始于唐朝,兴盛于宋代,经元、明、清至今,始终承载着“修身、齐家、治国、平天下”的士人情怀。河南商丘的应天书院、湖南长沙的岳麓书院、江西庐山的白鹿洞书院、河南登封的嵩阳书院,是中国著名的“四大书院”。

地处东南沿海的福建,自唐代起被逐渐开发,至宋代,文风鼎盛,人才辈出,以朱熹为代表的理学大家就曾在福州、武夷山等地讲学,令书院生辉的同时,也培养了大量人才。据史料记载,清代福建有400多个书院,福州书院起源较早,唐开元年间就有“丽正书院”、“集贤书院”出现,清代福州有书院23所。其中鳌峰、凤池、 正谊、致用四所书院,尤享盛名,被誉为“省城四大书院”。在仙游、泉州、武夷山、建阳、政和等地,也有多座书院留存至今。

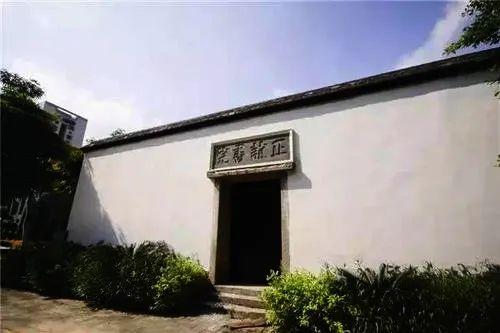

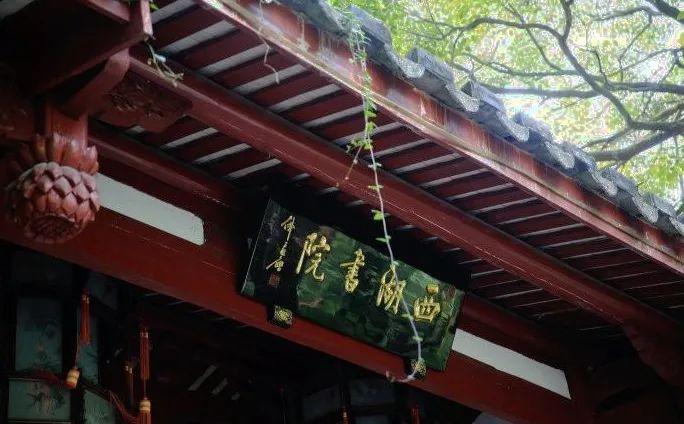

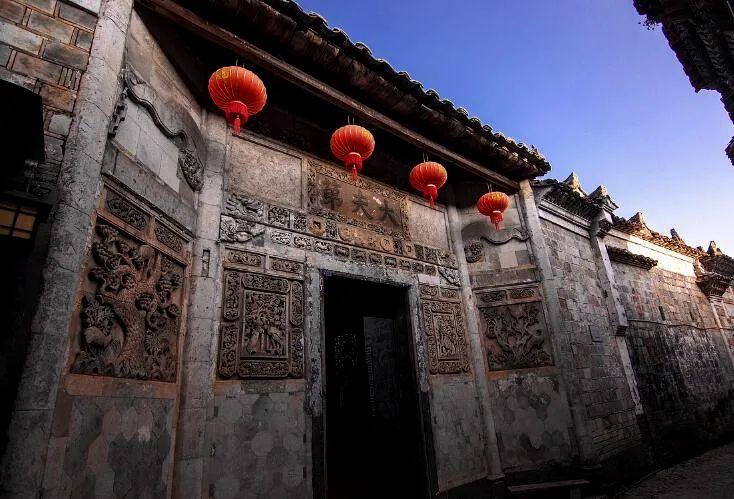

正谊书院

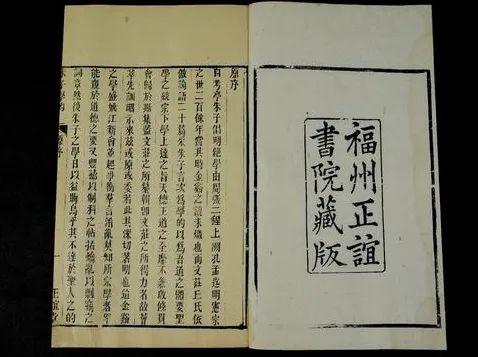

正谊书院前身是正谊堂书局,由闽浙总督左宗棠创建于清同治五年(1866年),原址在福州三坊七巷的黄巷,后经船政大臣沈葆桢请建,于东街启建。该书院先后培养了叶大焯、陈宝琛、林纾、陈衍、吴曾祺等一批英杰才俊,成为享誉八闽的清代福建四大书院之一。

书院旧址门额上有一块青石阴刻横匾,上书“正谊书院”四个大字,是当时闽籍书法家、郑孝胥叔公郑世恭题写。

清光绪三十二年(1906年)清朝廷明令“废除科举,广设学堂”、“改书院、办学堂”的改革措施,从此福州各书院也就逐渐转为办学堂讲授新学。自此,书院全部消亡。1913年福建图书馆迁入,2009年重修,目前,正谊书院以崭新的面貌出现在世人面前。

鳌峰书院

鳌峰书院清康熙四十六年(1707年)福建巡抚张伯行创办,址在鳌峰坊,有学舍120 楹。名声很大,康熙、雍正、乾隆皇帝均有御匾及经书赐授。首任山长(相当于校长)蔡璧、蔡世远、林枝春、孟超然、陈寿祺等名儒亦曾讲学于此,培养出林则徐、蓝鼎元等一大批优秀人才。

清末废科举兴学堂,书院改为校士馆,今为福州师范第二附属小学。

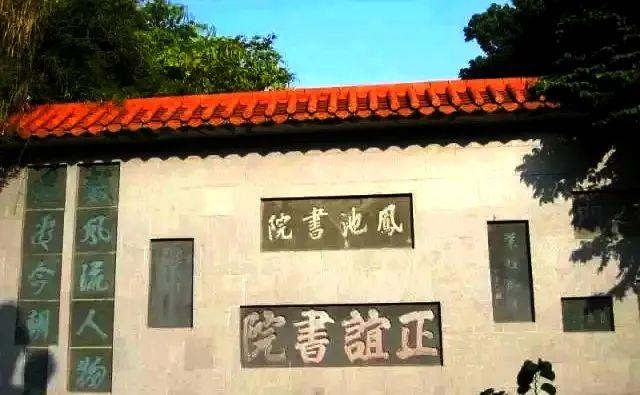

凤池书院

凤池书院嘉庆二十二年(1817年) ,闽浙总督汪志伊、盐法道孙尔准建。原名圣功书院,道光元年(1812) 巡抚颜检以其地处凤池里,易名凤池书院。址在三牧坊(今为福州一中),有讲堂学舍40余间。首任山长赵在田。光绪三十二年(1906)废科举后,书院停办,全部学舍划归“全闽大学堂”使用。

1915年1月,福建高等学堂遵照省令改称“福建省立第一中学”。1951年8月定现名“福建省福州第一中学”并沿用至今。现在,凤池书院被追认为福州一中前身。

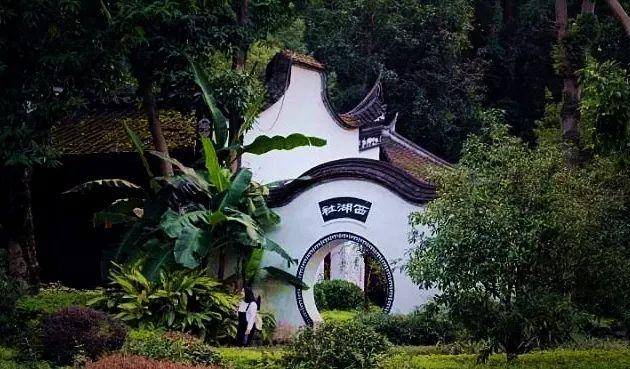

致用书院

致用书院是四大书院中年纪最“轻”、规模最小的,是同治十二年(1873年)年巡抚王凯泰在西湖旁西湖书院创办的专门研究经史的学堂。因西湖一带地势低洼,常遭洪患,于光绪间移址乌石山。首任山长林寿图。科举废后,改为师范简易科。清末北京大学监督张亨嘉、经学家黄增等人早年曾就读于该院。

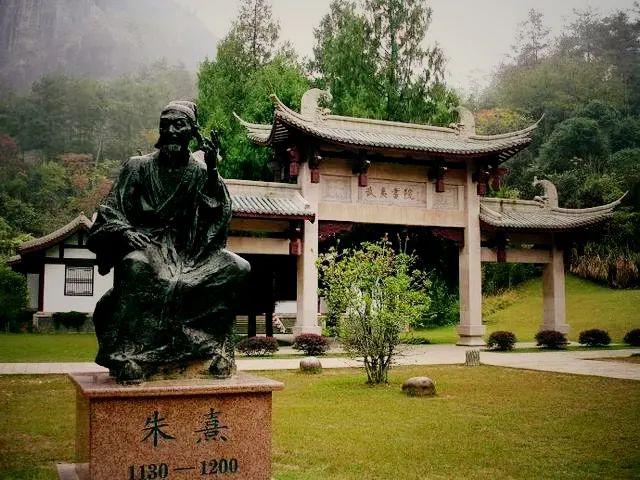

武夷书院

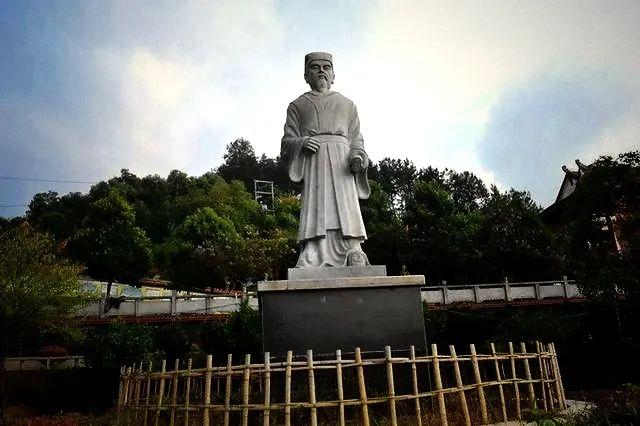

武夷书院初建于宋淳熙十年(1183年),“武夷书院”不同朝代有不同名称,最早称为“武夷精舍”,南宋末年称“紫阳书院”,明代改为“朱文公祠”,后又改称“武夷书院”至今。

朱熹曾长期在此著书立说、倡道讲学,重新树立起中华民族传统的主体意识——儒家思想的正宗地位。朱熹汇集当时主要的儒学学派(濂学、洛学、关学)之大成,把儒教经典论著《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》汇成一个系列,加以权威性的阐述、诠释,名之为《四书集注》,并且成为官方科举取士的标准教科书。迨至明清两代,理学一直是文化的正宗,达700多年之久。

屏山书院

屏山书院,系1130年由朱熹的启蒙老师刘子翚创建,因他号“屏山”,故书院也以屏山命名。屏山书院是朱熹幼年从师苦读的学堂。它坐落在武夷山五夫里屏山麓,即今之五夫乡府前村。

刘子翚是南宋时期一位颇有造诣的理学家和爱国诗人,著有《圣传论》《屛山集》二十卷。公元1143年,朱熹秉承先父朱松遗命,迁居崇安五夫,拜刘子翚为师。在刘子翚的教诲下,朱熹学业大有长进,并考上进士。1992年12月22日经武夷山市人民政府批准,屏山书院遗址被列为第四批市级重点文物保护单位。

延平书院

延平书院是福建最早的官办书院,系为纪念“延平四贤”(又称”闽学四贤“,即杨时、罗从彦、李侗、朱熹)而建。

南宋嘉定二年(1209年),延平知府陈宓在南平城南九峰山麓仿白鹿洞书院模式建造的延平书院。宋端平年间(1234—1236年)延平书院获宋理宗赐额,成为福建第一所获此殊荣的书院。由是,延平书院成为福建历史上第一所皇家承认,并予以坚决支持的官办书院。

从元代以来,书院命运多舛,多次遭毁,700多年的学府名存实无。1949年后,建南福铁路时拆毁书院仪门残墙,后因建市动物园之需,延平书院尽毁无存。

为了充分挖掘延平“四贤文化”资源,弘扬朱子文化,2014年3月18日,南平市政府确定复建延平书院。

考亭书院

位于南平市建阳区城区西南三公里处。

书院背负青山,三面环水,景色清幽。宋绍熙三年(1192年)朱熹承父志建“竹林精舍”后更名“沧州精舍”。

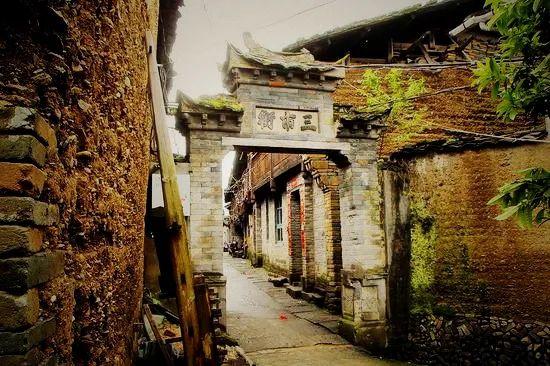

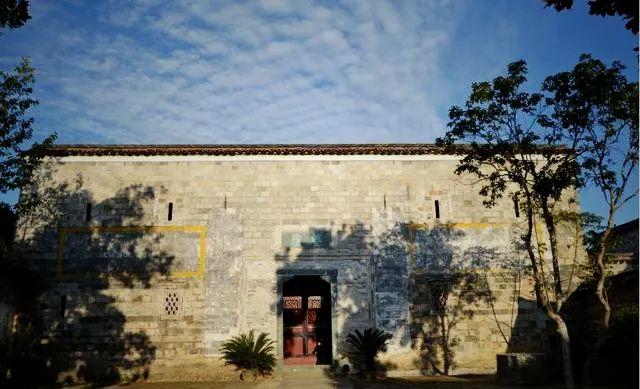

和平书院

邵武和平书院,位于和平古镇区西北隅,是邵武迄今惟一尚存建筑物的古代书院。

据清咸丰五年(1855年)《邵武县志》载,为乾隆三十四年(1769年)应士民黄浩然等所请,于文昌阁辟地复建,“以唐宋旧名名之。”知府张凤孙曾作《记》。和平书院短短的十三级台阶,曾走出了137名进士,使得邵武留下“进士之乡”美誉。

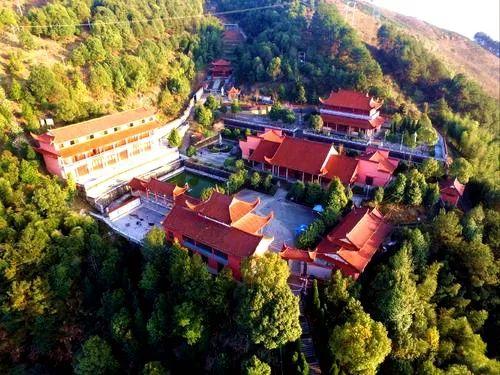

云根书院

云根书院,座落于南平政和县城南飞凤山。

书院在宋宣和年间 (1119—1125年) 由朱子(朱熹)之父朱松创建,原址位于政和熊山,是朱松所建的两个书院之一(另一书院为“星溪书院”)。

云根书院是朱子早年读书的书院之一。朱子童年时随父亲往来于尤溪、 政和之间,常在此读书。长大后到政和扫墓、 讲学时也寄宿于此。书院从宋、元、明、清以来进行过六次重建、扩建,并多次修葺,然而却毁于清朝末年。

为感念朱松三代过化政和的功绩,政和县政府于2004年重建云根书院。

会元书院

会元书院,位于莆田仙游枫亭塔斗山。隋代有僧人在山上建寺,唐代士人多住寺读书,并设讲堂、书堂。宋南唐王陈洪进少年时也在此读书。学者林迪在此讲学,蔡京、蔡卞兄弟皆从师之,武状元薛奕也曾在此读书,南宋朱熹曾在此讲学并倡建会元书院,元代状元林亨在此读书时写有《螺江风物赋》。

明初书院毁坏,嘉靖四年(1525年),知县萧宏鲁率乡人复建。明末御史兵部尚书林兰友,进士徐稚佳等均在此读书成名。

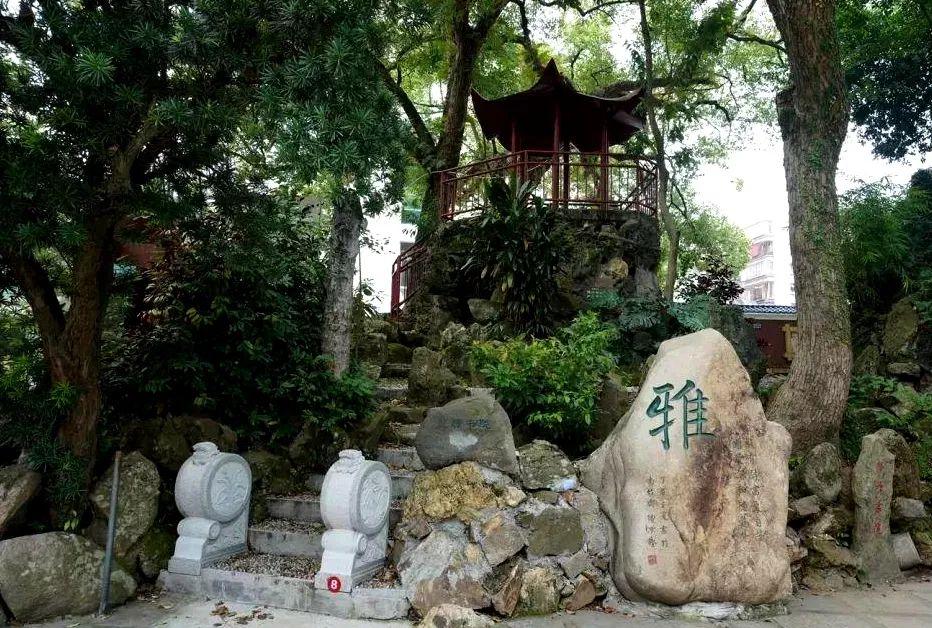

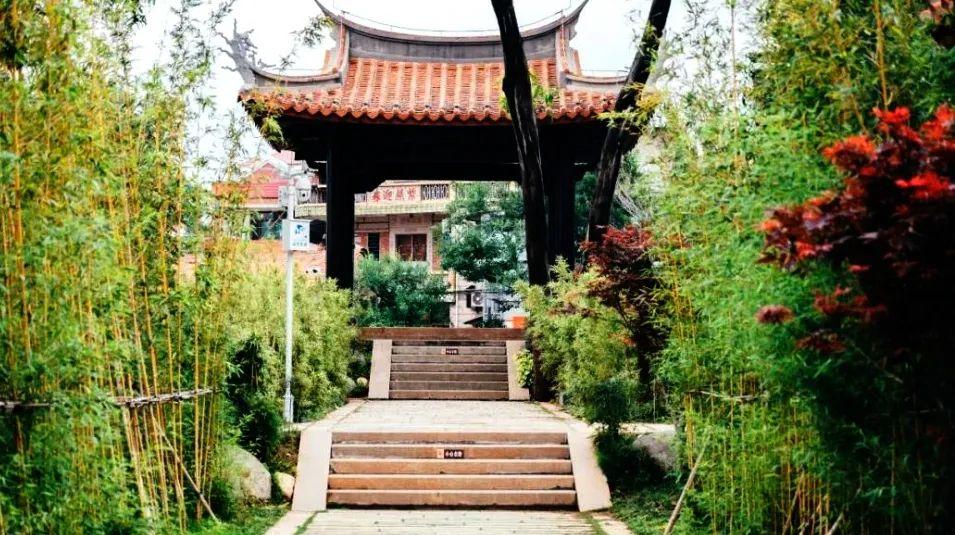

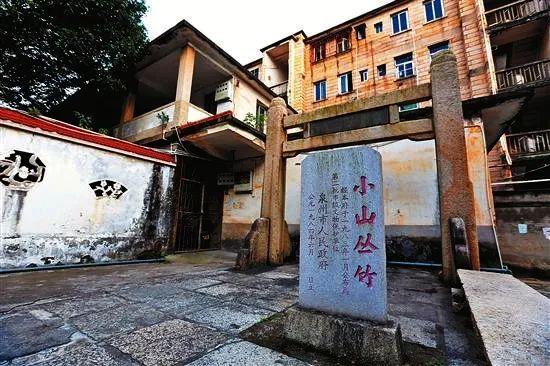

小山丛竹书院

小山丛竹书院,原为民间书院,始建于北宋,后因朱文公曾讲学其中而闻名。

经历宋、元、明、清四个朝代,备受文人骚客的尊敬和景仰。泉州四大名著《四书蒙引》、《四书存疑》、《四书浅说》、《四书达指》,皆孕育于此。

清初,该书院毁于兵灾。清康熙四十年(1701年)通判徐之霖扩建“小山书院”,重修讲堂、书屋及“敬亭”,建“小山丛竹”石坊于前。清末废科举,书院亦废。1925年,小山丛竹辟为温陵养老院,曾修缮过化亭。1935年弘一法师两次莅院短住,并补题过化亭匾额。

岁月如梭,如今大部分书院已不再教书授业,但其蕴含的哲学思想、人文精神与教化理念,依然如淙淙流水,滋养文化的血脉,贡献生活的智慧,撑起一片心灵的绿荫。

日月两轮天地眼,诗书万卷圣贤心。书院所承载的文化底蕴与家国情怀,是“以文化人”的精神玦宝,是建立文化自信的重要思想源泉。千年书院经时光打磨,其长久而永恒的智慧仍值得现代人铭记与发展。

我们应守住书院根脉,呵护书院历史,激活书院文化,古为今用,去芜存菁,让书院在新时代中展现出时代风采与永久魅力。