43966df7-adc7-43ce-b490-a403994f0d85.jpg)

43966df7-adc7-43ce-b490-a403994f0d85.jpg)

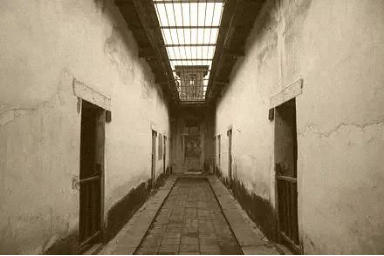

厦门市思明南路451号,藏在普通的小巷中。这里坐落着一处拥有两百余年历史的建筑——厦门破狱斗争旧址。

1930年,中共福建省委成功策划、开展了厦门破狱斗争,从这里武装救出40余名被关押同志而我方无一人伤亡,书写下福建党史光辉一页,被视为中外破狱史上都少见的胜利奇迹。著名作家高云览以此事件为背景写下了著名的长篇小说《小城春秋》,该小说还被改编为同名电影。

九十一载风雨洗礼,如今的思明南路,枪声已远,穿过成功大道,串起铁路公园,是厦门的幸福地标。厦门破狱斗争旧址也成了传承红色文化的全国重点文物保护单位。

缜密调查制定破狱方案

原思明县监狱

厦门破狱斗争旧址,初为厦门海防同知署关押犯人之所,1912年改为思明县监狱。

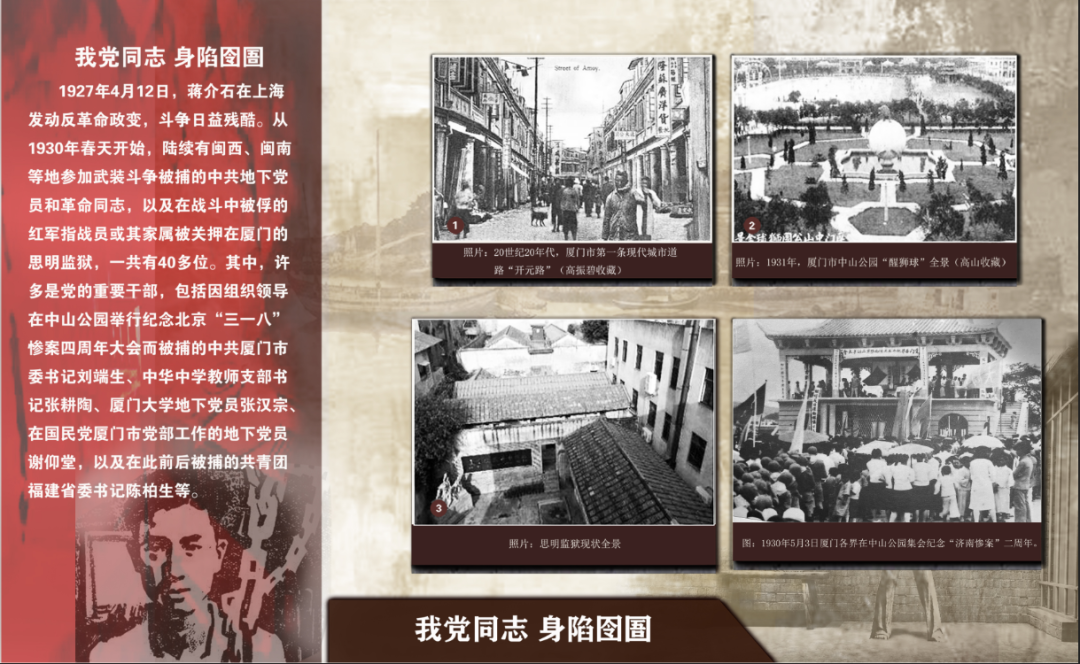

1930年初,一批又一批的苏维埃干部和红军游击队员被捕,被押往思明县监狱。监狱内关押了40多位革命同志,包括原共青团福建省委书记陈柏生、中共厦门市委书记刘端生、潜伏在国民党厦门市党部内工作而被捕的共产党员谢仰堂等。他们不仅要忍受十分恶劣的环境和残酷的刑罚,还随时都面临着生命的威胁。

陈列展板

为了营救身陷囹圄的同志,挽救革命的有生力量,提高群众斗争勇气和打击国民党反动派,中共福建省委决定武装破狱。省委成立了破狱特别委员会,由省委书记罗明、军委书记王海萍、组织部长谢景德、共青团省委书记王德、军委秘书陶铸等人组成,互济会主任黄剑津任秘书长。

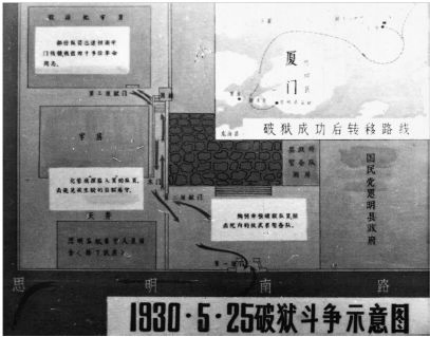

“五·二五”破狱斗争示意图及破狱成功转移路线图

为了确保破狱全胜,破狱委员会进行了深入细致的调查研究工作,充分了解了敌人的武装力量、看守所的结构及管理状况。

完成调查研究的任务后,破狱委员会制定了一个周密、严谨、切实可行的破狱方案,并根据方案所提出的两大任务,成立了由陶铸任队长的特务队和由谢景德任队长的接应队。经过一系列的训练与讨论研究,方案细节最终敲定,破狱行动按计划开展。

10分钟零伤亡完成任务

1930年5月25日是星期日,军警和看守人员相对松懈,这天又是农历四月廿七,按当日潮汛,上午九时正是开始退潮的时候,接应船可以较快地驶离厦门岛,开往停歇点同安。

原思明县监狱大门(来源:《厦门党史画册》,鹭江出版社1991年版)

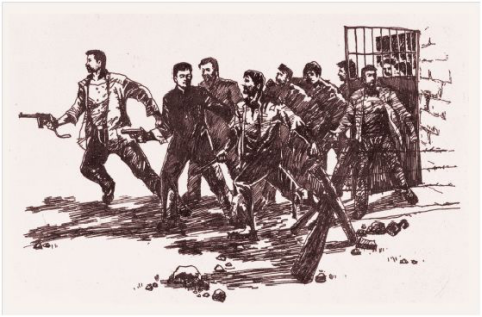

那天,老城区一早就热闹起来了,特务队队员有的伪装成探监的亲属,有的假扮成卖杨梅的小贩和游客。当时一组队员抱着饼干桶假意探监,监狱的值班看守起了疑,命令搜身。千钧一发之际,一名队员果断开枪击毙了副看守长卢永忠。

厦门破狱斗争(绘画)

枪声就是破狱行动开始的信号,埋伏在外的特务队队员击毙执勤的门警和警备队长,砸铁锁,开牢门,剪脚镣,放出同志,在10分钟内,干净利落地完成任务。

破狱的枪声刚刚平息,被营救出来的同志分成三至五人一组,在接应队员的引导下,穿越小巷,没入露天市场的人群里,直奔厦港的“打石字”码头,登上早已等候在那里的两艘木帆船。帆船顺着刚刚开始退落的潮水,急速驶离厦门岛,按预定计划向同安方向开去。

当时破狱使用的两艘木帆船,一艘是彭厝的药店“合安堂”平时所用的运输船,另一艘则是珩厝对面、大嶝蟳窟村民谢石水的船

武装队员在极短的时间内救出40多名同志,并且我方无一伤亡。这场传奇的破狱行动,不但在当时成为震惊全国的新闻,更是福建党史上的光辉一页,被视为中外破狱史上都少见的胜利奇迹。后来,这些被救的同志被分批安全转移到闽西革命根据地,继续投入革命斗争。

让红色文化“活”起来

破狱斗争胜利的消息鼓舞了全国的共产党人和进步青年,后来,厦门籍作家高云览以此为背景写成小说《小城春秋》。根据小说改编,摄于1981年的电影《小城春秋》,也在上映时引发强烈反响。借由小说和电影,厦门破狱壮举传遍海内外。

厦门破狱斗争旧址里的石雕

为了纪念这一重大历史事件,1982年,厦门市政府将原思明县监狱旧址更名为“厦门破狱斗争旧址”,列为文物保护单位。2004年,中共厦门市委、厦门市政府将厦门破狱斗争旧址列为厦门市爱国主义教育基地。2006年国务院将厦门破狱斗争旧址列为全国重点文物保护单位。

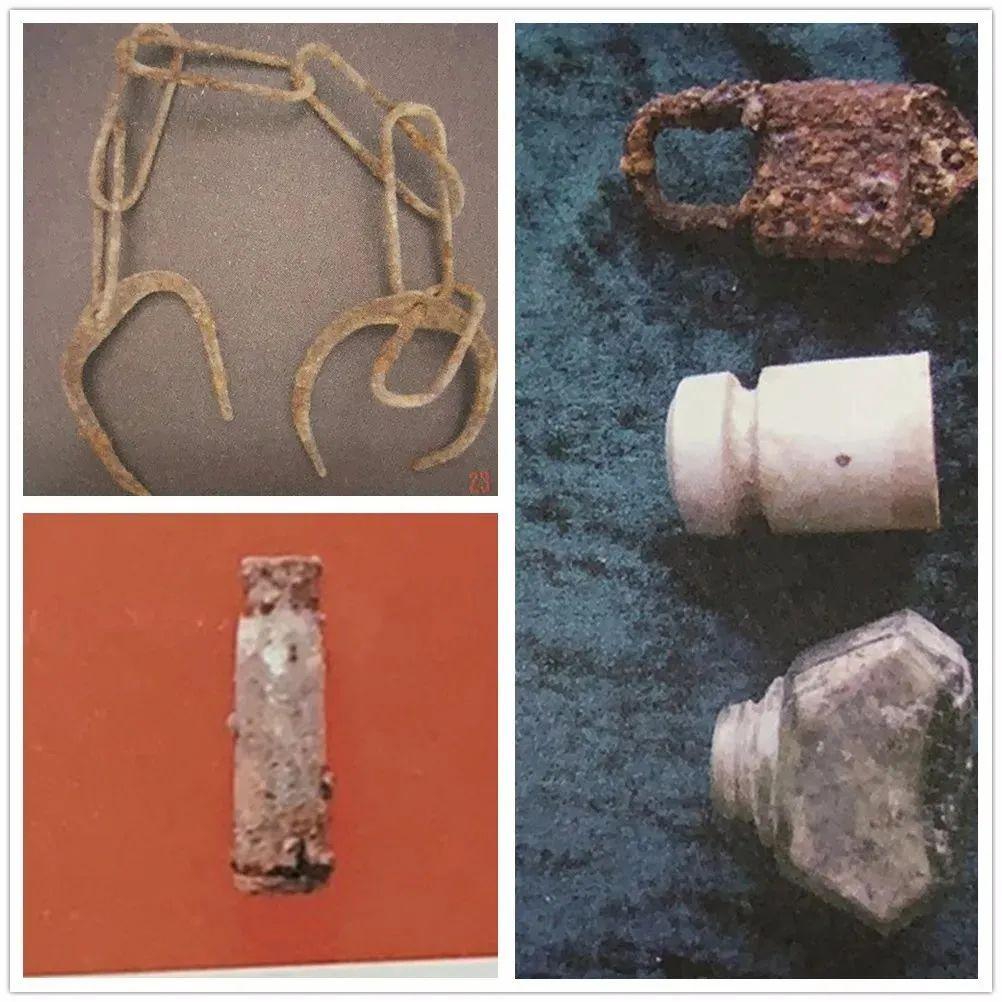

破狱斗争旧址展厅陈列当年的物品、书籍及用于审讯的刑具

每年有许多市民走进这里,聆听当年共产党人的破狱故事

厦门破狱是一首气壮山河的革命史诗

是一曲共产党人英勇无畏的颂歌

彰显鹭岛老共产党人的英雄气概

历史不能忘,更不敢忘

让红色文化“活”起来

让厦门破狱斗争精神薪火相传