2021年,中国共产党成立100周年。

百年沧桑,苦难辉煌。在中国共产党领导下,国富民强,百业复兴。茶以一叶之轻,牵民生乃至国家民族之重。绿、黄、白、乌、红、黑,六大茶类,百花齐放,争奇斗艳,“茗星”璀璨。爬梳百年茶史,重温传奇佳茗,品味经典味道,尽在“百茶百味”。

中国茶界泰斗张天福先生曾为“天山绿茶”为之题词:“天山绿茶,香味独珍”。你喝过天山绿茶吗?今天我们就来说说它的“前生今世”。

蕉城“天山绿茶”金字飘香

宁德“天山绿茶”系历史名茶、闽东烘青绿茶极品,位列福建绿茶之首。其属于烘青绿茶,以色泽嫩绿、汤色明绿、叶底嫩绿“三绿”著称,有“香高、味浓、色翠、耐泡”四大特点。传统手工制作为"一晾、一炒、二揉、二焙",近代采用机械,仍用"晾青、杀青、揉捻、烘焙"的工艺制作。

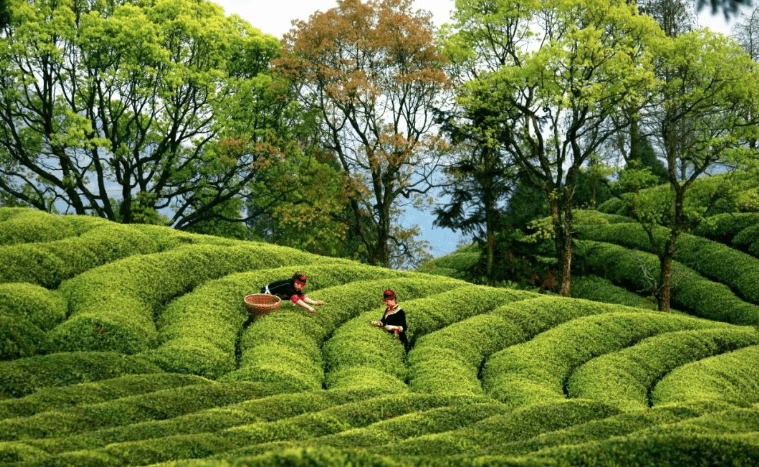

蕉城茶山美景

它曾获“全国名茶”、“2012最具影响力中国农产品区域公用品牌”、“最受消费者喜爱的中国农产品区域公用品牌”以及中国驰名商标等荣誉,其系列产品80多次获得全国、全省金奖、茶王。

1982年到2000年间,天山绿茶五次被评为福建绿茶第一名,以其窨制生产的茉莉花茶,1988年、1989年获得全国茶叶最高奖项。

宁德蕉城区野生大茶树,树高3.5米,树幅5.2米,基部直径0.53米,是迄今为止福建省发现的最大的野生茶树。

"天山"和"正天山"

许多人并不知道"天山"位于何处,也不知道此处为何能产一等好茶,甚至有人认为"天山绿茶"有掠美新疆天山之嫌。

天山 ,实为宁德县(现蕉城区,下同)洋中西部山区一条西北——东南走向的山岭,是伞溪和漈头洋溪、桃花溪和龙潭头溪的分水岭,山岭绵亘约10公里,地跨章后、漈头两村村域,有天山顶山和天山两处高峰,海拔分别为1134米和1104米。

山岭两侧分布着章后、漈头、芹屿、邑堡、留田、南坪等数个行政村百余个自然村,这便是天山绿茶的"原产地"。分布于主峰附近海拔900米至1000米的铁坪坑、外天山、里天山、梨坪等数个自然村,为核心产区,茶业界人士习称为"正天山"。

已知"天山"之名,最早见于1940年福建省《民政月刊统计副刊·福建产茶种类之研究》,文载,"宁德所产之清水绿、炒绿,水色俱佳……以天山所产为上……"。

当然,在此之前"天山绿茶"久已成名。所以"天山绿茶"并非现代茶业界人士推销打造的名称,而是原产历史品牌。

蕉城茶农在晒茶

"天山绿茶"与野生茶

天山绿茶原产地,是从未被工业染指的地域,生态原始。在主峰天山顶山下,至今仍有数处高山沼泽,其中一处被名为"中心湖"(方言"中心芦"),其周围分布着一些俗称为"菜茶"的"地方有性群体小种茶树"的种群。天山山脉位于大陆与东海的迎风坡上,又为崇山深涧分割,雨量丰沛,云雾荫蔽,植被茂密,土层深厚,地涌清泉。

除气候条件外,土质十分适合茶树生长,方圆几十里范围里,数处发现野生茶树,证明这里是人工驯化茶叶的起源地之一。

1979年10月,茶业界人士在海拔700米至800米的虎贝乡姑娘坪村森林中发现野生茶树群落。2007年到2009年,郑康麟、吴洪新等人4次进山考察,再次发现大片野生大茶叶群落。其中一株桩头直径53厘米,,次生主枝6枝,高5.3米,树幅5.2米,茶叶有着浓烈的水蜜桃香气。

植物学家杨世雄考察这株野生茶后,认为它是"华东地区最大的野生茶树"。此外,在霍童的小坑村、八都的洋头村等地都发现了野生茶树。在洋中镇天山、青潭、留田,洪口乡库山等地,还分布着一些半野生的小乔木和半乔木型的地方有性群体茶树。

这些都是优异的茶叶种质资源。茶业专家推断,因为闽东有着野生茶资源,千百年来,经过先民的驯化栽培,逐渐传播,包括天山一带,很早前就形成了古老的茶区。近年,蕉城区茶业界据此申报"中国茶树同源演化区域",获得认可。

"天山绿茶"扬名

自古以来,有一条大道,出宁德县城,经由石后乡的石壁岭,逶迤向西北,抵西乡洋中镇,再越鞠多岭通往章后、南坪、际头、留田等地天山茶产区,路途在七八十里左右。此路再经虎贝乡,还可通往古田,乃至建瓯、建阳等地。

这是一条"盐茶之路"。明朝之际,茶叶已成为宁德县西部山区的主要农产品。明万历县志载:"茶,西路各乡多有……其地山陂洎附近民居,旷地遍植茶树,高岗之上多培修竹,计茶所收有春夏二季,其获利不让桑麻。"

1874年,传教士哈钦森到宁德石后乡一带,亲眼见到山坡上的层层茶园形状如"巨大如糖塔""简直身处茶区"。在此时期大量对外输出茶叶的基础上,清政府于1898年主动开辟宁德三都澳的"福海关"。此后几十年间,闽东绿茶由此出口欧美,该口岸出口的茶叶最高年份达到全国出口量的30.19%,"天山绿茶"得以扬名,蜚声海内外。

上世纪二三十年代至抗战初期,宁德县西部山区洋中、石后、虎贝等地产茶量约在一万担(50万公斤),约占全县三分之一左右。1941年,福州沦陷,天山茶销量剧降,此后均不起色。中华人民共和国成立后,茶叶产销复兴。

上世纪五十年代, 天山绿茶制作由炒青改为烘青。上世纪六十年代初,所谓"正天山"所产茶叶,售价高于平均市价数倍。上世纪七十年代初,宁德茶厂建立,开始创制特种绿茶和高级特种茉莉花茶,上世纪八十年代后,经宁德茶厂的努力,采用"正天山绿茶"为原料,经过"六窨一提"工艺,精制成"天山银毫",经"五窨一提"精制成"天山春毫",成为全国有名的品牌。

其中"天山银毫"在1989年获国家质量金质奖,天山茶的名声达于鼎盛。

上世纪六十年代后,茶区引进多种大白茶与高香品种,因制作工艺不同,形成系列。到2000年前后,"天山茶"主要名品还有诸如"天山雷鸣茶"、"天山雀舌茶"、"天山凤眉茶"、"天山清水绿"、"天山毛尖"、"天山银芽"、"天山毫芽"等数十种,均以其优良品质,被收录于上世纪80年代成书的《中国茶经》中,后又录于2004年版的《宁德茶业志》中。

用天山绿茶窨制成的"天山银毫"和"天山银毫"则成为闽东一地乃至全国最好的茉莉花茶,数获国家和省部级茶业评选大奖,也成为当时出口茶叶中的珍品。

天山绿茶贸易

洋中籍茶业专家周玉璠撰写的《古代闽东茶叶史略》一文介绍,在清朝末年,闽东的天山绿茶、坦洋工夫、白琳工夫等名茶产地,也形成了贸易集散地,"宁德县西乡天山山麓的洋中镇,乃‘天山绿茶’的中心集散地。"茶商收购茶叶后,装袋装包,用人力肩挑到沿海濂坑村的铁砂溪码头,船运至三都澳口岸,装上轮船,经此出口世界各国或中国北方;或者直接人力肩挑到福州的茶庄、茶厂加工制成花茶。

从十九世纪六七十年代至二十世纪四十年代末,近百年时间,宁德县西部、北部山区绿茶销售旺盛。据周玉璠、缪品枚分别统计,三都澳福海关开关后,1899年到1936年,口岸年均出口茶叶近11万担,天山茶产区距三都码头,路途较近,大量茶叶经此出口外地。1933年,一份《京粤线福建沿海内地工商业物产交通要述》档案,记载当时"宁德出产茶为最大宗,每年全县进款一百万元,多产于西部一带"。

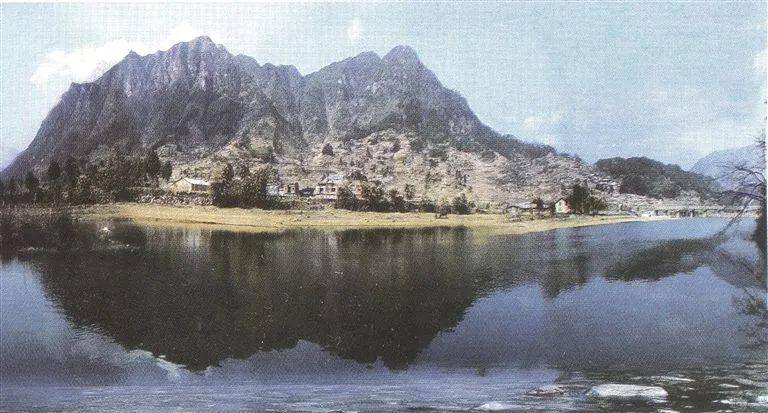

洋中鞠多岭(资料图片)

对于茶农与商人来说,茶叶的收益,从清代早期"不让桑麻",到清末、上世纪上半叶,多数年份都属于收益很好的产品。1933年,每担绿茶约合60个银元,1935年,民国政府币制改革,此时宁德每担毛茶"山价"20.10法币。

上世纪四十年代后期,货币贬值,但据1946年底出版的《闽茶》记载,这一年宁德县的茶叶"春分嫩绿在地每担"价格达十六七万元,在天山茶区所产绿茶,价格高于平均价。故而《闽茶》介绍,"一时农村金融顿形活跃,农工商人,咸额手称庆"。

据乡老回忆,洋中一带最多时有近百家的茶庄、茶行,有些外地商人长住天山绿茶产区。如清同治咸丰年间,有俗称"京邦"的北方茶商驻此购茶,至今在天山的鞠多岭头,尚存"全祥"茶庄遗址房基。有的茶商在宁德县城、福州等地,专营西部山区所产绿茶。

这些产自宁德县西部山区的绿茶,多以"天山绿茶"为名头。早期的茶商,在沟通宁德一地与福州的贸易的同时,传播了西方文化如基督教,后期茶商大多也得风气之先,有着雄厚的财力与不凡的见识。这其中,当地茶商较为著名的有洋中村的周洪烈,莒溪村的冯仲杰等人。上世纪七十年代著名的美国侨领冯近凡,就是茶商冯仲杰的儿子。

150多年来,以"天山绿茶"为代表的蕉城区西部、北部山区茶叶长盛不衰,其天生的优良品质和茶农、茶商的勤勉,给万千民众带来生计,为当地百姓积累了财富,也增加了地方文化的涵意,在新时代,更成为地方经济的重要产业。

去年,由浙江大学中国农村发展研究院(CARD)浙江大学CARD中国农业品牌研究中心联合中茶所《中国茶叶》杂志、浙江大学茶叶研究所、浙江永续农业品牌研究院等权威机构开展的“2020中国茶叶区域公用品牌价值评估”课题结果出炉。其中,“天山绿茶”品牌价值达19.19亿元,比2019年净增0.2亿元。