三明是共和国建设的新兴工业城市,是中国共产党领导人民亲手缔造的。1956年,党的第八次代表大会召开后,“小三线”建设启动,福建省委从战备高度出发,选定沙溪河谷梅列盆地作为省级重工业基地,由此拉开了三明建设的序幕。三元是三明的老城区,也是三明小市所在地,不论是战时动员建设鹰厦铁路,还是艰苦创业建设工业基地,三元是主战场、主阵地,三元人民是绝对的主力军。先辈们在极为艰苦的环境里,风餐露宿、披荆斩棘,谱写了壮丽诗篇。

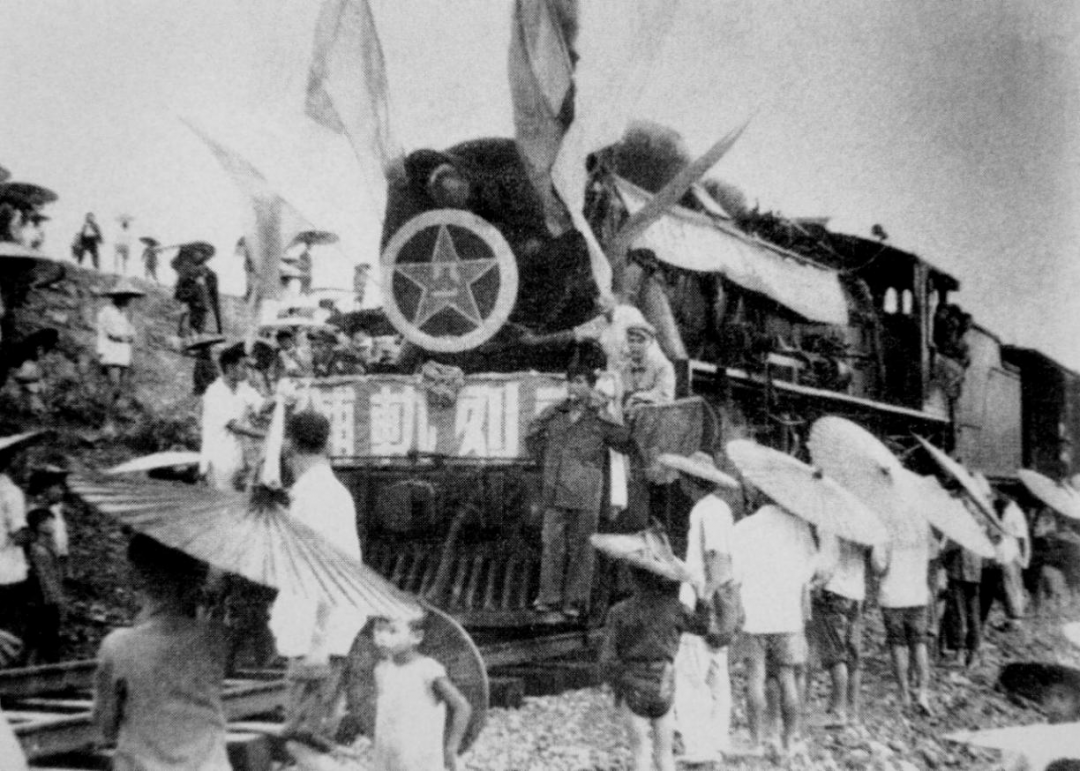

1956年7月,鹰厦铁路铺轨通车

工业基础从无到有

三明是福建工业长子,全省第一吨钢铁,第一台载重汽车、电风扇、洗衣机、黑白电视机等都是从三明生产出来的,顶峰时期曾是全省工业最发达的地区之一。

30多年来,三元历届班子坚持一张蓝图绘到底,一任接着一任干,相继建成市、区两个省级经济开发区,集聚一批厦钨新能源、三农新材料等新兴产业领军企业,欣茂、汇天等科技型生物医药企业,汇华缸套、毅君机械等国际国内有影响力企业,形成工业产业“3+2”发展格局。同时,打响草珊瑚、回瑶油桃、西际特早蜜、富硒黄金百香果等特色农产品,“水源福地”和“万寿岩”富硒公共品牌知名度不断提升。三次产业结构由原来工业占绝对主导的10.5:77.7:11.8,优化为2020年的5.3:59.6:35.1,老工业基地焕发新生命。

三农新材料

城市格局由旧改新

建国初期,三元是一个地广人稀、交通闭塞的山区小县,县治所在地城关,仅有1000多户、人口不足5000人,有首歌谣形象地唱到“小小三元县,三家豆腐店,城里磨豆腐,城外听得见”,以及“一条马路一盏灯,一个喇叭全城听”。城区内均为破旧的一、二层木质或砖木结构的房屋,没有自来水和水泥路,基础设施严重滞后,有人曾这样描述城关:“木头房,砖瓦房,幢幢相挤无风透,大街只能板车走,小巷担心碰破头”,一派荒凉的景象。到了20世纪70年代,城区也基本以木质结构的房屋为主,只有影院、医院、银行、邮电局等少数的几座钢筋混凝结构的小楼房,依然是“小街小巷星罗布,低矮民房木头构,阴沟污水到处流,基础设施太落后”。

早期的红杏商场

1983年7月1日,三元区党政机关正式挂牌,为改变三元破烂不堪的城区面貌,1984年成立城市改造办公室,用20年时间,分4期大刀阔斧地进行旧城改造,投入资金6.4亿元,完成拆迁3010户12000多人、35.5万平方米,新建楼房184幢、78.7万平方米,基本奠定三元中心城区“四纵九横”的格局,城市面貌焕然一新。同时,1997年、2008年、2018年先后建成通车的国道205、泉三高速、南龙铁路,极大推动三元打开山门、走向沿海,融入与福州、厦门、泉州2小时经济圈;还建成区属幼儿园、小学、初中73所,12家公立的医疗卫生机构;近年来,我们加快南部新城大开发,红星美凯龙、永辉、恒大、碧桂园等一大批国内大型商业及地产企业先后进驻,建成瑞都·山水御园、外滩一号、西江悦等一批大型精品小区,推动人气、商气、财气集聚。

精神文明建设开创先河

新时期的精神文明建设是从三明开始的。三明先有工业后有城市,早年间城市建设长期缺位,住房紧张、商业网点少、交通拥挤、公共秩序混乱、文化设施和休闲娱乐设施不配套,市区可以说是个大工地,治理“脏乱差”成为群众的呼声。

三元旧城区

三元是全国群众性精神文明的发源地。1981年,全国开展“五讲四美”文明礼貌月活动后,我们从解决上学难、就医难、如厕难等实际问题入手,拉开了群众性精神文明建设活动的序幕;1986年,率先在全市成立了由闽西地质大队、三明市公路局、三明一中等11家单位组成的区域精神文明建设协调委员会,探索形成“思想工作联做、科学文化联教、社会治安联防、公益事业联办、生态环境联建、经济工作联抓”的“六联六建”模式;1987年12月,全国城市精神文明建设活动交流会在三明市召开,“六联六建”共建经验在全国推广,获得了中央领导的肯定;1990年2月,时任中共中央政治局委员、中央书记处书记的李瑞环同志,在调研富兴堡精神文明建设时题词“好在共建,贵在坚持”。1993年,时任中宣部部长的丁关根同志在调研三明后,加上“重在建设”。两位领导3句话,全面深入总结了三元做法,并成为全市的创建经验;十四届六中全会后,又成立社区党建联席会,建立“领导共抓、党建共商、文明共创、资源共享、活动共办”机制。

近年来,三元持续探索实践,针对民生“四多四少”,形成“148”长效工作机制,明确“四不”工作目标,打响“满意在三元”品牌,推动三明连续三届蝉联“全国文明城市”,今年三元区入选省级文明城区名单。

来源:三元区党史办