今日三月三

在周代,名字叫“上巳节”

而三月三也是畲族的传统节日

畲族,是一个有着千年变迁史的古老民族,它是中国南方的游耕民族。有属于自己的语言,从原始居住地广东被分散到福建、浙江、江西、安徽、贵州、四川,但90%以上居住在福建、浙江广大山区,其余散居在江西、广东、安徽等省。

畲族文化作为中华文化史中的美丽篇章,我们在众多史书、建筑、文艺、人文风俗、科学等可以看到畲族灿烂文化的印迹。

何为“三月三”?

宁德市是全国最大的畲族聚居地,有两万多的畲族同胞在这片土地上工作生活,繁衍生息。

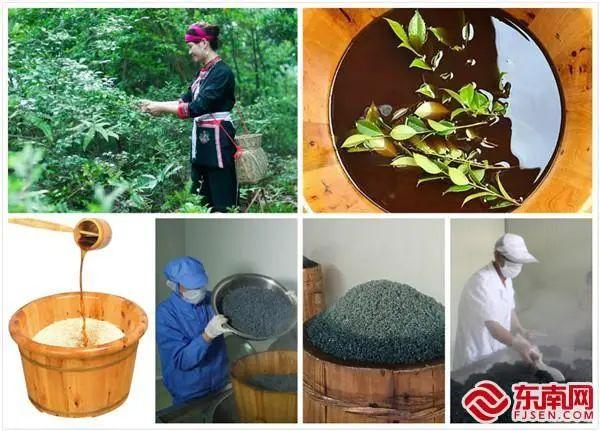

「畲女采茶」

“三月三”是畲族传统节日,每年的这一天,宁德畲乡各族男女老少都会穿上节日的盛装举行盛大歌会,祭祖先拜谷神,载歌载舞,热闹非凡。

“三月三”会吃乌米饭缅怀祖先、打糍粑款待来客、举行“畲歌对唱”“畲语比赛” “畲族服饰展览走秀”等活动。

畲族历来有“三月三,染乌饭”的习俗,乌饭对畲家人意义非凡。每年农历三月三,是畲民敬天地、祖宗的节日。这一天,畲族村民不出工,男女青年成群结队外出春游,采来野生植物乌稔叶,制作乌米饭,缅怀先祖,预祝丰收。

「草袋乌米饭 ( 图源东南网)」

乌米饭起源可追溯到唐朝(公元669年),相传畲族的两位先祖因反抗当朝政权压迫,在断粮绝草之际,偶得乌稔树所结之果实而得以果腹,进而制出了“乌饭”。从此,每年农历“三月三”,畲民都会做乌米饭过节,相沿成俗已有1300多年,是畲族三宝之一。

「畲族乌米饭制作流程 ( 图源东南网)」

2011年,闽东畲族乌饭制作技艺被列入省级非物质文化遗产名录,它也是福建唯一入选中国民族餐饮委员会推荐的民族特色餐饮美食。

乌米饭是用畲山特有植物乌稔叶捣烂,挤汁或熬汤,将香糯米泡在汤汁里,数小时后捞起,放到木甄里蒸熟而成。

乌米饭可冷冻保鲜60天以上,用时经解冻后再蒸、热、透后即可配料著作各种佳肴。

在这个传统节日里,畲族人还会佩戴银饰、银器。银饰、银器蕴含着吉祥平安的美好祝福,由此形成了畲族人与银饰、银器密不可分,历代对银器的制作极为重视,独特的工艺手法体现出银器的完美装饰效果。

银饰、银器是畲族人智慧的结晶,记载着只有语言没有文字的畲族文化变迁史,具有极高的历史文化和科学的价值。

多年来,政府支持、四方参与,搬到交通便利的新居后,畲民的生活水平逐步提高,对畲族文化的重视程度也随之提高,这些聚居地如今成了畲族文化传承的新空间。4月12日,以“共话民族团结,礼赞建党百年”为主题的2021年宁德市“三月三”畲族文化周启动仪式在福建宁德市蕉城区七都镇北山畲族村举行。

「活动现场(吴允杰 摄,来源中新宁德)」

「畲族服饰展示区(吴允杰 摄,来源中新宁德)」

「文艺演出(吴允杰 摄,来源中新宁德)」

畲族文化是闽东文化的重要组成部分,习近平总书记在宁德工作期间就十分关心重视传承弘扬畲族文化、闽东文化,要求“把闽东之光传播开去”。

千百年来,畲族人民通过口头语言传播和手头技艺教习,来传承和积累畲族文化。然而,随着现代化进程的快速发展,丰富多彩的畲族民间文化面临着逐渐消失和失去生命力。

「图源网络」

如今我们通过举办盛大的节日活动,来实现对民族文化的传承与保护,就是留给下一代最珍贵的财富。一座千年古刹可以通过维修、保护,和尚不在了,但古刹仍可保留下来。然而,像畲族语言、服饰、银器制作等这样的文化传承,离不开传承者。没有了传承人,畲族文化的传承与保护也就无从谈起。

畲族同胞依山而居,刀耕火种,有着独特的民族心理和民族传统文化。

您若想深入了解宁德畲族文化,也可以走进中华畲族宫。

「图源网络」

中华畲族宫是畲族风情旅游主要景点之一,位于福建省宁德市金涵畲族乡亭坪民俗村内。距离市中心3公里,是一座具有浓郁民族特色的建筑。它是我国首座集中展示畲族文化的建筑物,也是全国畲族同胞的朝圣地,被全国旅游列为"中国民俗民旅游福建专线"。

「图源游在蕉城」

整个建筑群取汉代风格,展现畲族特色,包括汉阙门、龙头主杖、月亮池、祭祖坛、礼仪台、忠勇王殿、高辛帝阁及畲族历史博物馆、畲族革命纪念馆。

您也可以走进霞浦半月里。

在霞浦,有一个畲族人聚居的美丽小村,村子有个好听的名字“半月里”,这里是全国五大畲族文化村之一。这个被山水环绕的小村中至今依旧保持着古朴的模样,青砖黑瓦的老屋静静见证了这里数百年的岁月变迁,村民会不定时在村中的老戏台上传唱畲族民歌。

「图源宁德晚报」

还可以走进屏南县巴地村。

闽东北山区的屏南县巴地村,是屏南唯一的少数民族畲族居住的行政村,距今已有七百多年的历史。

「图源宁德晚报」

阳春三月,河水碧绿,鲜花盛开。