想不到吧?

朱熹也是一个“气象学者”

3月22日,正在福建考察调研的习近平总书记来到武夷山九曲溪畔的朱熹园考察。

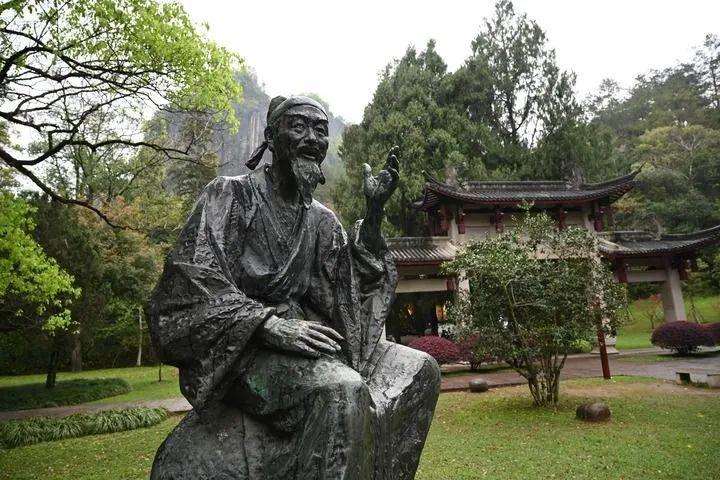

这座坐落于隐屏峰下、九曲溪畔的书院,曾是南宋代理学家朱熹的授课之处。朱熹(1130年-1200年),出生于福建省尤溪县,曾在武夷山讲学授课、著书立说,度过了40余年的时光。朱熹是中国著名理学家,他不仅在哲学思想等方面开宗立派、与孔子并称儒家思想代表者,在自然科学的研究方面也颇有造诣。

福建武夷山朱熹园内的朱熹雕像

新华社记者 姜克红 摄

徜徉在武夷山的青山绿水间,晴耕雨读,秋收冬藏,风云的变幻、四季的流转,大自然的变化时刻拨动着朱熹跳跃的思绪。

“胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春”“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来”“昨夜扁舟雨一蓑,满江风浪夜如何?今朝试卷孤篷看,依旧青山绿树多。”这些描绘自然现象的优美诗句,不仅抒发了朱熹对大自然的关切和热爱,也凝练了朱熹对包括气象现象深刻的哲学思考,蕴藏着他独具理学特色的气象观。

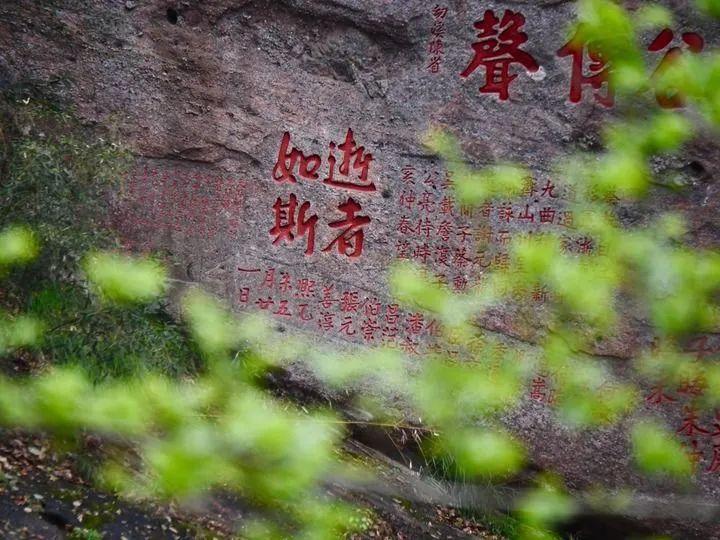

福建武夷山九曲溪畔石壁上的“逝者如斯”朱熹摩崖题刻

新华社记者 姜克红 摄

从阴阳五行的角度思考,朱熹对于风雨雷电、霜露云虹等自然现象,有着独特的理解。

朱熹认为,宇宙的初始是以阴阳之气构成的气团,阴阳二气此消彼长,冬阴夏阳,由此产生了寒暑往来,四季更替。在朱熹看来,云的形成机制是“阴气正升,忽遇阳气,则助之飞腾而上为云也”,这和我们今天所知道的云是水汽遇到冷空气凝结而成的原理相似;而雪的形成,则是由于“雨遇寒而凝,故高寒处雪先结也”,这也是符合雪是高空水汽遇到冷空气凝结成冰晶而形成的事实的。至于雨,“皆是阴气盛,凝结得密,方湿润下降为雨”,与如今我们所知道的水蒸气升到空中遇冷凝结成小水滴,小水滴不断碰撞增大,形成较大水滴,直至不能浮悬在空中而下降就形成的雨的原理也是相似的。雨后美丽的彩虹也触发了朱熹的思考,他认为“蝃蝀(虹的别名)本只是薄雨为日所照成影”。现在我们知道虹是日光通过空气中的小水滴折射和反射后形成的,朱熹的理解基本上是正确的。

朱熹对于雷电、冰雹等气象现象也提了一些看法,但受制于时代和科技水平,其解释也具有一定局限性。但是,他能够不迷信鬼神传说、坚持唯物主义,这种探究精神就已经难能可贵。作为一代名儒、理学的集大成者,朱熹对自然科学地探究源于儒家思想中十分重要的格物致知精神。

所谓“格物致知”,意为“推究事物的原理,从而获得知识。”朱熹认为“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵,莫不有知,而天下之物,莫不有理。惟于理有未穷,故其知有不尽也”,也就是说,想要认识、研究世间万物,首先要接触事物并深入研究它的原理。万物有自身的发展规律,人们要运用自身的认知能力来认识这些规律,只要深入接触、长期努力,终会豁然贯通。

在格物致知思想的影响下,朱熹不仅注重格自然界之物、重视自然研究,而且身体力行,广泛而深入地观察自然现象,在自然科学方面也提出了不少有价值的创新思想。与此同时,朱熹还通过各种途径传播自然知识和科学思想,并将传播自然知识和科学思想作为其学术活动的重要组成部分,正如美国著名科学史家R.A.尤里达评价的那样:“现今的科学大厦不是西方的独有成果和财富,也不仅是亚里士多德、欧几里德、哥白尼和牛顿的财产——其中也有老子、邹衍、沈括和朱熹的功劳。”

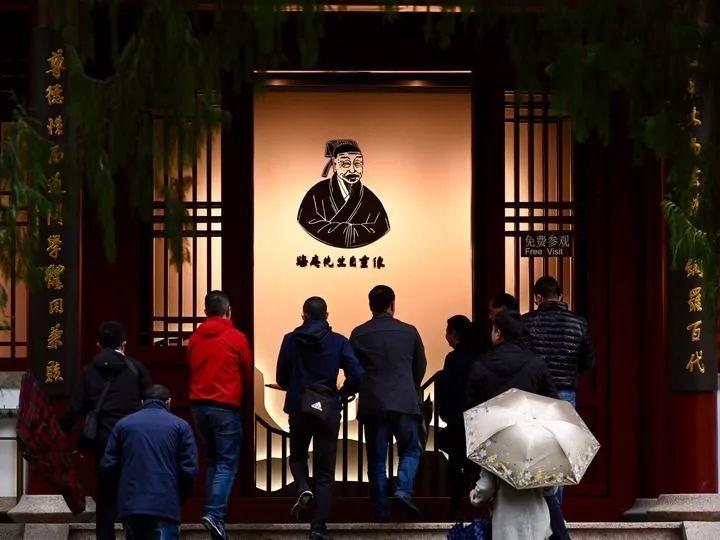

福建武夷山朱熹园武夷精舍

新华社记者 姜克红 摄

习近平总书记在武夷山朱熹园考察时指出,我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,弘扬优秀传统文化,把其中的精华同马克思主义立场观点方法结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路。朱熹所身体力行的格物致知精神,正是中国先哲探索自然奥秘的精神瑰宝。

访武夷精舍,读大儒朱熹,就是探访源头活水,触摸文化自信的精神之钥。沿着时光的长河溯流而上,穿越千年的风霜雨雪,我们依然能看见先哲们的智慧在历史深处闪光。

福建武夷山朱熹园武夷精舍一角

新华社记者 姜克红 摄

福建省气象宣传科普教育中心 出品

审核:江 然

文字:姚梦圆

编辑:李盛芳