d909f04c-63ef-4791-a584-f8c0cd9b867d.jpg)

d909f04c-63ef-4791-a584-f8c0cd9b867d.jpg)

在福州市博物馆

有一件宝贝

长年迎接络绎不绝的专业研究人士

其中不少人还是来自境外

这件宝贝有何特别之处?

它曾上过《国宝档案》

还曾借展台北故宫博物院

并且待遇奇特

被放置在展览最显著的位置

但配的却是昏暗微弱的灯光

这又是因何缘故?

本期“市博探秘•镇馆之宝”系列报道

将带读者穿越宋朝

领略历史上福州曾经辉煌的

漆工艺之美

管窥宋端平年间贵妇生活

1986年,福州茶园村一处夫妻合葬墓考古中,发现了为数众多、保存完好的丝织品及生活日用品。这些出土文物多数品相完好、工艺精湛,令人赞叹。

从出土帛幡上的文字判断,男主人应是一名高级武将,墓葬年代应为南宋端平二年(1235年)。

同时出土的还有精致的包金角梳(据专家讲述,这也是福州工艺“三宝”之一的角梳,首次在考古中被发现)、银质粉盒、粉扑、粉饼等物件,可见女主人生前生活的优裕尊贵。

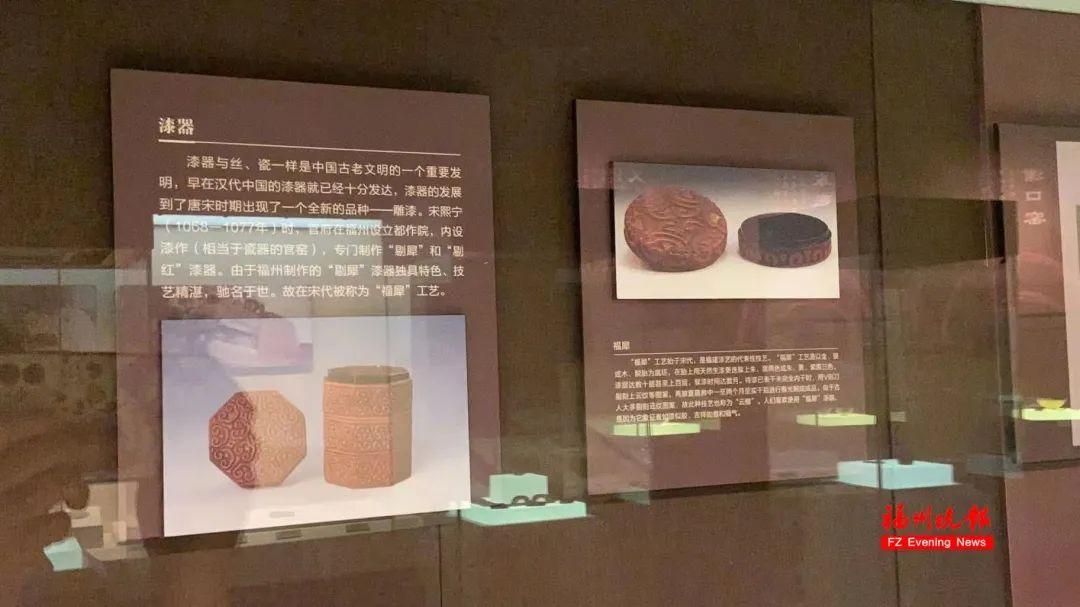

但引发考古界震动的

是其中的四件漆器

虽然汉至明清时期都有漆实物遗存

作为漆工艺发达的宋代

却鲜见传世品

由于有一同出土的文字佐证

茶园村的这几件漆器

成为目前最早且有确切纪年的漆文物

并且,它们还是

南宋雕漆的经典代表作品

是研究南宋雕漆工艺美术

最为珍贵的第一手实物资料

四件漆器中,专家们最关注的

就是本次报道聚焦的

剔犀如意云纹三层葵形盒

又名葵形剔犀漆奁

奁(音lian,第二声)

是用来盛放古代妇女梳妆用品的盒子。在宋代,漆奁是时尚的闺中用品。

宋朝张先的《于飞乐令/于飞乐》中“宝奁开,菱鉴静,一掏清蟾。新妆脸,旋学花添”,讲的就是闺阁中的女性打开妆奁梳妆的情景。

在当时的流行中

剔犀漆奁堪称奁中的“爱马仕”

是贵族妇女才能拥有的极致奢侈品

实至名归的“宝奁”

但宋词中的“宝奁”

究竟是什么模样

南宋葵形剔犀漆奁的出土

让今人有了直观的参照

在台北故宫博物院的特殊待遇

这件南宋葵形剔犀漆奁

通高13.9厘米,最宽直径10.5厘米

木胎,直腹,平底,浅足

器身分盖、盘、中、底四层

盖及各层间毕有子母口扣合

严实紧密

盖面及器身均饰如意云纹图案

器表髹褐色漆

刀法娴熟,雕工圆润,清朗流畅

整体风格朴实大方

色泽明亮,制作精美

很多人不知道,它就是现在福州市博物馆大厅的柱子上,古朴大方的如意云纹图案的“原型”。

2010年,台北故宫博物院曾举办一个南宋文化艺术的特展。策展方向全世界的二十多家博物馆筹借相关文物。一位台北故宫博物院器物部蔡姓主任,慕名前来福州市博物馆要借展南宋葵形剔犀漆奁。

但第一次到馆时因为温度、湿度过高,市博管理人员没有打开库房让这位蔡主任看到实物。他便前往福建省内其他博物馆,但看了一圈后又折回到市博,再次“求见”南宋葵形剔犀漆奁。他表示,只有见到了实物,才能依据它制定专门的运输及保护措施。

这位蔡主任所言不虚,在后来的台北故宫博物院展出中,南宋葵形剔犀漆奁得到了极为特殊的展出保护。它被放在特展的进门首位,但灯光调得非常黯淡,暗到引得当时世界各地前来观展的人忍不住要询问究竟。

这当然是为了保护这件稀世珍品

因为除了温湿度外

漆器对光的敏感性较强

尤其是光线中的紫外线

对漆器有强大的破坏力

这一特展吸引了

当时包括凤凰台在内的

众多媒体现场直播

南宋葵形剔犀漆奁

也因此为世界所知

此后就有更多的日本、荷兰等

国外的研究学者

及研究机构络绎来到福州

只为一睹

这一世界最早的

纪年明确的漆器标准件

曾被蒲松龄“点赞”的福犀

或有许多人会疑惑,南宋葵形剔犀漆奁珍贵到了如此地步,就连北京故宫博物院都没有可以与之相媲美的藏品吗?

专家说,在北京故宫中确实有不少剔红漆器,但是南宋的剔犀漆器,并有明确纪年的,也找不出第二件。

20世纪80年代

国家文物局的一级品专家

来闽鉴定这件文物

当时就下结论称

这是一级品中的精品

国宝里的国宝

它之所以世所稀罕

除了有标准纪年外

也与剔犀这种工艺有关

剔犀

又称云雕,它的制作过程复杂。工匠先在漆胎上用两至三种色漆髹涂,一种色漆涂至一定厚度,再涂另一种,从而形成几十至上百层堆漆。最后工匠在堆漆上用刻刀侧雕纹样,从而形成浮雕般的艺术效果。它的工艺特色决定了剔犀漆器不仅制作时间长,并且制作难度大——雕刻时每一刀都要零失误,因为绝无可能再修补。

所以,剔犀漆器在古代

仅为上层社会所使用

流传存世数量稀少

《聊斋志异》的作者蒲松龄,也写过与文玩有关的《家政内编》。他在其中对福州漆器“福犀”有过这样的描述:

“剔犀器,以滑地紫犀为上;底如仰瓦,光泽坚薄,色如枣,剔深峻者,次之。福州,旧做色黄滑底,圆花者多,曰福犀,坚且薄,亦难得。嘉兴新作,虽重,少有坚者。黄底者,最浮脆。”

蒲松龄笔下不仅对福犀的形状特征进行了说明,还多有称赞,并与被称为“百工技艺与苏杭等”的嘉兴同类产品作了对比,认为嘉兴的漆器品质逊于福州。

福犀之精美

在工艺史上地位

由此也可见一斑

但现代人对福州漆器的了解

多停留于清代的脱胎漆器

而不知在宋代

福州所产的“福犀”就已驰名于世

专家认为

福州漆器的发端可以上溯至汉代。由于自然条件十分适合调漆、养漆,加之“海上丝绸之路”的兴起,推动了漆器业的发展。

宋《淳熙三山志》记载,熙宁年间福州就已开办官方漆作,至南宋更形成规模。福州漆器自宋以降,一直在对外贸易、文化交流中充当着重要角色。

透过南宋葵形剔犀漆奁

我们可以真切感受一个

“百货随潮船入市

万家沽酒户垂帘”的宋时福州