风味不改,山川依旧。

在《风味人间》第二季第三期“酱料四海谈”中,福建泉州惊喜上镜,古城风貌和美食珍馐又一次步入大众的视野!

第三期节目以酱料为主题,让这位凭借一己之力便可左右整道菜肴赏味体验的“调香烹味高手”走到台前,带领观众领略全球各种酱的“风情”。

从节目的43分07秒开始,介绍了著名的沙嗲酱,从而引出了“沙茶”这一概念,由此也介绍了印尼华侨与泉州的故事。

“早年下南洋的华人,回归故土,饮食口味和生活习惯一路相随。在福建、广东,沙嗲酱落叶生根,拥有了新的名字--沙茶。”

“六十年前,刘瑞兴从印尼回到福建泉州,那一年他只有十五岁。如今,经营沙茶小吃是刘瑞兴的主要工作。”

用花生酱和多种香料炒制,增添鲜香,冲入浓郁的高汤,闽南的沙茶,香醇直击口腔,犹如潮水般奔涌翻腾。

节目中,印尼华侨刘瑞兴和美食的故事是诸多华侨的缩影,因为历史的特殊际遇,这些侨胞的祖辈为了生存历经辛苦下南洋讨生活,他们把对家乡的眷恋幻化成对美味的传承,一代代把来自泉州的古老味觉手口相传下来。

泉州与诸多华侨的故事,绵延悠长。

1天涯处处有闽南

海道凶险,闽南人凭其孤勇脱颖而出,成了时代的弄潮儿,在全球贸易潮流中劈波斩浪。不仅如此,闽南人还把自己的子孙带到南洋和新大陆。

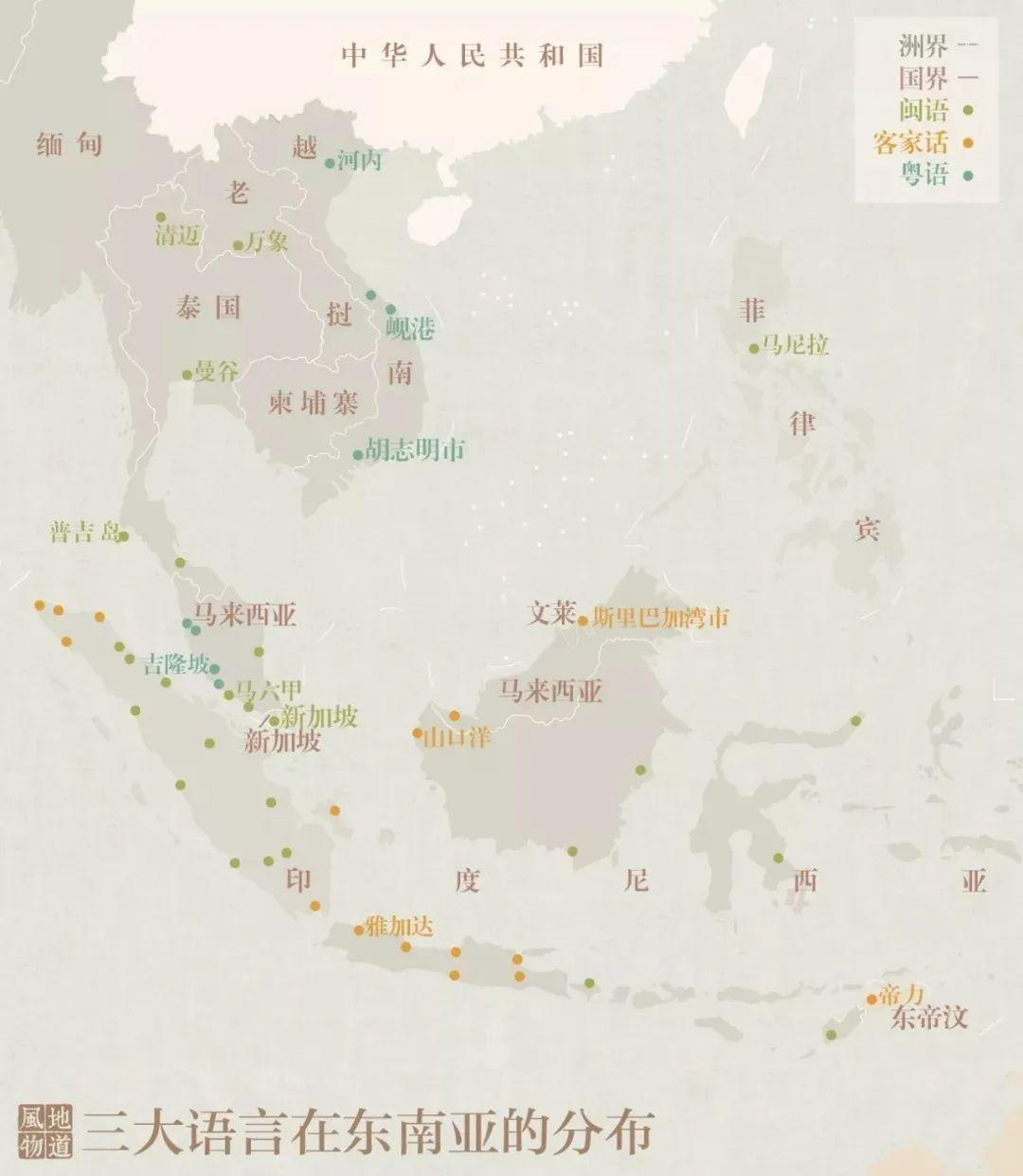

🔼闽南语在东南沿海地分布 绘/Paprika

若你身处东南亚马六甲、槟城、新加坡、泗水、马尼拉等地的街头,你会听到熟悉的闽南话从耳边飘过,偶尔可以从社团的聚会中听到悠悠南音,在街边可以吃到和家乡一样味道的闽南菜……好像把故乡的一切都搬来了,这些闽南人聚居的城市形成了闽南之外的另一个闽南。

🔼三大语言在东南亚的分布 绘/Paprika

闽南人移居海外的历史悠久,出土实物证明至少在唐朝已经有闽南人移居东南亚,随着宋元泉州海外贸易的繁荣,移民数量不断增加。明代郑和下西洋的浩荡船队中也有来自闽南的船员,留居当地者成为早期的华侨。

明末清初更是闽南人移民海外的高潮期,移民者在东南亚的巴达维亚、马尼拉、马六甲、三宝垄等地聚居,从事着这些城市日常需要的各种营生,从做理发师、厨师、裁缝、小贩等逐渐发展到土产批发商、铁器商、布商,再到经营旅店、酒店、银行、保险等行业。

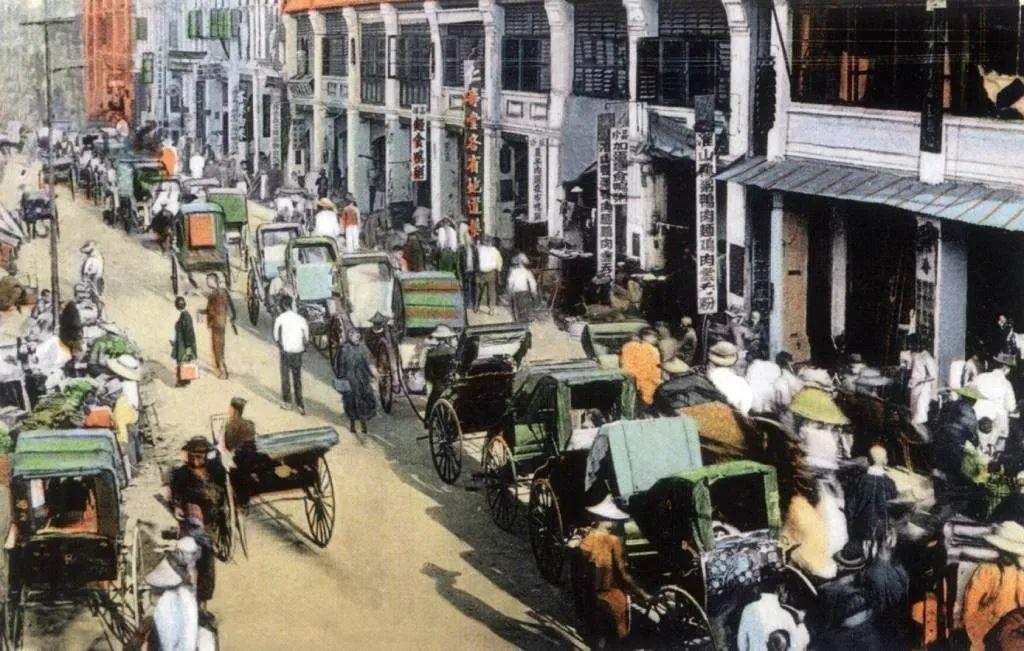

🔼1900年,马来西亚槟城坎贝尔街,一排排中文商店牌匾尤为醒目 图/视觉中国

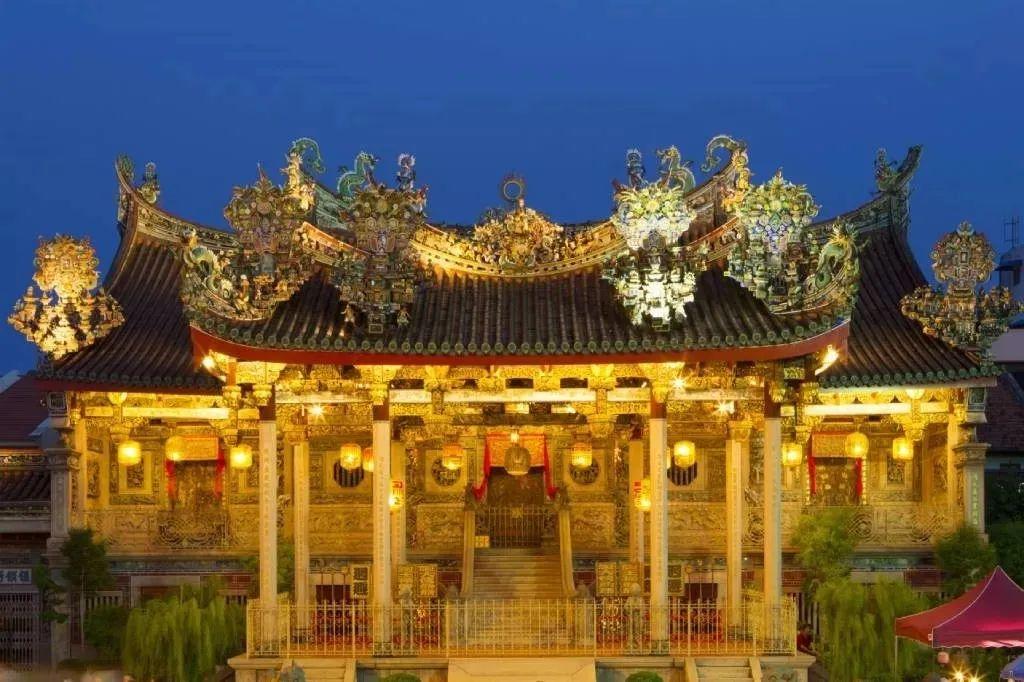

故乡的宗教信仰也被带到了海外,除了拜大伯公、拜观音、拜关公等共通的信仰,不同的方言群还有各自的小信仰。南安人有供奉广泽尊王的习俗,而安溪会馆内则会供奉着来自故乡的清水祖师,香火兴盛,不亚于故乡。

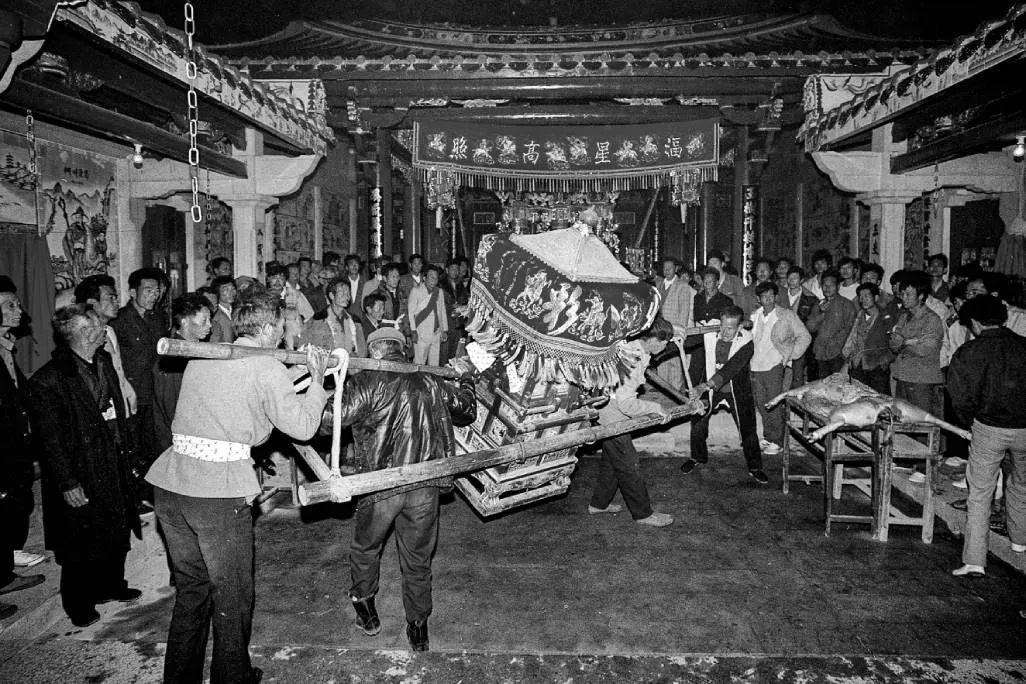

🔼木偶戏在闽南自古就被赋予一种超自然的力量 摄影/黄水木

海外华侨很自然地成为传统文化的实践者和保护者。一些在海外依然保持的闽南传统文化,因华侨的回归而从他乡重返故乡。在海外华侨与乡人的共同努力下,闽南地区祭祖先、迎神佛、演戏酬神等在五六十年代一度消沉的仪式和习俗得以恢复。

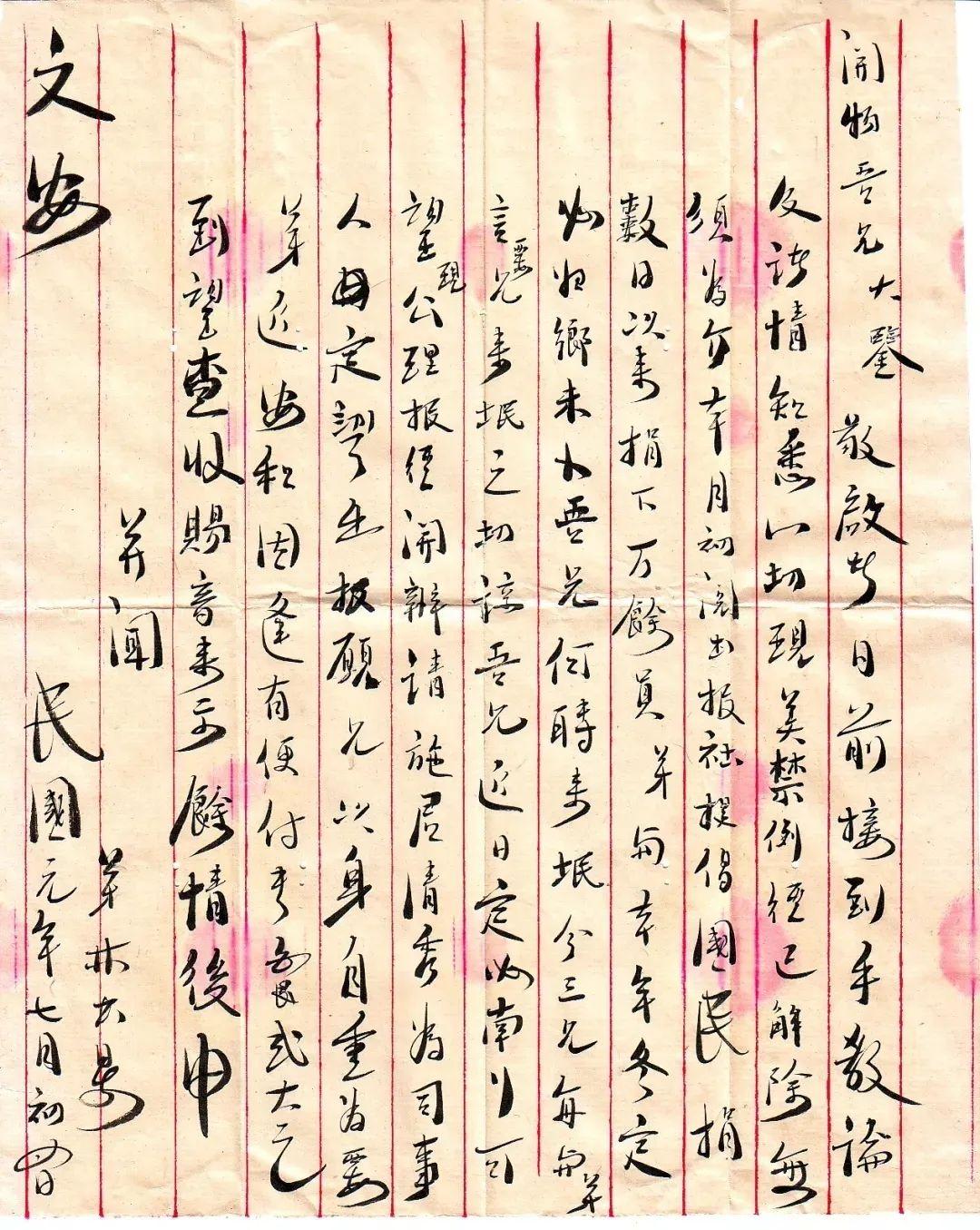

当闽南人移居到海外时,有一种可以拉近与故乡亲友距离的媒介——侨批。“批”即闽南话中的“信”。

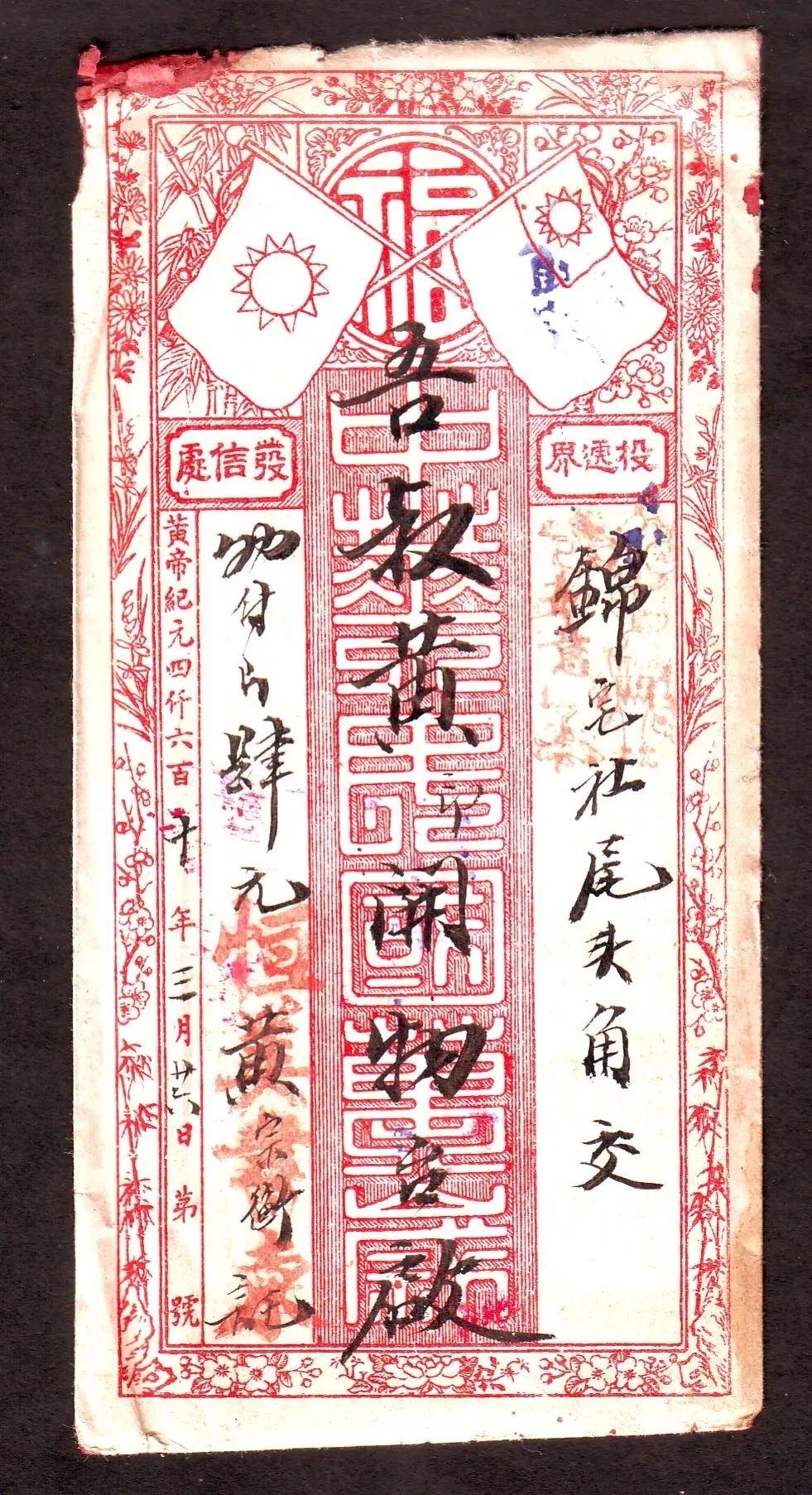

🔼“侨批”是连接海外闽南人与故乡亲友的媒介 摄影/郑亚裕

2009 年,闽南地区发现了 470 余封珍贵侨批,发出、收批地点包括马尼拉、香港、厦门、漳州等地。侨批的主人黄开物 1878 年出生于漳州角美锦宅村,曾加入同盟会并担任马尼拉中华布商会副会长。

“黄开物侨批”中,同盟会会员林书晏、吴宗明等从马尼拉寄来的侨批反映了菲华社团和华文报刊宣传革命思想的情况。心系故国的人们,以演出革命题材的戏剧等方式,发动华侨踊跃捐输,甚至奔赴国内参加起义直接推动革命进程。

🔼侨批 摄影/郑亚裕

海外华侨群体的民族主义热情,与他们既接受传统儒家四书五经的华文教育,又身处殖民社会而带着强烈的反抗殖民主义的情绪分不开。这些海外华侨对近代中国革命事业出钱出力,以至于当今天的我们听到“华侨”这一称谓,脑中总是会将其与爱国主义和荣誉联系起来。

2013 年,“中国侨批”入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是对侨批背后一代代海外侨胞的血汗与深情的认同。

🔼槟城龙山堂邱公司,是马来西亚华人姓氏宗祠组织中最突出的一个 图/视觉中国

他们在捐建学校公路医院、设立奖教奖学基金等公益事业的贡献,使故乡的面貌焕然一新。有意思的是,这些在海外见识现代文明的华侨不仅给故乡带来现代的理念,而且成为故乡修建祠堂、编修族谱等恢复传统运动最积极的推动者。

🔼消失多年的民俗礼仪、祭典仪式等,随着民间实力的提高逐渐恢复,且声势日益浩大 摄影/陈世哲

海外的闽南华侨频繁地回到故乡,最初吸引他们回乡的因素来自血浓于水的乡情。如今,世界闽商大会、世界晋江同乡恳亲大会等超越宗亲和血缘的跨地域社团不断产生,更广泛地传承和发扬着闽南文化,成为本土和海外“两个闽南”这部交响曲的最新篇章。

2独特的味觉记忆

泉州人称呼传统的吃食为古早味,用“正港”来夸赞它们,于这里而言,古早味不仅是闽南人口中的古旧味道,东南亚各地的美食汇聚,才是泉州风味的基底。这些坚持以手工打造的简单小吃流传下来,充盈着一代代泉州人的味觉记忆。

🔼这些有着浓浓南洋风的饮食习惯,早在不经意间成为闽南人生活的一部分 图/晋江电视台

如今新加坡、马来西亚的华侨在饮食上仍保持着广东福建等地最传统的味道,像是延传至今的萝卜糕,或是孩子满月要吃的红头粿等等,大部分如今在泉州已经不常见的习俗反而被漂泊在外的游子代代坚守至今。

🔼朱古力被做成了许多具有闽南特色的美食,慢慢融进咱厝人的饮食体系中 图/晋江电视台

🔼一杯南洋咖啡,陪伴了下南洋谋生的华侨先辈们度过辛苦奋斗的过程 图/晋江电视台

🔼千层糕成了备受闽南人喜爱的年节糕点,也被运用到各种民俗喜事中。在许多闽南人看来,一层又一层叠加在一起的千层糕,也预示着未来能够步步高升 图/晋江电视台

从美食当中去了解一片土地的文化,当闽南人的日常饮食中加入了漂洋过海的这一份南洋味的时候,我们从中感受到的不仅仅是一份异域风情的趣味,更重要的是看到了闽南人像大海一样开阔的胸怀,和兼容并蓄的文化精神。

3反哺家乡的善举

曾有大批下南洋的华侨,他们曾回国建造了大量精美的建筑,无数古厝洋楼里,盛满了闽南华侨的乡愁。在新生与历史的交融中,诉说着闽南华侨深沉的家国情怀。

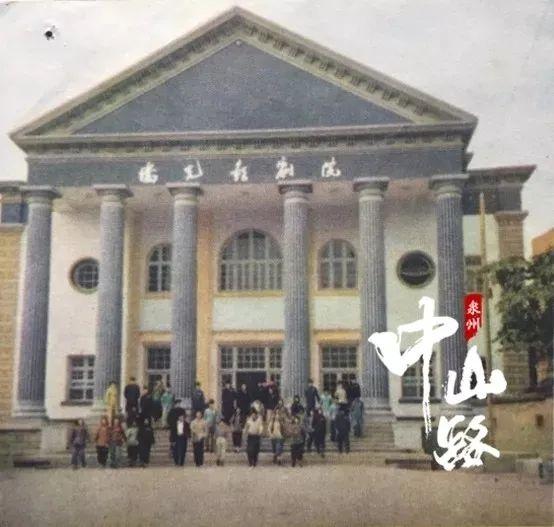

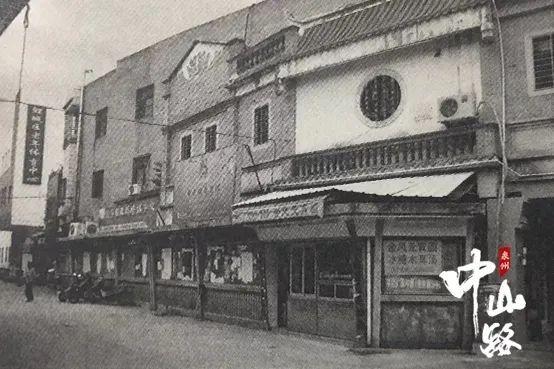

🔼上世纪五十年代,刚落成的侨乡影剧院便是由著名华侨陈启紫投股合资,参与侨乡建设的产物

对于华侨们来说,建筑风格的是无论是朴实还是华美,都凝聚着他们的乡愁和那些谋生的往事,更是衣锦还乡的象征。

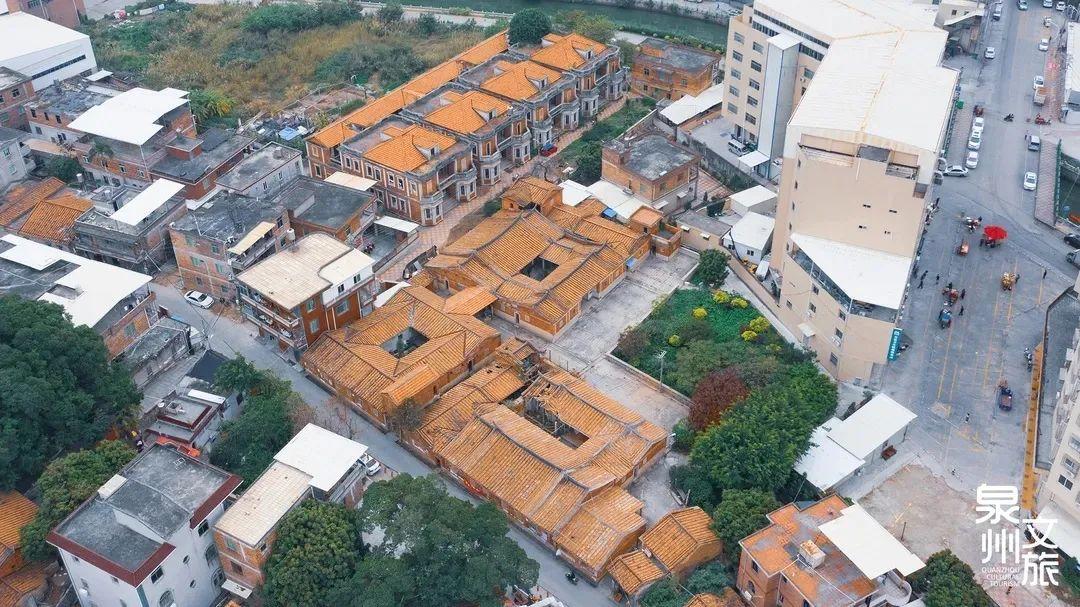

🔼位于鲤城区常泰街道的“九十九间洋楼”,见证了一个家族的成长,也蕴含着陈氏几代人为善积德、爱国爱乡的赤子情怀

🔼人民电影院当年曾是闽南设施设备最好的影院,里面有一对当年罕见的德国“蔡司”电影镜头,这对高端的进口镜头,是在上世纪五十年代,由祖宅在后城的印尼爱国华侨杨吉阶捐赠的

一幢幢古厝,一栋栋洋楼,承载着闽南华侨们的乡愁,它们虽历尽沧桑,如今繁华落尽,却依然能体会华侨那份乡愁,那一份份情感。

泉州华侨新村

我们很欣慰的发现,由《风味人间》而引起的,人们对于“华侨”地再认识,是让人动容的。

镜头之下,我们能窥见,这个以含蓄著称的中华民族将对家国、父母、孩子、爱人、朋友的爱,都落实在一饭一蔬之中,埋藏在一羹一勺之中。

镜头之外,我们能明了,那些以爱拼敢赢著称的华侨们,将对国家的情怀、家乡的思愁,都奉献在一举一动之中。

因为,踏遍山川湖海,有家才是人间。