Everybody,Happy 牛 year!

春节7天假期,我想死你们啦!

尽管假期已经结束,

可素偶们的心还停留在春节,

与家人亲朋团聚各种美好的回忆,

还有各种美食,让人流连不已!

不过,只要正月十五没过,春节就不算结束!

今儿我们当一回“翻书党”

来扒一扒几位闽籍作家笔下的春节是啥样的。

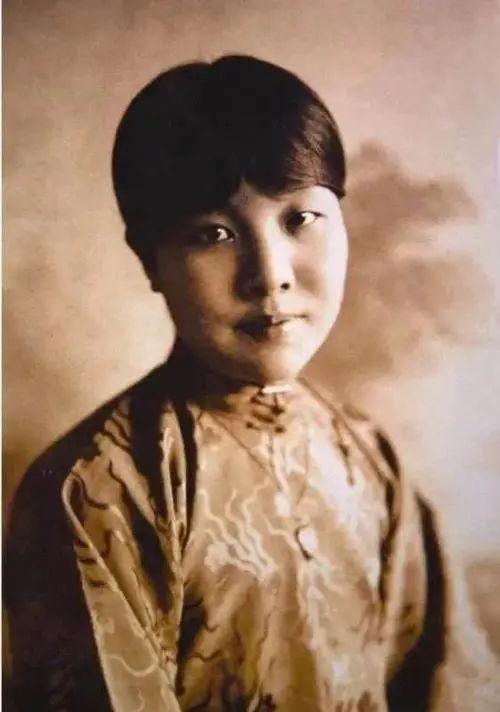

林徽因

林徽因(1904-1955),祖籍福建福州,出生于浙江杭州,建筑学家、诗人和作家 。在文学上,著有散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等,代表作品有《你是人间的四月天》、《莲灯》、《九十九度中》等。

林徽因《除夕看花》

新从嘈杂着异乡口调的花市上买来,

碧桃雪白的长枝,同红血般的山茶花。

着自己小角隅再用精致鲜艳来结采,

不为着锐的伤感,仅是钝的还有剩余下!

明知道房里的静定,像弄错了季节,

气氛中故乡失得更远些,时间倒着悬挂;

过年也不像过年,看出灯笼在燃烧着点点血,

帘垂花下已记不起旧时热情,旧日的话。

如果心头再旋转着熟识旧时的芳菲,

模糊如条小径越过无数道篱笆,

纷纭的花叶枝条,草看弄得人昏迷,

今日的脚步,再不甘重踏上前时的泥沙。

月色已冻住,指着各处山头,河水更零乱,

关心的是马蹄平原上辛苦,无响在刻画,

除夕的花已不是花,仅一句言语梗在这里,

抖战着千万人的忧患,每个心头上牵挂。

——林徽因《除夕看花》(原载于1939年6月28日香港《大公报·文艺副刊》,署名灰因)

林徽因这首诗作于1938年除夕,当时日寇已经把战火燃遍了大半个中国。林徽因即使在逃难,也不忘从昆明的花市上买来一把山茶花,因为不能忍受“过年也不像过年”。

这首诗不同她以往的风格,字里行间是家仇国恨,是深深的忧患。那一年的除夕,离乱的生涯,没有烟花,只有战火和硝烟。山茶花如血,宛若杜鹃啼血,她不禁黯然神伤。

位于福州仓山区康山里的可园,林徽因在福州时曾在此小住

冰 心

冰心(1900-1999),原名谢婉莹,福州长乐区人。著名诗人,现代作家、翻译家、儿童文学作家、社会活动家、散文家。代表作有有小说散文合集《超人》《往事》,诗集《繁星》《春水》,散文集《小桔灯》《寄小读者》《再寄小读者》《三寄小读者》等。

冰心《童年的春节》

我十一岁那年,回到故乡的福建福州,那里过年又热闹多了。我们大家庭里是四房同居分吃,祖父是和我们这一房在一起吃饭的。从腊月廿三日起,大家就忙着扫房,擦洗门窗和铜锡器具,准备糟和腌的鸡、鸭、鱼、肉。祖父只忙着写春联,贴在擦得锃亮的大门或旁门上。他自己在元旦这天早上,还用红纸写一条:“元旦开业,新春大吉 ”以下还有什么吉利话,我就不认得也不记得了。

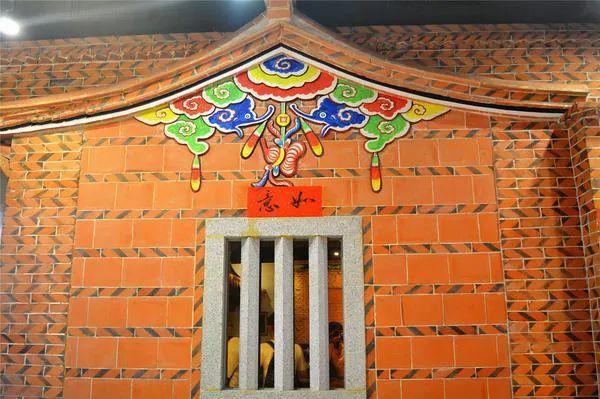

位于福州南后街的冰心故居

新年里,我们各人从自己的“姥姥家”得到许多好东西。

首先是灶糖、灶饼,那是一盒一盒的糖和点心。据说是祭灶王爷用的,糖和点心都很甜也很粘,为的是把灶王的嘴糊上,使得他上天不能汇报这家人的坏话!

福州年糖年饼

最好的东西,还是灯笼,福州方言,“灯”和“丁”同音,因此送灯的数目,总比孩子的数目多一些,是添丁的意思。那时我的弟弟们还小,不会和我抢,多的那一盏总是给我。这些灯:有纸的,有纱的,还有玻璃的。于是我屋墙上挂的是“走马灯”,上面的人物是“三英战吕布”,手里提的是两眼会活动的金鱼灯,另一手就拉着一盏脚下有轮子的“白兔灯”。同时我家所在的南后街,本是个灯市,这一条街上大多是灯铺。我家门口的“万兴桶石店”,平时除了卖各种红漆金边的伴嫁用的大小桶子之外,就兼卖各种的灯。那就不是孩子们举着玩的灯笼了,而是上面画着精细的花鸟人物的大玻璃灯、纱灯、料丝灯、牛角灯等等,元宵之夜,都点了起来,真是“花市灯如昼”,游人如织,欢笑满街!

福州南后街

元宵过后,一年一度的光采辉煌的日子,就完结了。当大人们让我们把许多玩够了的灯笼,放在一起烧了之后,说:“从明天起,好好收收心上学去吧。”我们默默地听着,看着天井里那些灯笼的星星余烬,恋恋不舍地带着一种说不出的惆怅寂寞之感,上床睡觉的时候,这一夜的滋味真不好过!

——节选自冰心《童年的春节》

1985年1月30日

冰心笔下的春节很“福州”,灶糖灶饼的甜香,南后街花灯的热闹,令人倍感亲切。有趣的是,春节过完,她也不得不面对一个今天我们称之为“史诗级灾难片”的事——开学。读到这里,让人忍俊不禁:原来冰心小时候过完春节也不想上学,就跟我们现在不想上班一个道理!

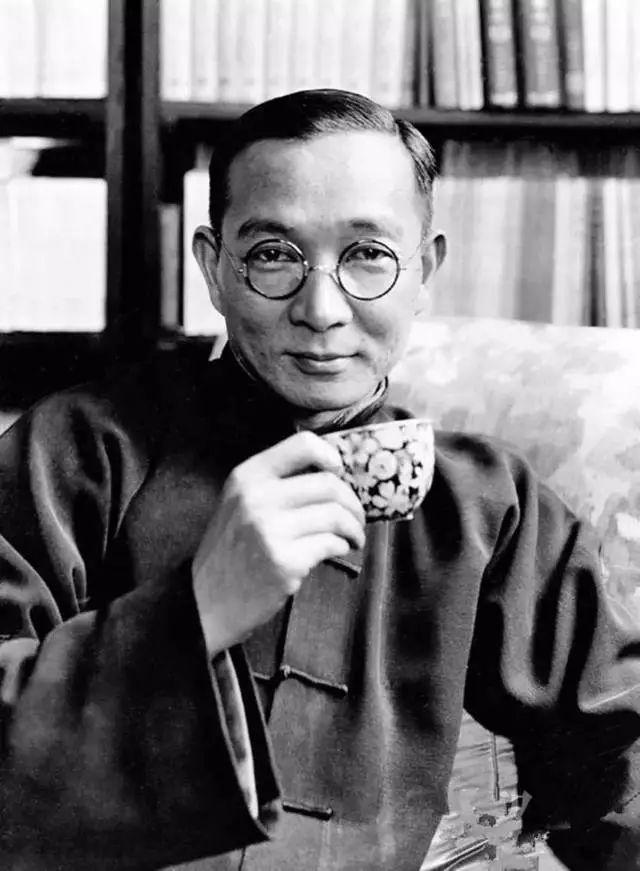

林语堂

林语堂(1895-1976),福建龙溪(今漳州平和)人。中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家。曾创办《论语》《人间世》《宇宙风》等刊物 ,作品包括小说《京华烟云》《啼笑皆非》。散文和杂文文集《人生的盛宴》《生活的艺术》以及译著《东坡诗文选》《浮生六记》等,并曾于1940年和1950年先后两度获得诺贝尔文学奖提名。

林语堂《庆祝旧历元旦》

中国阴历新年,是中国人一年中最大的佳节,其他节日,似乎均少节期的意味。五日内全国均穿好的衣服,停止营业,闲逛,赌钱,打锣,放鞭炮,拜客,看戏。那是个黄道吉日,每人都盼望有一个更好更荣华富贵的新年,每人都乐于增多一岁,而且还准备了许多吉利话向他邻居祝贺。

不能在元旦责骂女佣,最奇怪的是中国劳苦女人也清闲了,嚼着瓜子,不洗衣,不烧饭,甚至拿一把菜刀都不肯。这种懒惰的辩论是元旦切肉就会切掉运气,洗什么东西就会洗掉运气,把水倒掉就会倒掉运气。红色春联贴满在每家门上,写着:好运、快乐、和平、富贵、青春。因为这是个大地春回,生命、发达、富贵复归的节日。

街头屋前,到处是爆竹声,充塞着硫磺味。父亲失了他们的威严,祖父更比以前和蔼,孩子们吹口笛,带假面具,玩泥娃娃。乡下姑娘穿红戴绿,跑三四里路到邻村去看草台戏。村上的纨绔少年,恣意的卖弄他们的风情。那天是女人的解放日,洗衣烧饭的苦工解放日,有人饿了,就煎年糕来吃,或用现成的材料下一碗面,或到厨房里偷两块冷鸡肉。

……

其实我不该到城隍庙去的。在这个时候一去,你知道,当然会有什么结果。在归途中带了一大堆东西,走马灯,兔子灯,几包中国的玩具,还有几枝梅花。回到家里,同乡送来了一盆家乡著名的水仙花,我记得儿时新年,水仙盛开,发着幽香。儿时情景不自禁地出现在我眼前。我一闻到水仙的芬芳,就联想到春联、年夜饭、鞭炮、红蜡烛、福建桔子、清晨拜年,还有我那件一年只能穿一次的黑缎袍。

中饭时,由水仙的芳香,想到吾乡的“萝卜粿”(萝卜做的年糕)。

因在春节前后开放,来自林语堂家乡漳州的水仙花又有“年花”之称

“今年没人送‘萝卜粿’来。”我慨叹的说。

“因为厦门没人来,不然他们一定会带来。”我太太说。

“武昌路广东店不是有吗?我记得曾经买过,我想我仍然能找到那家店。”

“不见得吧?”太太挑衅的说。

“当然我能够。”我回驳她。

下午三时,我已手里提一篓两磅半的年糕从北四川路乘公共汽车回来。

五时炒年糕吃,满房是水仙的芳香,我很激烈地感到我像一个罪人。“我不准备过新年”我下了决心说,“晚上我要出去看电影。”

“你怎么能?”我太太说。“我们已经请了X君今晚来家里吃饭。”那真糟透了。

林语堂由水仙花的香气联想到了家乡的萝卜粿

五时半,最小的女儿穿了一身新做的红衣服。

“谁给她穿的新衣服?”我责问,心旌显得有点动摇,但还能坚持。

“黄妈穿的。”那是回答。

六时发现蜡烛台上点起一对大红蜡烛,烛光闪闪,似在嘲笑我的科学理智。那时我的科学理智已很模糊,微弱,虚空了。

“谁点的蜡烛。”我又挑战。

“周妈点的。”

“是谁买的?”我质问。

“还不是早上你自己买的吗?”

“真有这回事吗?”那不是我的科学意识,一定是另外一个意识。

我想有点可笑,但记起我早晨做的事,那也就不觉得什么了。一时鞭炮声音四起,一阵阵的乒乓声,像向我的意识深处进攻。

我不能不抵抗,掏出一块洋钱给我的仆人说:“阿秦,你拿一块钱去买几门天地炮,几串鞭炮。越大越响越好。”

漳州平和县林语堂故居

在一片乒乓声中,我坐下来吃年夜饭,我不自觉的感觉到很愉快。

——节选自林语堂《庆祝旧历元旦》

林语堂写这篇文章时,民国政府已经废除了旧历新年。但是,自称“极端摩登”的他,骨子里依然忘不了传统春节的年味,这是一种与生俱来融入血脉的文化记忆。他从家乡水仙花的香气,联想到萝卜粿,还有过年时的爆竹声……字里行间,都是对家乡的深深眷恋!