赵在田,字光中,号谷士、研农,侯官人,祖籍吴山乡赵厝,三山赵氏(宋秦悼魏王季子颍川安简王裔)后人,寓居城内。清嘉庆四年(1799年)二甲第三十三名进士,散馆授编修,历任广东主考官、顺天同考官、御史、刑部郎中。道光十三年(1833年),迁福建布政使护理巡抚,调江西布政使。道光十八年(1838年),病免,以亲老假归。

赵在田是教育家,先后主持南平道南书院、浦城南浦书院。嘉庆二十年(1815年),复入京供职。翌年,充国史馆纂修、起居注协修、文颖馆纂修等,归福州。后主讲厦门玉屏书院,继主持省府凤池书院14年。凤池书院,创建于嘉庆二十二年(1817年),为福州省城著名的四大书院之一,是福州第一中学的前身。第一任山长赵在田,教诸生以“持躬立品为先,道义文章为次”,这应该是现在所说的素质教育吧。

林则徐之父林宾日和赵在田、谢曦、陈烺、林芳春、林雨化等人组织了一个文学小团体“真率会”,“月必数集,集必竟日,讨论文字,上下古今”。他们反对泥古、庸俗,主张“纵谈不讲之乎者也”“说家常不及男婚女嫁”“主客一揖即罢”“终日不讲虚邀多谢”,具有开明的倾向。林则徐在教读之暇,曾随父参加“真率会”活动,对林则徐日后成就影响很深。

林则徐少时带着施展抱负的愿望学习满文,全力向教习成格(成果亭)和陈希曾学习满文,以后又向通晓满文的林春溥、吴烜、赵在田学习,以求深入。林春溥认为林则徐虽然粗习满文读音和意思,到底未得要领,于是让他继续跟赵在田学习。林则徐用心研究,尽得其要领。经过一年多刻苦学习后,林则徐先后将司马光的《谏院题名记》和韩愈的《师说》翻译成满文,终于1814年取得“以清汉书同试,名列第一”的成绩。

赵在田与林则徐师友情谊深厚。一年仲秋,他们一起赏月,林则徐挥毫书下“静坐读书各得半日,清风明月不用一钱”一联相赠,并题款:“谷士先生乃当世高上之士也,其生平精金石书法,名满天下,时人得其寸楮而争宝之。今岁乙未桂秋,与余月下双酌,酒后出楮嘱书。立时宿酒未醒,腕弱墨滞,实不足观,聊以应命,即希教正。少穆弟林则徐。”表达了对赵在田的崇敬之情。

赵在田好蓄古砚及碑版文字,聚书万余卷,精通“三礼”(《仪礼》《周礼》《礼记》)、“三传”(《左传》《公羊传》《谷梁传》)及《史记》《汉书》,工书,是福州著名的藏书家、书法家。嘉庆四年(1799年),赵在田进士及第,适逢伊秉绶(号墨卿,汀州宁化人)出任惠州知府,伊离别之际书联一帧相送,联曰:“新营书舍十弓宽,万卷横斜积翠间。休笑竹深难插脚,小池藏得半边山。”款识:“谷士先生太史正句并画,宁化弟伊秉绶草。”

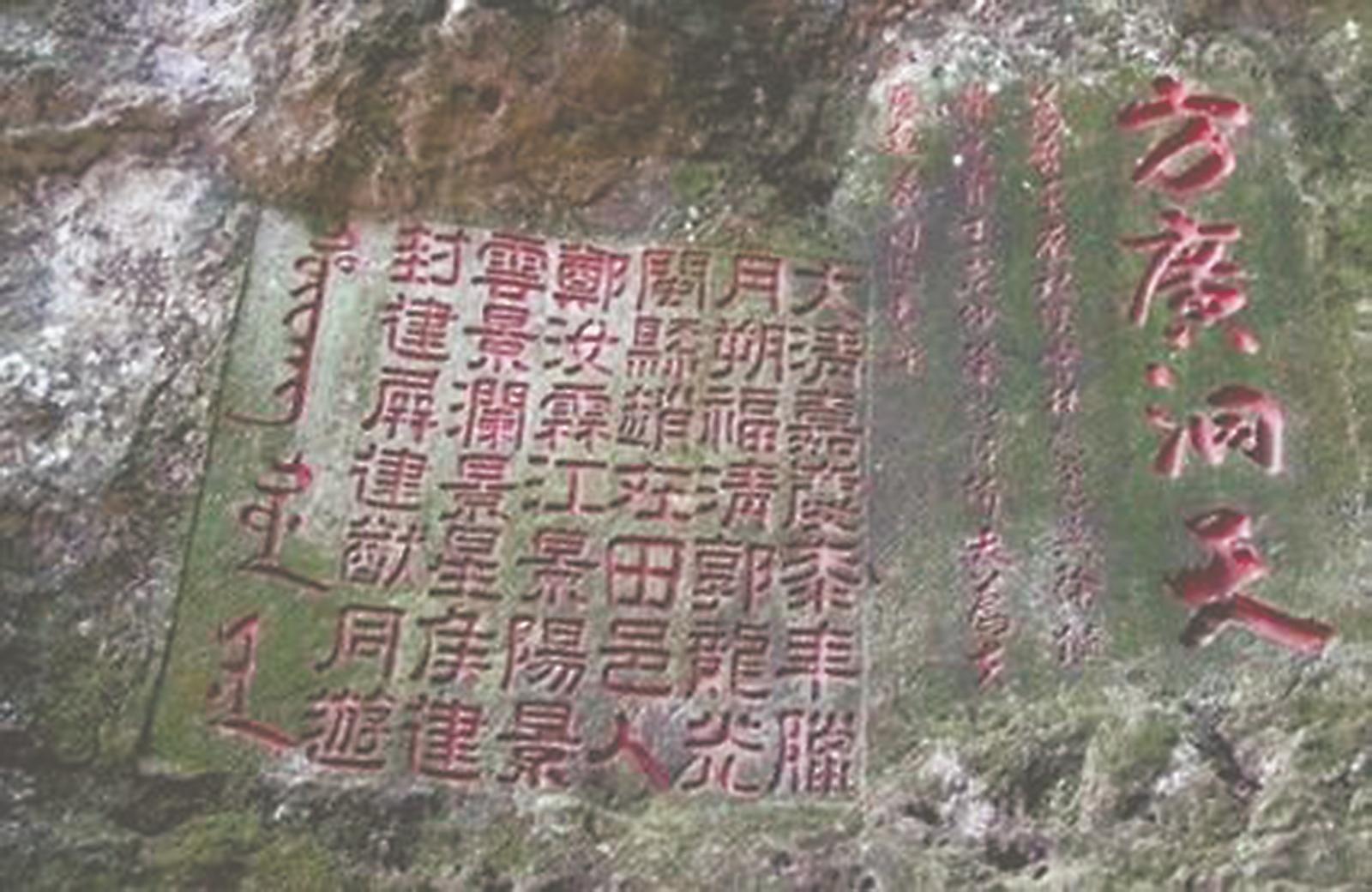

方广岩寺位于永泰县葛岭镇东北方向约4公里处,留有赵在田题刻。在海拔300余米处的半山腰,那里有一个天然大溶洞,占地面积约400平方米。自宋建隆二年(961年)始,建在溶洞中的方广岩寺,整组建筑依山悬空而筑,明、清多次重修,历经千年风风雨雨,香火始终没有断过。尤其珍贵的是,方广岩留有不少历代摩崖石刻。

其中,清嘉庆年间的福清郭龙光、闽县赵在田、永福江景阳等人隶书直行的游览题刻(左上图),末署款为满文。题刻字字清秀,入石三分,虽经几百年风雨侵蚀仍清晰。

赵在田卒于道光十六年(1836年),入祀凤池书院乡贤祠,后因凤池书院裁撤改祀吴山赵厝祠堂。著有《琴鹤堂集》行世。

(作者为福州西外宗正司研究会会长)