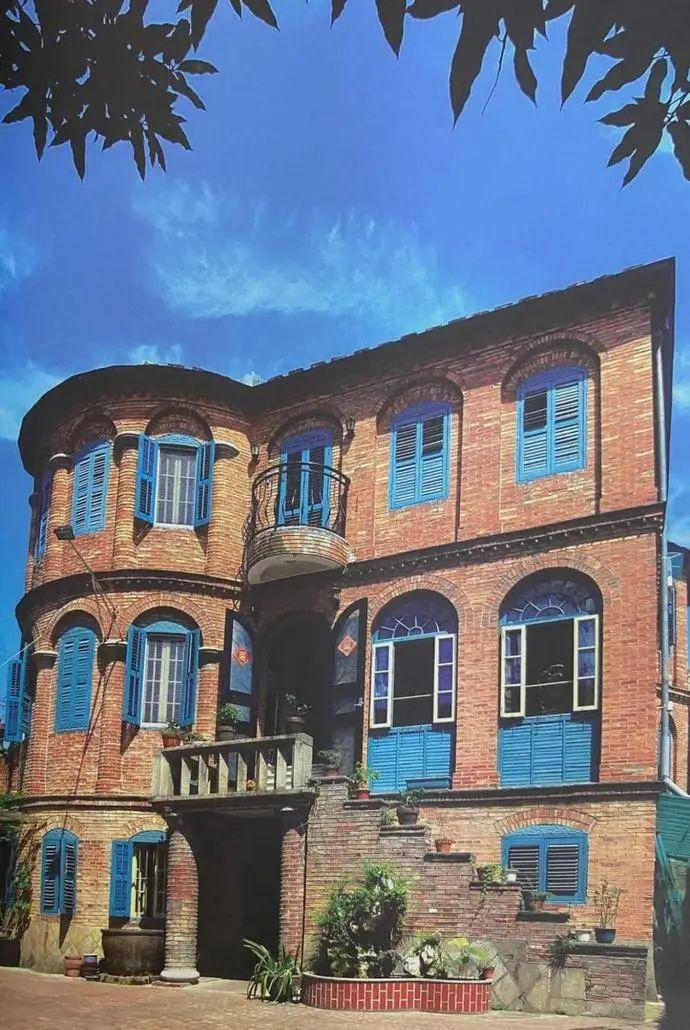

回味老仓山清河庐,探进阳台的龙眼枝与几代人的故事……

闽声传媒 今天

点击上方「闽声传媒」关注订阅号哦!

在福州老仓山东山别墅陈道亮家的院子旁

便是复园路清河庐

龙眼树的枝丫探进了阳台

几代人个故事由此开始

1954年,陈国清一家暂住时与来访的朋友留下的合影

建造清河庐的是茶厂老板陈廷炳,20世纪50年代中期他将茶厂改建为仓山影剧院。他也是陈道亮父母的好友,陈道亮家在清河庐暂住过两年。“小时候我们家小孩去仓山影剧院看电影都是免费。”陈道亮对于清河庐十分熟悉,也看着它几度转手。

60年代,侨领富商俞昌檀的夫人李明月将位于上下杭延平路的房产与清河庐置换,后来老太太一家去了香港定居。

80年代老太太的后人回来大改造了一番,将房屋加固,住了几年,之后便闲置下来。后来,90岁高龄的李老太太考虑将这处产业出售,很多人来询问,第一句话便是:“这房子拆了能盖多高?”老太太一概拒绝,她希望能将老宅转给有能力维护它的人。

整改前的清河庐

“我在香港的家,就在老太太住的地方隔壁街区,我们彼此间也有共同认识的朋友,当时我一直想在福州找最理想的居所,虽然之前也住了很多地方,但是这样一栋老宅非常吸引我。”在郑少丹承诺修旧如旧后,老太太很快便同意了。

郑少丹的夫人也是个“老仓山”,他们婚后很长一段时间住在现在已经消失的汇丰弄3号。“住进来后,我们慢慢了解到更多的历史。有趣的是,其实我们早就与这里有着联系。”郑少丹夫人的祖父陈善陶是很有名的木匠,本地人都称他为“依陶师”,直到现在,在古董市场上提起这个名字,内行人都还知道。

20世纪20年代,他在周厝巷开办了陶陶木器厂,就在俞昌檀的荷园公馆隔壁。新中国成立后,陶陶木器厂并入仓山木器社,置换到汇丰弄的宅子里,陈善陶一家便搬了过去。“我后来听一些老人谈起,俞昌檀家的家具也皆是陈善陶所做,有段时间为了讨要欠款,他还追去福清找俞昌檀。”

如今的清河庐

在汇丰弄居住的日子,让郑少丹体会到老宅的一些不便之处,主要是卫生间。所以在修复清河庐时,这是他很关注的环节。还好在20世纪80年代老宅的第一次改造中,这些因素已经被考虑进去,接上了市政的排污系统,同时老宅的木构地板也替换为坚实的水泥地,这让郑少丹少费了很多心,他更多考虑的是如何将老宅恢复成原来的样貌。

对旧物一直很痴迷的郑少丹,平日里就很关注旧物修复,观察那些修复的细节。他特地去了香港半山的景贤里,那是一幢历史悠久的大屋,在后人的维护下一直保护得不错。香港兴起古迹活化运动后,景贤里便每个月开放几天,由义工维持参观秩序。

“那里做得特别好,它的修旧如旧,不是做旧,而是真正的维持原本的状态,比如一排栏杆缺了一根,他们会找到这个材料原来的产地,把这根石柱按样子补过来,补好后不做处理,就是崭新的,并且在一旁会做标识。老宅里还有专门的展览空间,对老宅里的部件做展示,比如瓦片是石湾陶瓷,在内地的什么地方生产,这些修复细节都会被记录下来。”

郑少丹很赞成这样的修复。这些年他也去了很多地方,看不同的修复方式,比起修完特地做旧似乎从未破损过,郑少丹更喜欢那些修完留痕的旧物,“你会在那里感受到时间的痕迹”。

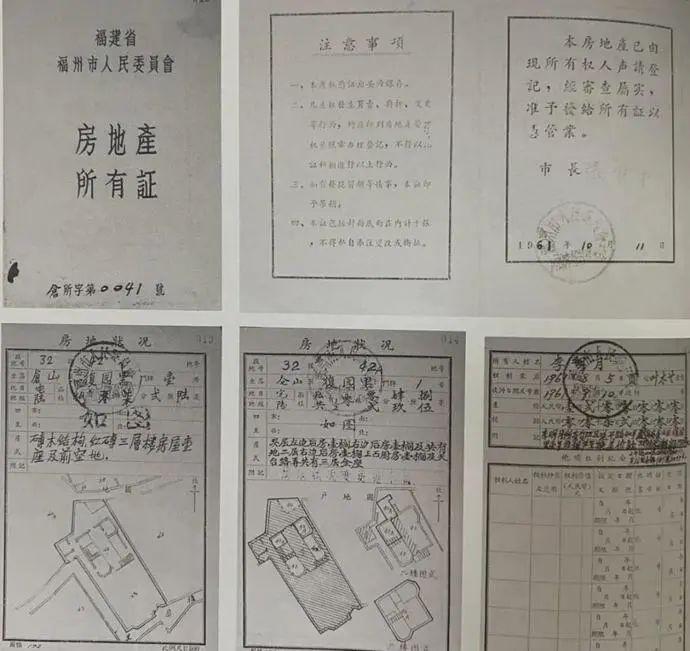

清河庐前房主李明月女士的房产证

“重建一处‘老’宅绝对比修复一处老宅来得容易太多,处理老宅的过程中,遇到了许许多多之前装修新房所没有遇见的问题。而且我是希望它能好住实用,而不是成为一处文物。买下这宅子后,我在香港遇到了一位有修复老宅经验的设计师,他建议我必须要先住进老宅才会知道怎么修老宅。”

于是郑少丹在修复进行到一半的时候,便住了进来,很快他就发现了更多的问题。

“比如这个楼梯的空间,原来走来走去不会有感觉,但当你住进来后会发现,老宅的楼梯空间太小了,特别不方便老人上下。于是我便将楼梯的扶手做了改造,将空间扩大。还有布线,必须是明线,这样需要修理时就不会对老宅产生二次破坏。”

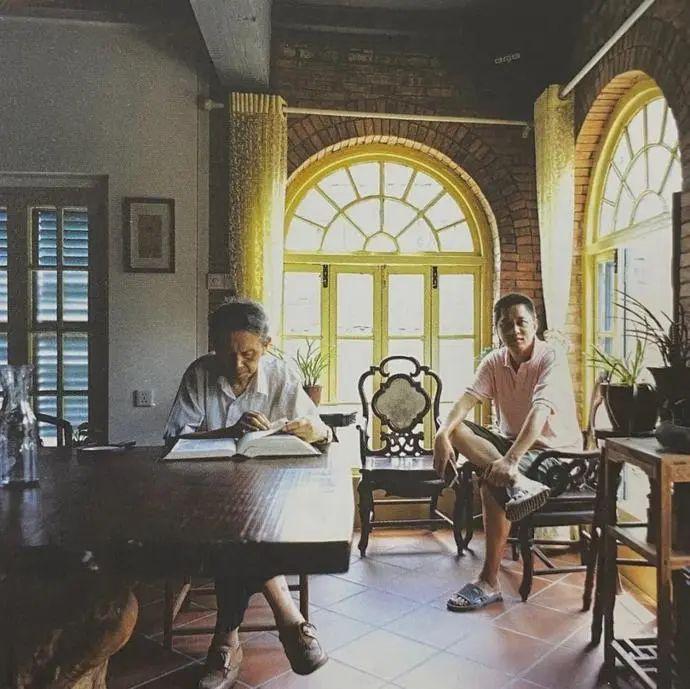

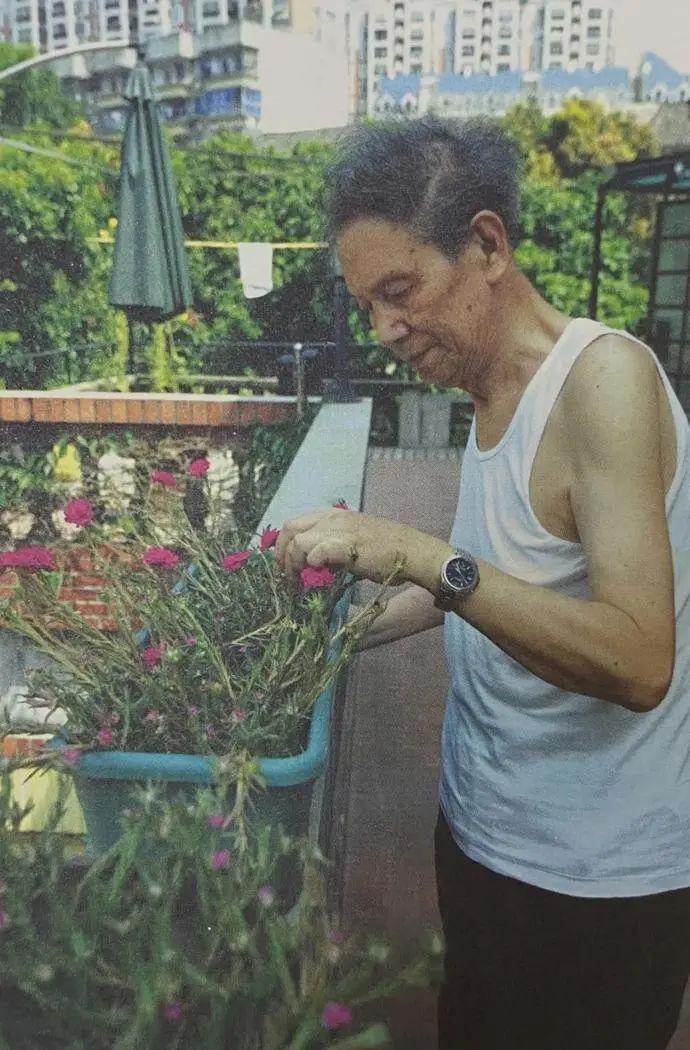

郑少丹对老宅内部的空间做了一些简单的调整,让它更适合一家人的生活习惯。郑少丹的父亲也住在此处,老人家特别喜欢这样的旧式别墅,同时周边的人文环境也非常好。

郑少丹对内部做了调整

郑少丹花了近两年的时间才完成了对清河庐的修复,修复的花费逼近他购宅的费用。在外观上,他修复了一些上次改造中造成的破坏,让老宅尽量恢复原貌。

百叶窗是仓山老洋房的特色之一,也是最容易破损之处。“当时我找了两个师傅,一个是给三坊七巷做修复的,一个是古董市场上做家具修复的。老师傅知道古法,做法真的不一样”。修复时百叶窗要全部重新上漆,而且得先清理掉原先的,再刷新漆。

在色彩的处理上,郑少丹特地找来了跟他一起画画的好友卢焚。卢焚也是一个“老仓山”,家里的老宅原本在岭后,还有一大片茉莉花田,祖上以种花为生,他对于老仓山的色彩很是熟悉。

新主人带来了新生活习惯和新气息

如今郑少丹一家已在清河庐里住了好几年,在他看来对老宅的维护是长年累月的事情。“老宅最头疼的就是白蚁,我们家虽然已经被改造成水泥地板,但还是有很多木构的东西,每年一次的除蚁是必不可少的。二楼三楼的居住空间我还是选择木制的地板,但会特地去淘老木料来用,老木料的木质比较紧湊,不像新木料那么松,白蚁最喜欢的就是新木料。”

清河庐里还有一口古井,郑少丹花了很多时间来让古井能够重新使用起来。古井使用一段时间后,水质就会发生变化。与新别墅不同,老宅有许多空间需要重新设计与再利用,这就得花费更多的时间去磨合。

在福州的时候,郑少丹喜欢邀请三五好友闲坐谈天。“老宅只要有人住起来用心维护了,它便不会消失,同时你也会发现比起其他居住体验,这一带的生活能给你带来更多的趣味与感触。”

...

链接:侨领俞昌檀 简介

民国7年(1918年),他26岁时远渡重洋,侨居印尼。由于勤劳俭朴,精明能干,事事躬亲,且善于摸清行情,随机应变,慧眼独具,使所经营的远和公司日臻扩展。除经营布业及土特产外,又兼营房地产、橡胶、烟丝、砂糖、木棉等业务。成为福清旅外侨胞中的著名企业家。

从30年代中期至40年代,昌檀富甲一方。他思想进步,热爱祖国。抗战初期,积极发动侨胞捐购飞机献给祖国抗击日军。民国28年,其长子兆斌在延安抗日大学结业后奉派赴西安八路军办事处工作。次年被国民党特务拘捕,经陈嘉庚等多方营救,获释后返回印尼。昌檀毫无责怪之词,仍然支持兆斌参加印尼共产党领导的抗日救亡运动。

他热爱桑梓,关心家乡教育事业,民国24年就捐赠巨款,营建校舍,创办西园小学。1958年,其遗孀、儿女承其遗志,捐款30万元,在福清城郊创办昌檀中学(后改为昌檀工业学校),同时又捐款30万元兴建福清华侨中学昌檀楼(教学楼)。1985年,其女华贞捐款13.5万港元建造西园小学教学楼;1989年又捐巨款为福建师范大学福清分校(原昌檀中学校址)建昌檀图书馆。