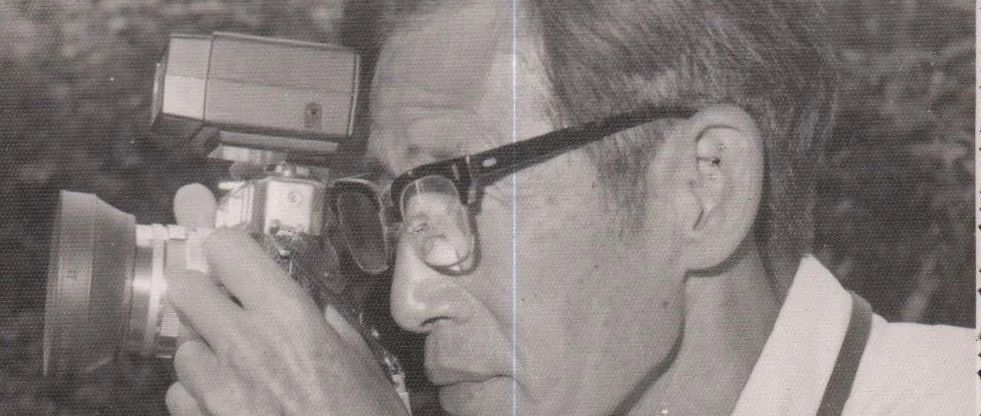

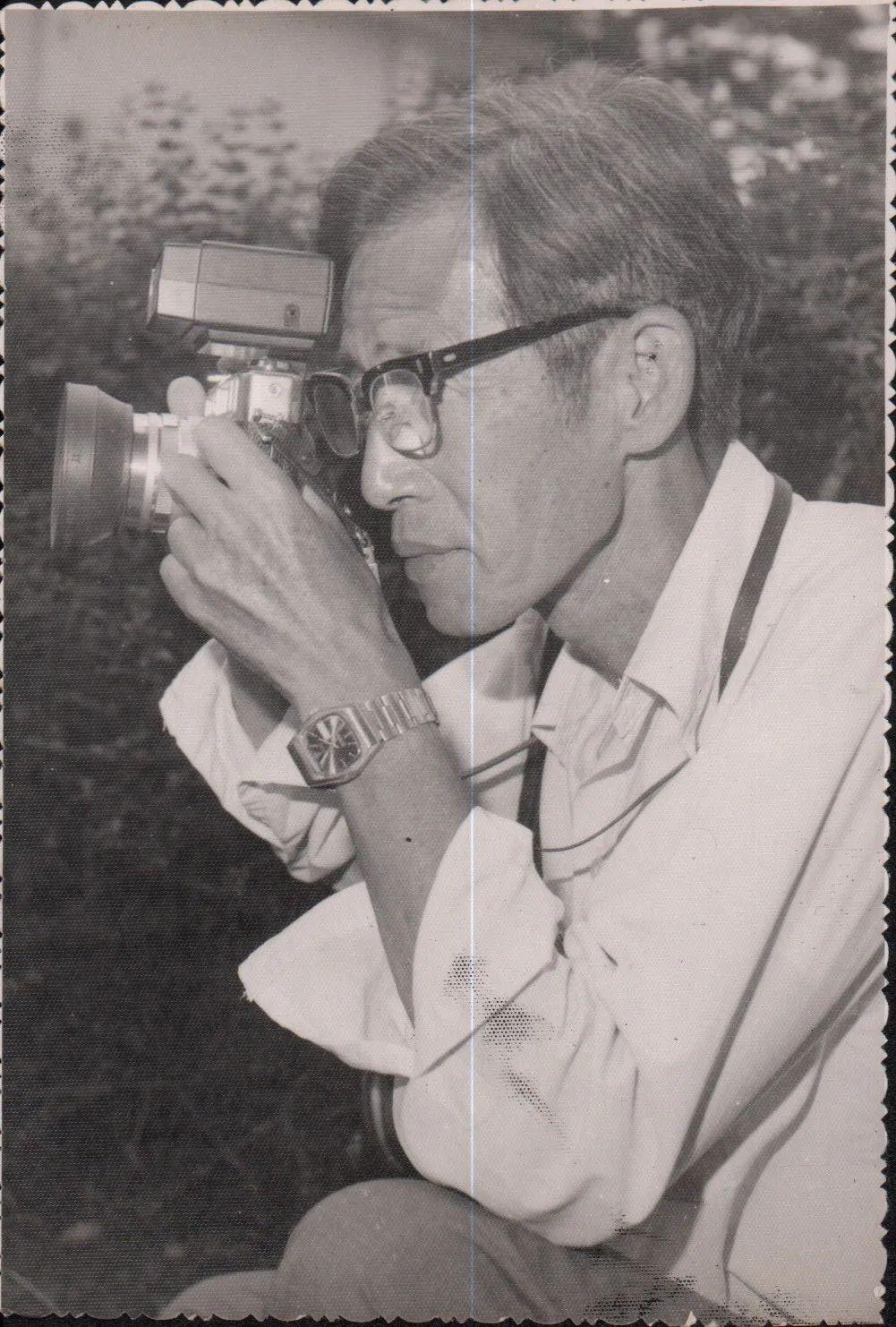

漳州已故摄影师高南君在上世纪五十年代至七十年代间,拍摄众多工农业生产照片,向人们展示了漳州当时农民日常的生产生活;记录过去旧城区的面貌,成为历史的缩影。 11月20日,在高南君诞辰100周年之际,漳州市图书馆记艺展厅举办高南君摄影作品展,共展出12组与漳州城市发展风貌有关的主题摄影作品。

高南君

古城踪影

▼

历史已写下一千三百多年的漳州古城,拥有众多古庙古塔古民居古建筑和古道路。无论何方游客到来寻古探幽,对此种种景观,大都啧啧称赞,留下深刻印象。而城内几代老居民,因拥有众多“家宝”莫不感到自豪。

岁月沧桑,时过境迁,如今,这些老照片所记载场景,比之七八十年代后至今的城市现代化建设的古城新容,全都旧貌换新颜了。

这组旧照所示踪影(今已无踪无影)。或许可为人们回忆古城的时候,提供可贵的(一小部分)历史见证资料。 (摄于1945-1954年)

南门溪捕鱼图

▼

过去,南门溪是芗城南郊澄观道、厦门路等路段数以万计的居民赖以生存的饮食用水水源。南门溪自身的环境,具有既朴素又幽美的天然风景。而南门溪由于水质清澈水流平缓,水里鱼虾等小水产丰富,成了船民们据为生息的地带。人们眺望南门溪流域里的船只运输来去匆匆,捕鱼人行踪种种,又是南门溪另一道风景线。

(照片摄于1954年-1960年)

漳州百货大楼

▼

铁道兵铺轨到漳州站

▼

我省第一条铁路鹰厦铁路,在铁道建设兵团全力以赴的努力下,由北至南,日夜铺筑,在1958年夏铺轨到漳州站的郭坑……

(本组照片摄于1958年)

春耕

▼

闽南地处于东亚热带东南部,气候温湿,素有“水果之乡”美誉,更有 “鱼米之乡”的实绩。过去,我市龙海榜山、颜厝以及云霄东厦一带,是主粮稻米的主要产地。上世纪六十年代,龙海黎明大队的潘无毛,是水稻高产能手,他培植的稻谷亩产700多斤,闻名全国。

现展出这组旧照,说明上世纪六十年代直至今朝,农民兄弟姐妹们为种粮所作的每一不可或缺的程序,也说明他们付出的辛勤劳动过程。

放排之歌

▼

筑堤防洪

▼

1960年6月9日漳州遭遇特大洪水后,南岸土堤被冲溃夷为平地,石堤的基础也严重受损。面对如此灾难,全市人民在市委领导下,及时抢修石堤基础设施,掀起重建南岸土堤热潮,终于在1961年8月初,全线胜利竣工。

就在防洪堤竣工后的9月13日又一次大洪水,水位超过中山桥警戒线4.06米,仅低于1960年“六九”特大洪水0.17米,且水位停滞在警戒线长达178小时,是有水位记录的最长时间。新建的防洪堤经受住了这个严峻的考验。

漳州汽车客运往事

▼

漳州汽车运输业,自从1919年建立民营漳码马路汽车公司之后,有漳诏、漳嵩、漳龙等汽车公司,一直到现今的福建漳州市长运集团有限公司的营运,经历了八十多年的风风雨雨。

上世纪70年代的民兵

▼

上世纪70年代,为顺应国外国内形势发展,我国全面组建民兵队伍,凡18岁以上青壮年国民,都参加组织接受军训。在那年代,民兵们个个意气风发、精神抖擞,训练时都能坚定地学好滚打摸爬等军事技能。此举既让群众掌握军事知识,激发爱国热情,同时又锻炼了身体。

收获时节

▼

漳州芗城以东,龙海的颜厝及至榜山、龙文区的步文一带的平原,所拥有的农田面积广袤,气候属亚热带,农作物生长快,收成多,农民耕种水稻已有悠久历史。解放后,尤其是全国实行公社化之后,农民组织起来发挥集体的智慧和力量,使得粮食年年增产丰收。

在这年代,公社实行出工记工制度,凡有农事集体出工。在农作物的播种、管理、收获等时节,我们可以在田野里看到农民兄弟姐妹们在辛勤劳动的情景,场面十分“闹热”。

总之,本版图片所描绘的田间地头众多社员热火朝天的集体劳作场面,今已不多见。图片记录的内容已成为人们记忆深处的往事。

漳州建州1300年庆祝大会

▼

1986年12月29日,这是漳州人民值得记忆的一天。这天全市总动员,各县、各机关单位、各工厂和中小学生组成彩车列队,以及各具特色群众方阵,齐集市区马肚底大体育场,6万多名干部群众涌进体育场,载歌载舞,参与“漳州建州1300周年庆祝大会”,盛况空前。之后,还进行了文化踩街活动,漳州市区万民同欢。

当时笔者作为摄影人员,全程参与庆祝活动,用五个胶卷把各个精彩画面尽入镜头:看那拥满人的会场主席台和观众席,那彩车列队、少女舞蹈、少儿舞花等六方队,庆祝大会不断掀起高潮。现在回想起来,仍让人心潮澎湃。现撷取部分照片,以飨读者。

1991年春节高南君“乡情”摄影作品

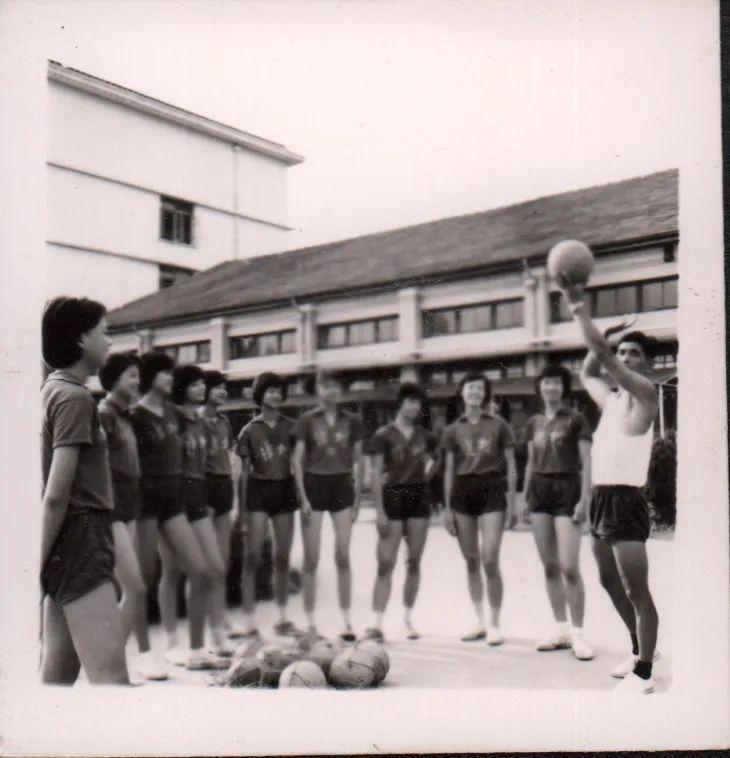

女排姑娘风采