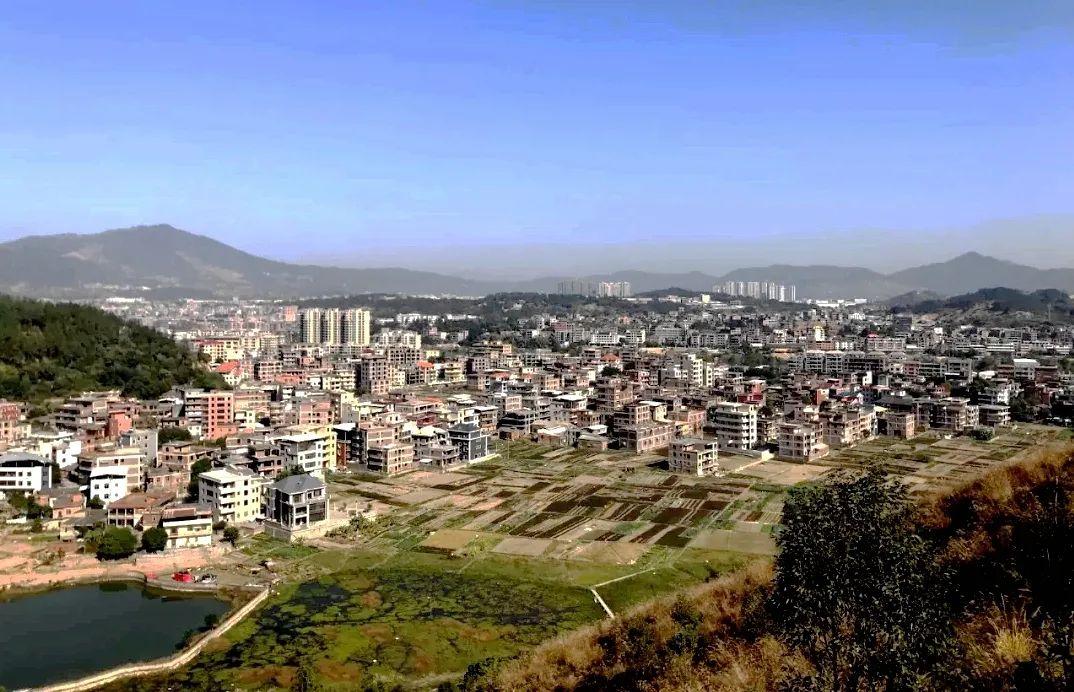

南安贵峰村

这一站,贵峰村

南安市溪美街道·泉州

贵峰村位于南安市区西北部。历史上人文荟萃、文风昌盛,小小村庄,在明清时代有“三进士六举人”。

这个小村依山傍溪、风光旖旎,而且凭借人人读诗诵诗而荣膺"中华第一诗村"的美誉,备受海内外媒体的关注,慕名前来探访者络绎不绝。

一个小山村何以诗风鼎盛备受瞩目?这得从一个德高望重的印尼老华侨说起……

卅余载回乡,只为教村民读诗

现已年届期颐之年的王国明,从1984年开始,每年夏天,他都要乘坐5个多小时的飞机,从印尼渡海回到贵峰村,不为别的,只做一件事——教村民们读诗。

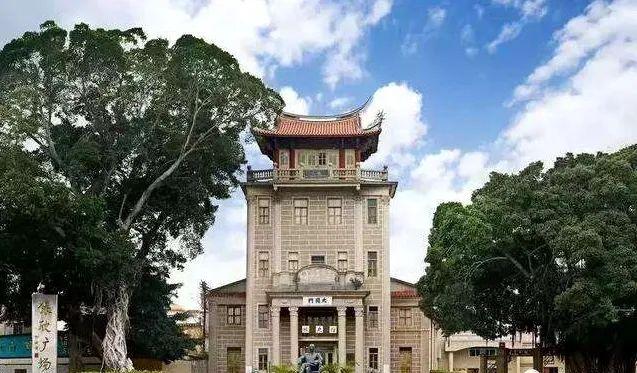

王国明,生于1927年,自幼喜爱中华传统文化,特别是学生时代老师曾用闽南语吟诵古典诗词,令他印象深刻。1948年,因生活所迫,当时在培元中学读高一的王国明不得不辍学。

创办于1904年的泉州培元中学,王国明就曾在这里求学

在当了一段时间学堂老师后,他远渡印尼雅加达谋生。一开始,他只能摆地摊谋生计,并学习当地语言。半年后,颇具语言天赋的王国明已学会一口地道的印尼语,渐渐融入当地生活,事业也蒸蒸日上。

上世纪60年代的印尼雅加达

1984年,事业有成、两鬓斑白的王国明返乡过春节,正巧当时村里十多位民办老师因转正需要补习文化知识,喜好诗词的王国明便承担起诗词教学工作。

他发觉,村里50岁以下的男女大多不知平仄、不懂吟诵,这让他感到有些失落。王国明说:“当时和村里的年轻人交谈,我察觉有很多话他们都听不懂。我跟他们说,乡土方言要纯粹,外洋一些小学每周要上乡土方言课,我感觉这个可以借鉴。”

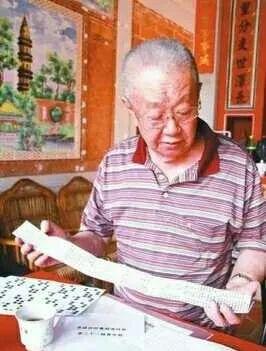

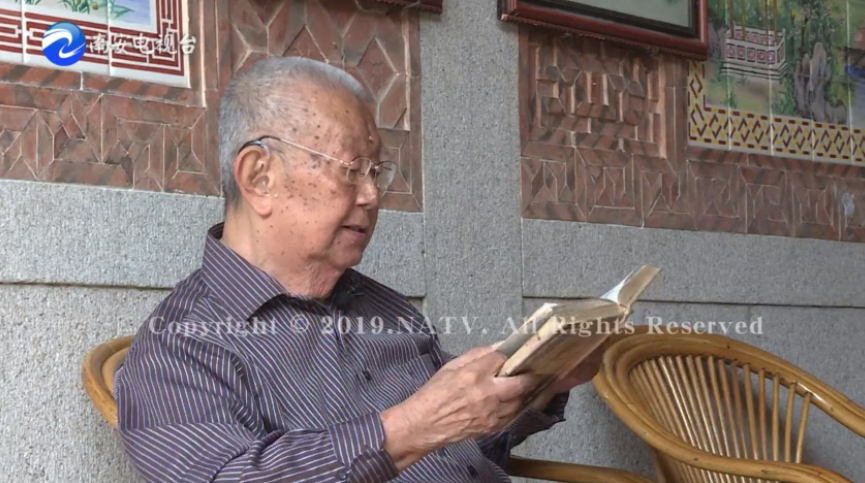

王国明在查阅资料

说干就干。王国明决定每年暑假在贵峰小学开班讲授诗词。为了办好读诗班,他跑遍书店,搜集唐诗宋词书籍,翻看辞典,查阅大量古典诗词声律材料,并多方求教、自编教材、自创吟法,最终用闽南语独创了200多首吟唱诗词。

1986年,59岁的王国明开启了本人新的人生篇章:在家乡贵峰村创办了第一期读诗班。首期读诗班一会儿吸引了70多名村民前来上课,其中既有稚嫩的孩童,也有白发苍苍的老叟。教室坐不下,就站在走廊上。三伏天,学员们虽热得汗流浃背,学诗词的热情却始终未减。在读诗班的影响下,1996年,贵峰诗社成立,迄今已出版十多本诗集、教材。

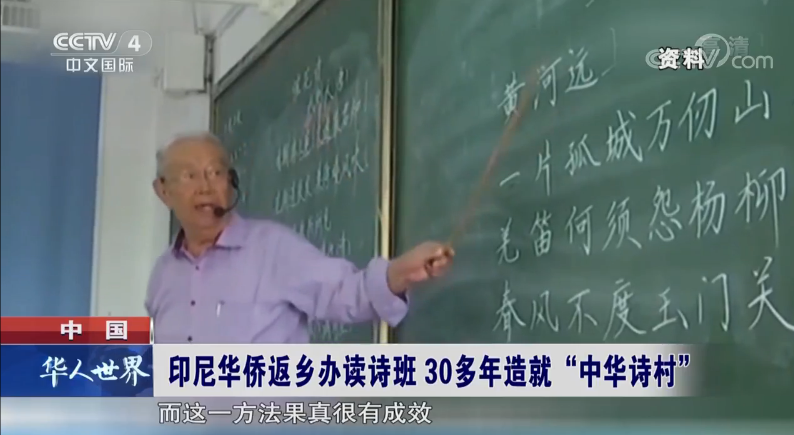

王国明在教村民们读诗

远近慕名而来,倾囊授诗万余人

贵峰村办读诗班的消息很快传播开来。第二期读书班开班时,来了很多外村人,王国明来者不拒,1个班坐不下,就办成了2个班。到了第三期,热度依旧,读书班扩到3个班……

“不只有南安本地的,还有泉州市区的,后来还吸引了来自宁德、福州、三明、厦门等地的学员。”贵峰诗社副社长王赎回长期辅佐王国明操办读诗班,他说:“宁德的诗友听说我们办了读诗班,40多人包了一辆大巴过来,连福州连江也组团过来”。

已93岁高龄的王国明仍然手不释卷笔耕不辍

这么多外地诗友、学员过来,食宿怎么办?王国明除了安排外地学员住宿,还请来两名厨师做饭,为学员们免费提供伙食。考虑到暑期天热,细心的王国明还安排在每天第二节课下课后向每位师生提供2个碗糕。这对于王国明来说,是一笔不小的开支,但他依然乐此不疲。

王国明给孩子们上诗词课

今年,读诗班已进入第36个年头。除2003年因非典停课外,读诗班每年举办一期,已教授3000多首诗词,开启了1万余名学员的诗歌人生,吟诵诗词成为贵峰村一道独特的风景线。

诗礼传家久,中华诗村美名扬

腹有诗书气自华。贵峰读诗班30多年的坚持,给小山村带来了巨变,“野老牧童随口唱,贵峰村里尽诗声”的盛景,传为美谈。

目前,全村一半人都会吟诵诗词,村民进修诗词后,提高了文化素养,越来越自信。目前,贵峰村有1000多人在外做生意,生意上交往时不经意间体现出来的诗词素养,让生意伙伴不禁为这份内涵点赞。即使村民有纠纷时,诗词也成为调停摩擦的利器。

贵峰小学的师生们用闽南语吟诵诗词

王国明30多年如一日的坚持不懈,深深打动了村民,他们也纷纷效仿起来,海内外贵峰人通过种种形式捐助家乡建设。走进贵峰小学,每间教室都刻着不同捐献人的名字。村里的孤寡老幼、弱势群体,也得到了由热心村民发起成立的贵峰阳光爱心基金会的关爱。

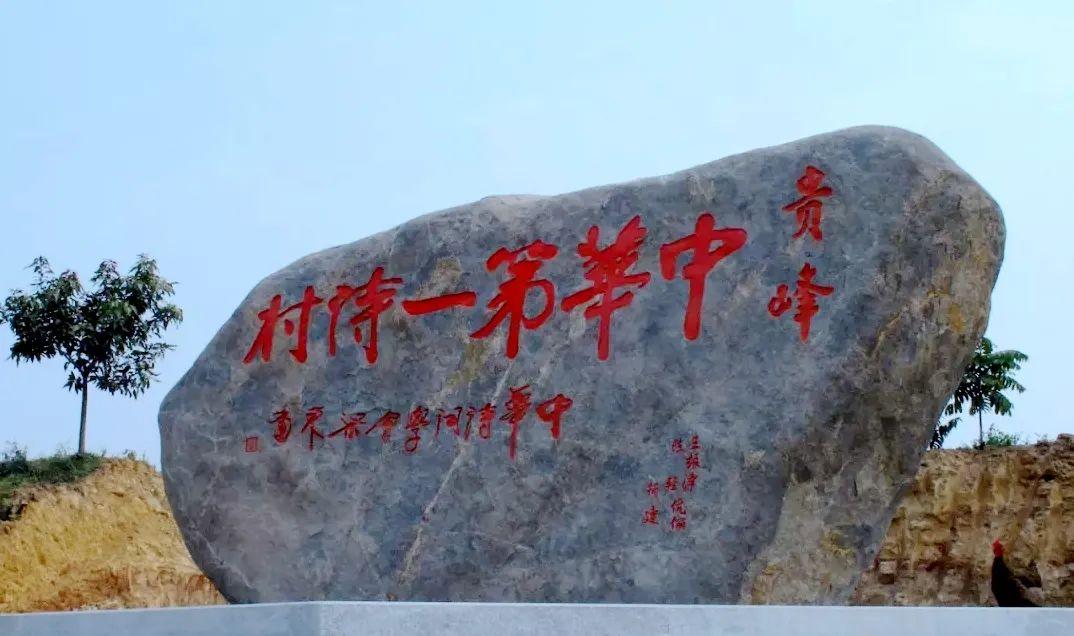

如今,这个历史上“三进士六举人”的古村,乡风文明在村里尽情绽放。全村6000多人中,大专以上学历1000多人,博士、教授十多人,中华诗词学会会员25人,中国楹联学会会员22人。1995年年,中华诗词学会授予贵峰村“中华第一诗村”称号。另外,村里还办起了贵峰诗社,并有自己的诗刊《贵峰诗村》,村民们俨然是一个诗风炽盛的诗人群体。

贵峰村史上就是文风熏染,曾出过“三进士六举人”

"乡教承延负我肩,书坊到处觅诗篇。平生浅学虽无几,将尽所知荐少年。"

这是王国明自己写下的诗作。诗礼传家,耕读传家。传统中国人的生活方式在贵峰村村民身上得到了继承与弘扬。他花了30多年,让失落的传统重回家乡。

王国明与村民们在诗词班结业后合影留念