7bf6dccb-5043-4637-b6a4-6b29befbafcf_batchwm.jpg)

7bf6dccb-5043-4637-b6a4-6b29befbafcf_batchwm.jpg)

原创

原创

福建日报·新福建客户端 10月14日(福建日报记者 吴洪)刚刚过去的“十一”黄金周,福州三坊七巷、永泰嵩口古镇、漳州历史老街等主打传统风味的景点备受省内游客青睐。闽台传统建筑文化一脉相承,在台湾散落着许多源自福建的古建筑,它们既是闽台之间同根共源的历史见证,也是闽台百姓情感联系的桥梁。

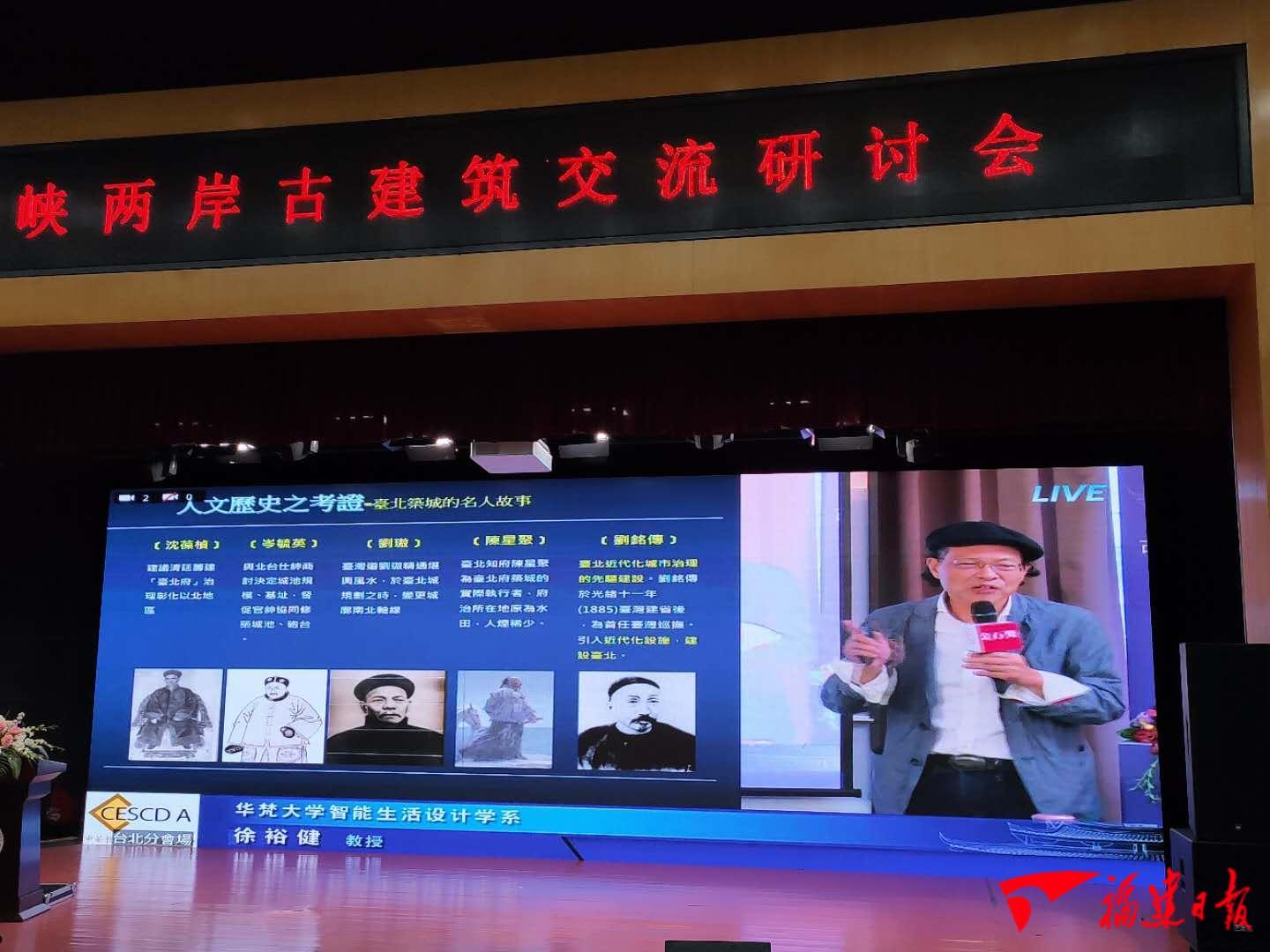

近日,2020年海峡两岸古建筑交流研讨会在福州大学举办,并在台北设立分会场,两岸业界专家学者通过网络连线的方式共聚一堂,共同探讨闽台古建筑的文化渊源、保护传承及活化转型。

■特邀嘉宾:

中国民族建筑研究会民居专业学术委员会副会长 戴志坚

台湾艺术大学艺术管理与文化政策研究所教授 李乾朗

福建师范大学闽台区域研究中心主任 谢必震

台湾华梵大学智能生活设计学系教授 徐裕健

福建工程学院设计学院台籍教师 杨宝华

守护传统建筑的文化温度

记者问:福建与台湾一水之遥,闽台传统建筑既保持了中华传统建筑的共同特征,又随着福建移民迁徙入岛,而呈现出鲜明的闽台特色。请问,闽台传统建筑最大的特色是什么?闽台携手传承与保护传统建筑的意义何在?

戴志坚:由于台湾早期移民主要来自福建闽南地区,因此红砖古厝的闽南派建筑是台湾最常见的建筑形式。不过,在风格、流派上,这类建筑又因地域不同有所差别。比如,泉州派建筑的用料修长,瓜筒多呈瘦长的木瓜形;漳州派建筑的用料粗壮,瓜筒多呈圆肥的金瓜形。台中雾峰林宅、台北板桥林宅就是漳州派的建筑风格,台北艋胛龙山寺、鹿港龙山寺则是泉州派的建筑风格。由此可见,在闽台传统建筑文化的交融过程中,以福建文化向台湾地区延伸为主流,而闽南文化是最主要的影响源。

李乾朗:台湾传统建筑除了具有闽南派特色外,也受到福州派、客家派等其它福建派系民居建筑风格的影响。比如台中雾峰林宅的花厅,就是典型的福州式屋架;新竹县北埔天水堂姜屋、屏东县佳冬萧屋等客家传统建筑,虽呈现出南北各异的在地化客家建筑风格,但宗祠、公厅等都再现了客家人家族聚居的特点。闽台共同保护好有历史渊源的传统建筑,就是在传承文化、守护历史,让更多台湾民众意识到台湾文化是中华文化的组成部分。

谢必震:早期台湾许多闽南派建筑的木材、石材、砖瓦等建筑材料是从闽南运送来的,有的石雕甚至是在福建雕好之后再运到台湾安装。因此,闽台传统建筑上的装饰,无不深深地烙着中华传统文化的烙印,内容题材则多典出于古代文学典籍、历史故事、章回小说、神话传说、民间传奇等。许多年来,闽台民众出入古宅祠堂、寺庙宫观等传统建筑,耳濡目染、潜移默化,中华传统文化的精髓早已注入心田,成为彼此共同的文化认同,这是去不掉的“中国化”,也是台湾文化的“根脉”所在。

当都市建设遇上历史古迹

记者问:古建筑是历史文化的载体,是城市记忆的灵魂所在。我们该如何处理好古建筑保护与城市发展的关系?两岸业界有哪些经验可以介绍?

戴志坚:对于重要的文物建筑、历史建筑,应坚持修旧如旧的原则,坚持“三原性”——原材料、原工艺、原设计。比如,修复时要坚持木、石、砖、土泥等原汁原味的材料,如果用了现代的水泥、铝合金、琉璃瓦等材料,就把文化遗产破坏掉了。对于普通的古建筑,则可以借鉴现代科技手段让古建筑得到合理保护,比如利用钢柱钢梁来强化古建筑的结构等。闽台业界应加强沟通与交流,传承共同的建造技艺。

李乾朗:台北府城的北门叫做“承恩门”,落成于1884年。从1977年至2016年的39年时间里,这座历史古迹的北面一直被高架桥挡住。直至2016年,这座高架桥才在各方呼吁下拆除完毕,使“承恩门”重现往日风采。因此,当都市建设遇上历史古迹,应当首先注重一座城市的人文价值,因为它承载了一段城市的历史,这种特有的价值不应受任何政治意识的影响。如果城市开发时遇到了不得不移动古建筑的情况,可以为将原有的材料拆卸下来,再移动到合适位置重组,尽力在开发与保护之间寻找到平衡点。

徐裕健:古建筑的修复与利用是解决都市可持续发展力量的出口。在台北,除北门基本保留、西门已拆除外,南门、小南门和东门都是复建的。如果在都市发展的洪流里,能建立科学规划体系,充分保护好传统建筑,古建筑就能成为讲好都市故事的户外博物馆,从老宅变成都市发展的新力量。当然,在保护与开发的过程中,仅靠地方政府投入是不足够的,还要发动民众的力量,共同去开展社区营造,可以找到共同的归属感。以三峡老街为例,那是台湾东北部最长的老街之一,曾面临房屋破败、人口外迁、业主搬离等诸多问题。后来,在地方政府的辅导和监督下,以民众意愿为主体,引入各领域专业人士共同改造,不仅完善了旧有的建筑风貌、街巷格局、公共设施等,也推出了新的“商圈”,整体提升了老街的经济营收。

活化古民居助力乡村振兴

记者问:近年来,福建引进台湾乡建乡创团队开展乡村振兴工作。在美丽乡村建设中,传统老建筑可以发挥出怎样的作用?如何实现“活化”,为乡村振兴注入新活力?

谢必震:无论是传统老建筑本身,还是附着在老建筑上的装饰艺术,都可以变成文化创意产品,比如扇子、杯子、T恤、书包等,这不仅丰富了乡村游的内容,也传承和传播了传统文化。在这方面,台湾有不少可以借鉴的经验和做法,两岸乡建乡创团队要多沟通多交流,把福建丰富的古民居资源实现历史再现、文化再生,为乡村振兴提供可持续发展的生命力和吸引力。

徐裕健:台湾乡村社区营造起步较早,最主要的经验是“活化”。以活化古民居为例,乡村里部分条件比较合适的古民居,可以通过修复,变成吸引游客“过夜游”的民宿,体验传统民居的生活方式。活化最大的意义是赋予原本沉睡的资产新的社会意义,为年轻人提供就业岗位,从而吸引更多青年留在乡村,一起投入乡村社区营造,实现可持续化的运营。

杨宝华:近段时间,有多支台湾乡建乡创团队活跃在福建乡村,参与乡村振兴工作。仅在永泰,就有嵩口镇、长庆镇、同安镇等乡镇聘用了台湾团队,可见闽台业界在乡村社区营造方面有着广阔的合作空间。不过,在活化传统乡村的过程中,应避免急功近利,一味引入外来资源、发展外来产业,导致传统在地化特点丧失。比如,永泰庄寨超过2000座,在修复与保护的过程中,应当努力挖掘其中的文化价值、对接特色产业,让各地庄寨成为带动当地传统产业转型发展的助推器,如此传统村落才会活化,农民才能增产增收,真正实现乡村振兴的目标。