在将乐县南口镇舍坑村,时光仿佛在龙窑升腾的烟火中放缓了脚步。这座长约36米、拥有13个窑室的分室龙窑烟火不息,见证了薪火相传两百余年的家族传奇。如今,这窑火的接力棒,传到了“90后”夫妻——吴泽缄与马静文手中。今年1月,他们从都市返乡,成为舍坑窑新一代的“守火人”。他们要做的,不仅仅是守护,更是一场激活古老技艺生命力的“再造”实验。

将乐县南口镇舍坑窑航拍图

将乐县南口镇舍坑窑航拍图

“我是闻着窑火味儿、摸着泥巴长大的。”毕业于西安美术学院雕塑系的吴泽缄,心中始终有一团火,“我们回来,最大的目的就是让窑火继续烧下去,但不能只是原地烧下去。我们要创立一个真正叫得响的‘将乐窑’自有品牌。”

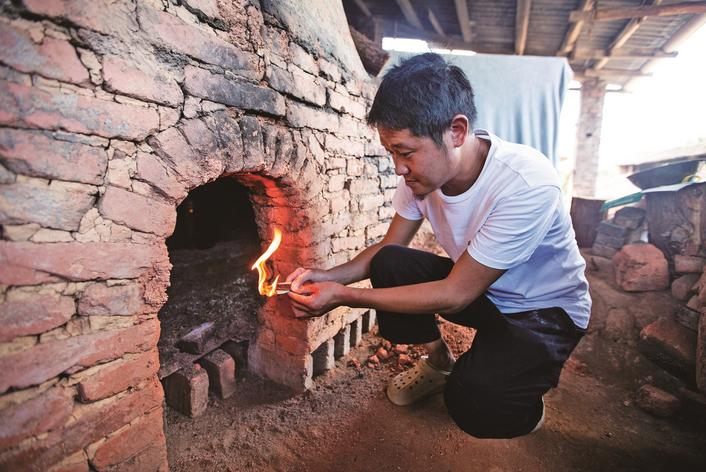

吴泽缄、马静文夫妻俩在商量着如何设计一款符合现代年轻人喜爱的杯型。

吴泽缄、马静文夫妻俩在商量着如何设计一款符合现代年轻人喜爱的杯型。

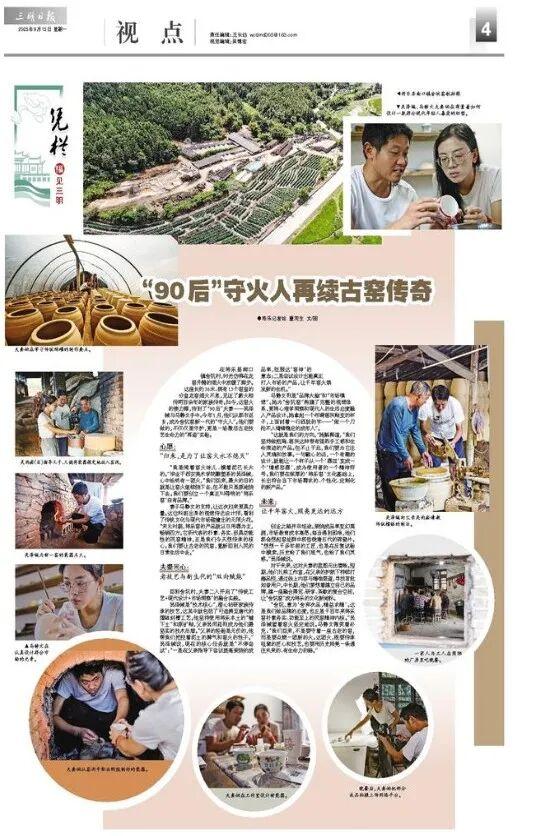

夫妻俩在学习传统陶罐的制作要点。

夫妻俩在学习传统陶罐的制作要点。

妻子马静文的支持,让这次归来更具力量。这位科班出身的视觉传达设计师,看到了传统文化与现代市场碰撞出的无限火花。“宋元时期,将乐窑的产品就以日用器为主,畅销四方。它所代表的朴素、务实、极具功能性的民窑精神,正是我们今天想传承的核心。我们要让古老的民窑,重新回到人民的日常生活中去。”

回到舍坑村,夫妻二人开启了“传统工艺+现代设计+市场洞察”的融合实践。

吴雨崧(右)指导儿子、儿媳将瓷器稳定地放入窑洞。

吴雨崧(右)指导儿子、儿媳将瓷器稳定地放入窑洞。

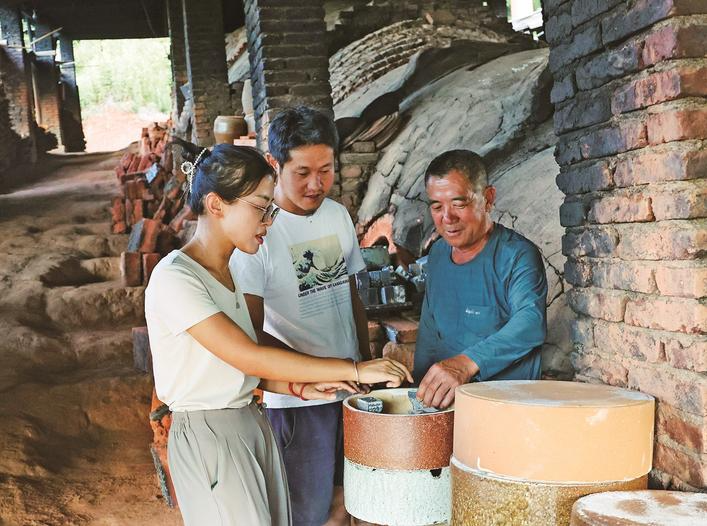

吴泽缄向父亲吴雨崧请教传统擂钵的制法。

吴泽缄向父亲吴雨崧请教传统擂钵的制法。

一家人与工人在简陋的厂房里吃晚餐。

一家人与工人在简陋的厂房里吃晚餐。

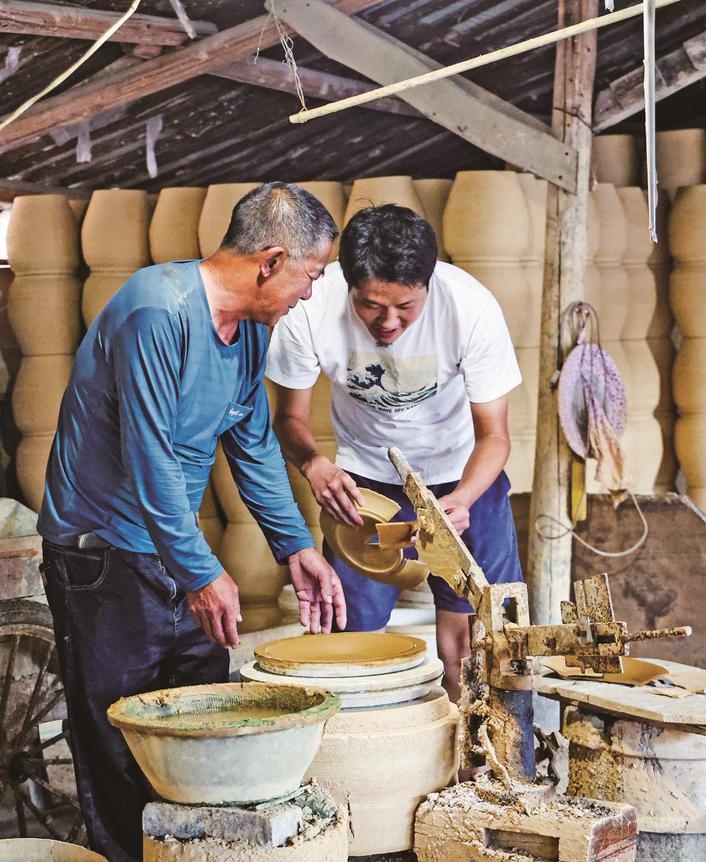

吴泽缄是“技术核心”,潜心钻研家族传承的技艺,其中就包括了可追溯至唐代的擂钵刻槽工艺。他坚持使用将乐本土的“铺下土”和原矿釉,父亲吴雨崧则成为他们最坚实的技术后盾。“父亲的经验是无价的,他帮我们把控着泥土的脾气和窑火的性子。”吴泽缄说,现在的核心任务就是“不停尝试”:“一是在父亲指导下尝试提高柴烧的成品率,征服这‘窑神’的意志;二是尝试设计出能真正打入市场的产品,让千年窑火焕发新的生机。”

吴泽缄为新一窑的瓷器点火。

吴泽缄为新一窑的瓷器点火。

马静文则是“品牌大脑”和“市场嗅觉”。她为“舍坑窑”构建了完整的视觉体系,更将心理学洞察和现代人的生活态度融入产品设计。她拿起一个布满落灰釉变的杯子,上面刻着一行洒脱的字——“做一个刀枪不入情绪稳定的成年人”。

马静文在认真设计符合市场的元素。

马静文在认真设计符合市场的元素。

“这就是我们的方向。”她解释道,“我们坚持做粗陶、落灰这种带有强烈手工感和生命痕迹的产品。但不止于此,我们要为它注入灵魂和故事。一句戳心的话,一个有趣的设计,就能让一个杯子从一个‘器皿’变成一个‘情感容器’,成为使用者的一个精神符号。我们要在深厚的‘将乐窑’文化基础上,长出符合当下市场需求的、个性化、定制化的新产品。”

创业之路并非坦途。柴烧成品率变幻莫测,市场教育成本高昂。每当遇到困难,他们都会想起窑址群中那些晚唐五代的碎瓷片。“想想一千多年前的工匠,也是在反复试验中摸索。历史给了我们底气,也给了我们灵感。”吴泽缄说。

夫妻俩从窑洞中取出刚烧制好的瓷器。

夫妻俩从窑洞中取出刚烧制好的瓷器。

对于未来,这对夫妻的蓝图无比清晰。短期,他们扎根工作室,在父亲的护航下持续打磨品控,通过线上内容与精准渠道,寻找首批知音用户。中长期,他们梦想着建立自己的品牌,建一座融合展览、研学、茶歇的复合空间,让“舍坑窑”成为将乐的文化新地标。

夫妻俩在工作室设计新瓷器。

夫妻俩在工作室设计新瓷器。

晚餐后,夫妻俩把部分成品拍摄上传网络平台。

晚餐后,夫妻俩把部分成品拍摄上传网络平台。

“舍坑,意为‘舍弃次品,精益求精’。这是我们做品牌的态度,也正是千百年来将乐窑朴素务实、功能至上的民窑精神内核。”吴泽缄望着窑火坚定地说。马静文微笑着补充:“我们回来,不是要守着一座古老的窑,而是要点燃一团新的火。这团火,既要传承祖辈的匠心和技艺,也要用历史照亮一条通往未来的、有生命力的路。”