381fa836-769d-4af3-954e-20ac76b09538.jpg)

381fa836-769d-4af3-954e-20ac76b09538.jpg)

科学教育是提升国家科技竞争力、培养创新人才、提高全民科学素质的重要基础。近日,泉州市教育局等13个部门联合印发《关于加强新时代泉州市中小学科学教育工作的五大行动计划》,强化面向全体的科学素养培育及关注个体的拔尖创新人才培育,形成“县县有品牌、校校有特色、处处有氛围、人人爱探究”的泉州市中小学科学教育新格局,一体化推进教育、科技、人才高质量发展。记者了解到,为全面落实“双减”政策,促进学生健康全面发展,我市不少小学鼓励同学们在家开展科学实验实践。丰富多彩的实践活动不仅丰富了同学们的生活,也让同学们收获了科学知识与快乐。

科技小制作“火箭发射器”

盐粒纸屑会“变魔术”科学实验见证奇迹

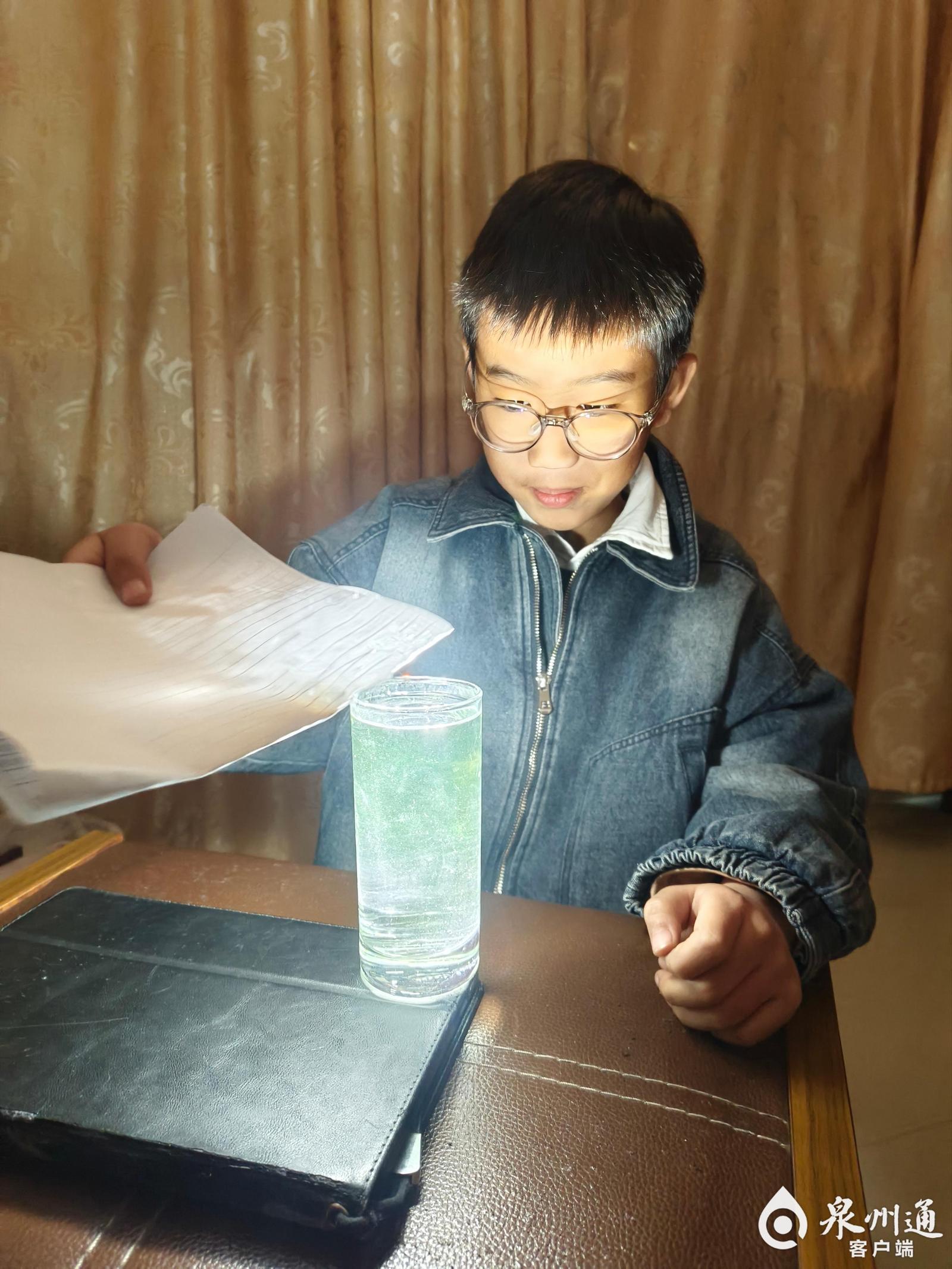

教学中,泉州市实验小学鼓励同学们利用家中常见的塑料瓶、水杯、纸张等物品,开展趣味科学实验。

寒假期间,各年级学生积极参与丰富多彩的实验项目。一年级同学在“颜色变变变”实验中,将红、黄、蓝三种色素滴入水中,见证色彩相互交融。二年级同学通过“会跳舞的盐”实验,对着覆盖保鲜膜且撒有盐粒的碗大声喊叫,看着盐粒随之跳动,直观地理解了声音由物体振动产生并通过空气传播的科学原理。三年级同学用塑料梳子在头发或棉布上反复快速摩擦,成功吸引纸屑,体验“奇妙的静电”带来的乐趣。四年级同学亲手制作风向标,仔细观察不同风向时箭头的指向变化,探索气象奥秘。高年级同学可自主选择水果电池或自制显微镜实验,向更深层次的科学领域迈进。

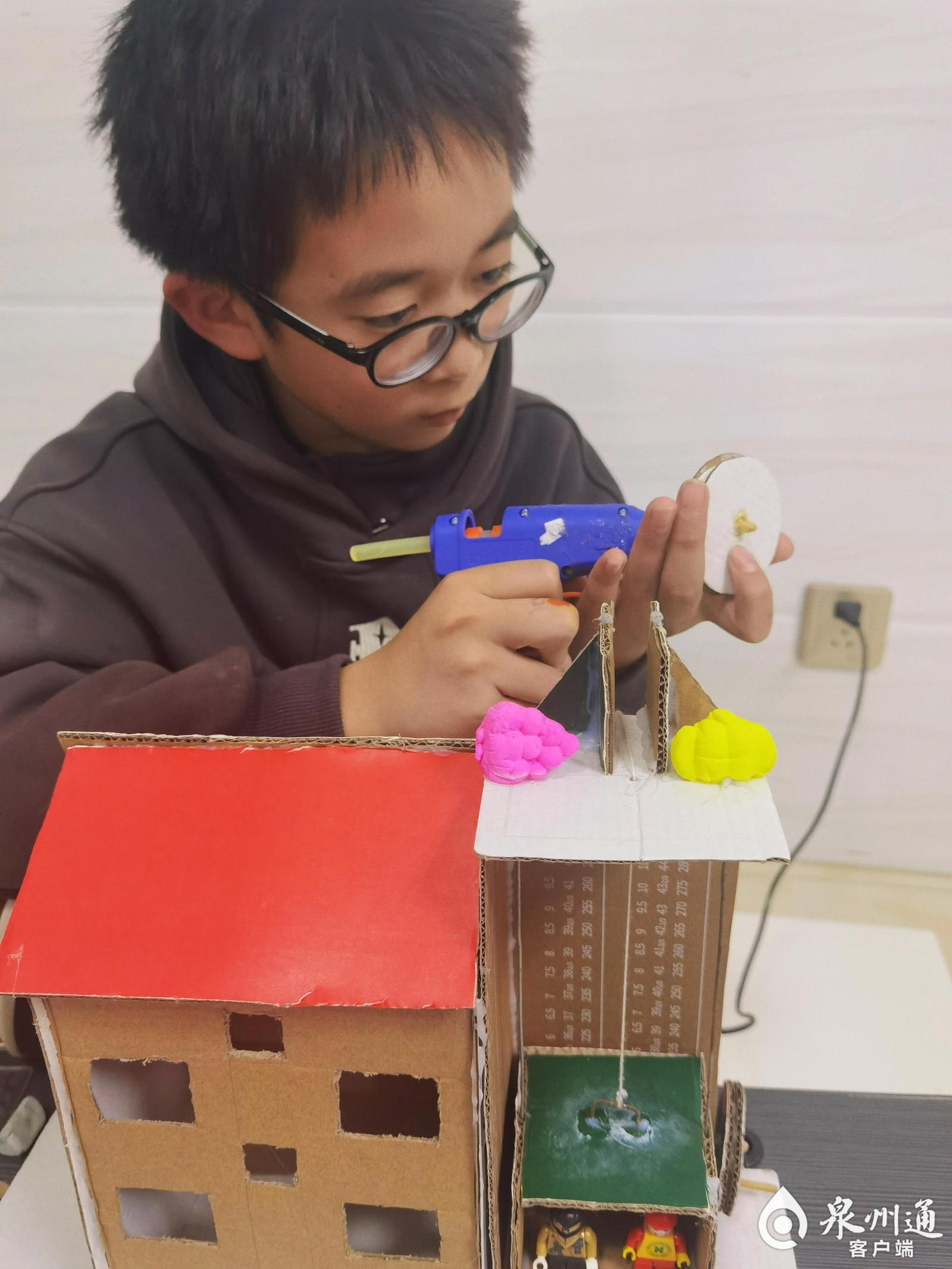

制作楼房升降机

制作楼房升降机

作为首批全国科学教育实验校,泉州市实验小学一直积极探索科学教育的多元路径。学校精心编撰的小学科学家庭实验手册,依据低、中、高年级学生的认知水平和学习能力,量身定制了丰富多元、层次分明的实验内容,让科学实验的实践更具针对性和可操作性。该校科学教研组组长林云娥表示:“大部分同学对动手实验充满热情,他们会依据自身兴趣爱好,完成力所能及的实验项目,在探索中不断拓宽科学视野,增长科学见识。”

尝试将多个水果串联或并联,测试对小型电器如发光二极管的供电效果。

锅碗瓢盆交响曲 生活处处有科学

“鼓励大家利用身边的事物探索生活里有趣的科学实验。”泉州市新华中心小学科学教研组长吴跃进介绍,同学们通过“吸管吸水”等家庭小实验,揭秘大气压强、伯努利效应、密度等科学原理,家长们也通过视频和图片记录同学们开展实验的过程,增进了亲子关系。

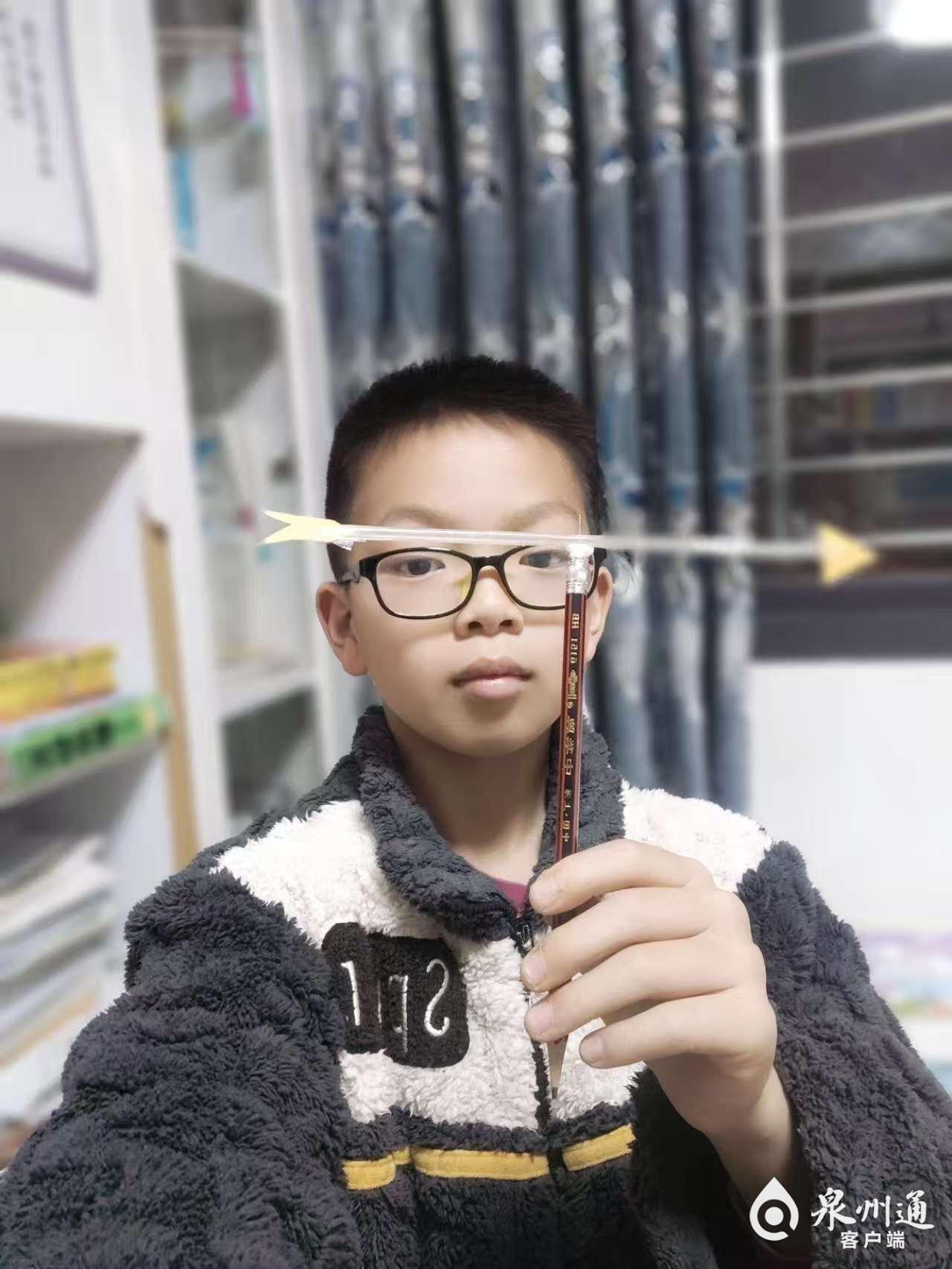

制作“地球卫星”

制作“地球卫星”

在变废为宝的实验中,空瓶、纸盒、旧电线……学生们将废旧材料幻化为科技作品。从设计草图到动手组装,打造出航天器、台灯等创意作品,这些充满想象力的成果,展现了“绿色科技”的无限可能。

当热气腾腾的火锅遇上科学探究,会碰撞出怎样的火花?同学们在氤氲热气中发现真理,比如通过将火锅食材进行分类,探索不同食材的火候如何控制,通过不同的火锅器皿进行体验,绘制图画、发散思维。许多家长反馈,这场“舌尖上的科学课”让亲子时光更有深度。

见证颜色混合的奇妙变化

见证颜色混合的奇妙变化

吴跃进介绍,这样的实践打破传统作业模式,以“生活化、趣味化、项目化”为导向,引导学生在真实情境中解决问题,将对科学的热忱融入日常,多动手、多尝试,用科学的眼光去观察世界,在同学们一张张实验记录的照片和视频里,印证了“生活处处有科学”的真谛。

使用各种替代材料自制风向标

使用各种替代材料自制风向标

从小设计到小发明 深入探究动手动脑

近期,晋江市第十实验小学的同学们完成了一项项有趣的科学小实验特色作业,沉浸在奇妙的科学探索之旅中。

科学小实验“鸡蛋沉浮之谜”

科学小实验“鸡蛋沉浮之谜”

该校科技项目组负责人蔡小娟老师介绍,三年级同学的思维开始向抽象过渡,可以培养他们对科学的兴趣,通过开展体验实践激发探索欲,为学习打基础;四至六年级的同学借助实践可深入探究,提升思维与实践能力。从三年级的简单观察描述,到四至六年级分析推理,科学实践的能力训练得到延伸,有利于帮助同学们掌握探究方法,提升科学素养。实验过程中,家长参与实验的指导监督,能了解孩子学习和课程内容,与学校配合,共同促进孩子成长。

科学小实验“萤火流星雨”

科学小实验“萤火流星雨”

同学们的实验内容丰富多样,从好玩的“水吸乒乓球”,到美丽的“手摇发电机”,再到神奇的“鸡蛋浮在水面上”,同学们以有趣的现象、故事或游戏引入,“沉浮鸡蛋”实验激发学生对化学原理的好奇,四驱车和小马号的探究鼓励学生自主提问与探索,“制作升降机”融合多学科知识与多种能力要求,“设计小发明”,学生可自由发挥。类型多样的科学实践,激发了同学们对科学的热爱,也锻炼了同学们的动手能力和思考能力。